Caligula – Tinto Brass, Bob Guccione, Giancarlo Lui

L’empereur Tibère (Peter O’Toole) termine son règne dans la débauche la plus complète. Haï du peuple aussi bien que du Sénat, il prépare sa succession en convoquant Caligula (Malcolm McDowell), qui à la mort de Tibère se retrouvera en concurrence avec le jeune Gemellus pour accéder au titre de César. Grisé par ce qu’il a vu chez son grand père d’adoption, Caligula est impatient d’être nommé Empereur. Il y parvient avec l’aide de Macron, qui assassine un Tibère déjà mourant. A la tête de Rome, Caligula prend un malin plaisir à imposer ses excès à tous, gouvernant par l’arbitraire en compagnie de sa sœur Drusilla (Teresa Ann Savoy), avec laquelle il entretient une relation incestueuse de notoriété publique. Ce qui ne l’empêche pas, sur les conseils de Drusilla, de se prendre une épouse pour lui donner un héritier. Il porte son choix sur Caesonia (Helen Mirren), bien connue pour son immoralité. Rétrospectivement, la fin de règne de Tibère fut plutôt sage comparée à ce que fait Caligula…

Par pur acquis de conscience, je m’en vais résumer sommairement l’histoire bien connue du Caligula de Tinto Brass, tourné sur les mêmes lieux que cet autre projet pharaonique que fut le Cléopâtre de Mankiewicz. Tout démarra lorsque Gore Vidal tira un scénario d’une mini-série voulue par Roberto Rosselini qui ne se fit jamais. En quête d’investisseurs, il contacta Bob Guccione, créateur du magazine Penthouse, et accéda à ses demandes de rajout de contenu sexuel. Désirant aussi que son Caligula soit d’une envergure semblable à celle des péplums hollywoodiens d’antan, Guccione finit par embaucher le réalisateur Tinto Brass, maître de l’érotisme italien et auteur avec Salon Kitty d’une récente production historico-érotique sulfureuse. Vidal, Guccione, Brass, trois fortes personnalités venues d’horizons différents étaient réunies, formant un attelage qui n’allait pas tarder à exploser en plein vol. Pour synthétiser les choses, personne ne fut d’accord sur ce que devait être Caligula, et aucun consensus ne fut jamais trouvé. Brass fut mécontent du scénario de Vidal et Vidal fut mécontent de ce que Brass faisait de son scénario. Vidal fut viré par Bob Guccione, lequel se retourna ensuite contre le réalisateur, jugé trop dispendieux et réfractaire aux séquences hard voulues par le producteur. Lequel, novice en la matière, avait mal fignolé sa production et se brouilla aussi avec Franco Rossellini, neveu de Roberto et associé à Guccione. Pour finir, le producteur tourna de nouvelles séquences porno en compagnie du monteur Giancarlo Lui qu’il inséra dans la version appelée à devenir la plus fréquente, celle dite « uncut » (vue pour cette critique). Pour finir, Guccione fut traîné en justice par Vidal, par Brass et par l’actrice Anneka Di Lorenzo, une penthouse pet pleine de remords concernant les scènes hard que lui fit tourner Guccione.

Bref, un beau bordel qui repoussa la sortie du film jusqu’en 1979, trois ans après le premier tour de manivelle. Dans l’intervalle, ce petit malin de Franco Rosselini profita même des décors inactifs de Caligula pour mettre en boîte une petite production érotique, Messaline, Impératrice et putain, avec la participation de quelques membres du casting de Caligula, dont les actrices Anneka di Lorenzo et Lori Wagner. A sa sortie, le film reçut une volée de bois vert par la critique, et encore par la suite fleurirent d’innombrables remontages, allant de 86 (pour la sortie censurée italienne) à 150 minutes (celle de la version « unrated »), en fonction des pays ou du support de diffusion ou encore des remontages pratiqués avec le temps par Guccione, Rossellini ou par les éditeurs VHS ou DVD. Film au budget galopant, alors le plus cher jamais produit par une compagnie indépendante, Caligula connut tous les outrages. Devant comme derrière la caméra, c’est un film complétement fou, passé hors de tout contrôle et qui aurait aussi bien pu avoir été chapeauté par le Caligula joué par Malcom McDowell… si il avait existé.

Il n’y à guère de doute à avoir sur ce que souhaitaient Vidal et Rossellini avant que Guccione et Brass ne s’en mêlent. Leur Caligula aurait été une production bien plus sage, et comme on aurait pu l’imaginer plus en phase avec la pourtant déjà gratinée biographie signée Suétone (issue des Vies des douze Césars, livre réputé pour son parti pris voire pour ses ragots contre les douze empereurs). La très shakespearienne Claire Bloom était d’ailleurs envisagée par Vidal pour tenir le rôle de l’incestueuse Drusilla, et sa présence en compagnie d’un Peter O’Toole ou d’un John Gielgud (qui tous deux apparaissent au début de film, avant que les choses sérieuses ne commencent vraiment) n’aurait pas fait tâche. Après l’arrivée de Guccione et l’embauche de Brass, le même rôle fut confié à Maria Schneider qui elle même, effarouchée, abandonna très vite le navire et fut remplacée par Teresa Ann Savoy issue du Salon Kitty de Brass. Symptomatique de l’évolution tout en crudité de Caligula, ce que dans l’absolu on ne saurait reprocher à personne. Si aucun des décideurs artistiques ne s’est entendu avec ses collègues, ce n’était pourtant pas faute d’être partis d’une même volonté, celle de décrire la décadence caligulienne. Même Vidal devait intégrer cette dimension dans son scénario initial, sans quoi il ne serait pas lié à Guccione. Mais ce n’est certainement qu’avec ce dernier, et dans une moindre mesure avec Brass, que Caligula a commencé à n’être que l’extrapolation des colportages les plus poussés de Suétone. Le biopic est devenu outrageusement fantasmé, les caractéristiques personnelles de l’empereur étant poussées à leur paroxysme, de même que la folie de ses frasques. Il ne faut donc pas prendre le film de Brass pour un compte-rendu historique fiable. Tout au plus peut-on en conserver des postulats repris à un Suétone dont les écrits sont eux mêmes à prendre avec des pincettes. Encore une fois, ce n’est pas ce que l’on reprochera à Caligula. Son véritable objectif, du moins très certainement dans l’esprit du réalisateur, semble avoir été de décrire à quel point un pouvoir aussi absolu pouvait faire naître des monstruosités sans égales.

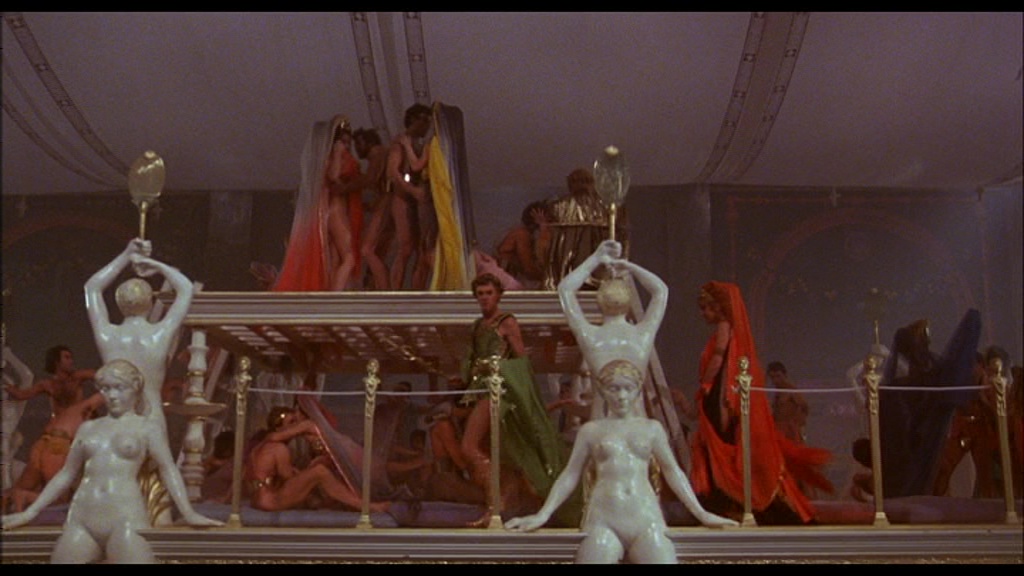

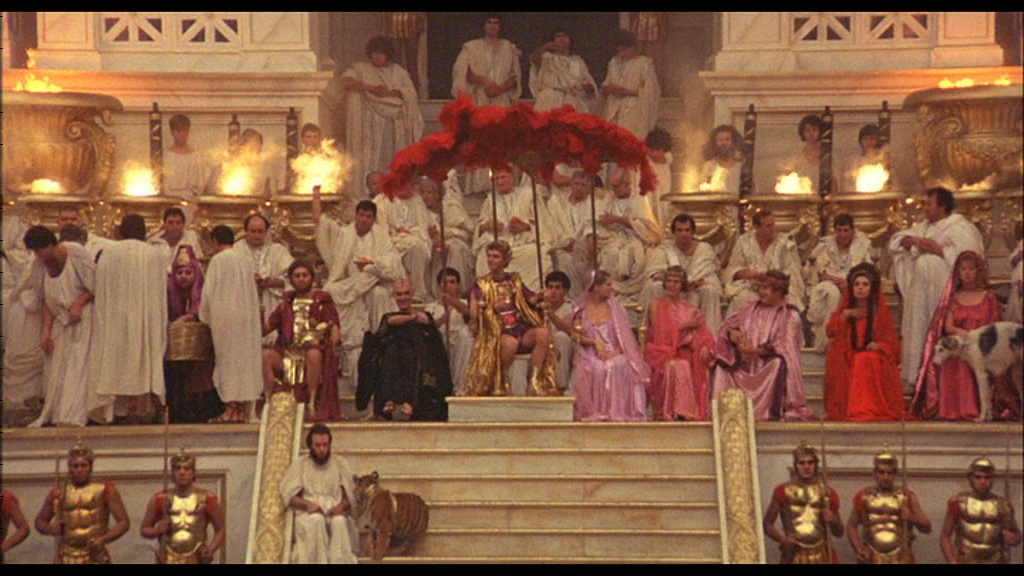

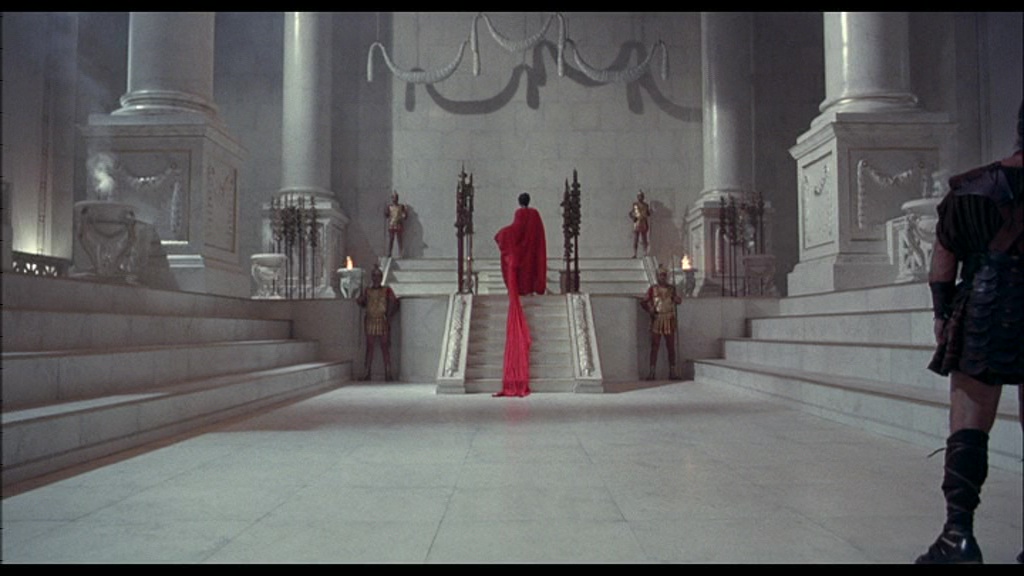

Avoir grandi dans les hautes sphères d’un Empire puis par la suite accéder à la tête dudit Empire, ça vous monte à la tête. Le Caligula de McDowell en est l’illustration, et la première des tâches à laquelle s’attache le réalisateur est de nous immerger dans le monde qui l’a vu évoluer. Les décors sont colossaux -mais pas forcément convaincants-, les éclairages aussi soignés que surréalistes, les costumes sont d’une variété extravagante, et la mise en scène fait la part belle aux plans larges, en plein axe des lieux de l’action, semblables à la vision que l’on aurait d’une représentation théâtrale depuis les gradins, ou depuis les sièges d’un amphithéâtre. Dès la visite rendue à Tibère, Brass a ainsi voulu verser dans la démesure tout en rapprochant son film du théâtre, là où se sont joués les plus célèbres représentations sur l’antiquité (Shakespeare, Corneille et pour Caligula, par exemple, la pièce de Camus de 1944). Autant dire que d’emblée, il revendique ses distances avec la réalité historique et annonce que son film sera avant tout l’expression exacerbée des vices d’un homme et de son entourage grisés par la puissance. On pourra trouver que cette majesté et cette volonté assumée de se rapprocher d’une branche théâtrale aussi révérée est prétentieuse, et qu’elle se rapproche davantage du kitsch que d’autre chose, mais ce serait faire peu de cas du sujet même du film.

Dans sa conception, Caligula le film est identique à Caligula le personnage, avec ce que cela suppose d’excès mais aussi d’infatuation. La dimension kitsch, Brass la revendique aussi, comme découlant fatalement de ce qui est à ce point excessif. A vrai dire, toute proportion gardée, nous vivons nous mêmes à une époque où nos propres élites jouissent sans limite de leur statut, que ce soit sur le plan financier, matériel ou sexuel, parfois sans aucune retenue et avec un mauvais goût caractérisé (Silvio « Bunga Bunga » Ier, Nicolas « Bling Bling » Sarkozy). Tout Caligula tourne autour de cette idée que l’exercice du pouvoir peut dans un certain contexte provoquer la décadence au sommet même de l’État. Le peuple, qui bien entendu est complétement exclu d’un tel monde -qui dans le film est à ce point à part (d’où le manque de réalisme des décors, d’où la grandeur, d’où les éclairages)- observe cela de loin avec amusement, galvanisé par ce qui est avant tout un spectacle aussi remuant et aussi voyeuriste que ne le sont les jeux du cirques. Tout en ne sachant pas le quart de ce qui se passe véritablement chez le chef, cette foule abrutie en oublie le danger potentiel et se sent communier avec un homme qui joue en outre sur la fibre populiste, avec comme meilleur exemple la première décision de Caligula devenu empereur : la grâce de tous les prisonniers de Tibère. Cette fibre populiste, l’empereur la travaille jusque dans ses cercles proches, distribuant l’argent avec une désinvolture ressemblant plus à de la vanité du grand homme qu’à de la pitié. Car de la pitié, il n’en a aucune, et pour personne si ce n’est Drusilla, qui n’en a pas besoin. Son règne est le faîte du cynisme, et tout en distrayant sa cour devenue hystérique il peut comme bon lui semble disposer de tout un chacun, certain que cela ne sera interprété que comme une autre preuve de son tempérament théâtral (ou que le soulagement d’être passé à travers les mailles du filet entraînera une joie inscrite dans le climat orgiaque qu’il a mis en place).

Caligula peut ainsi se débarrasser des éléments potentiellement gênants, ou tout simplement humilier ceux dont la tête ne lui revient pas. Ainsi, il organise le spectacle d’une machine broyeuse de têtes, il ordonne des castrations au motif non vérifié de trahisons… Il se permet de faire intrusion dans le mariage d’un militaire pour apporter sa bénédiction aux époux, bénédiction qui prend la forme de la primauté du déflorage de la mariée devant les yeux de son homme, lequel sera également violé. Dispendieux de l’argent publique, il renfloue les caisses de l’Empire en prostituant les femmes des sénateurs dans un « bordel impérial », une galère orgiaque (le plus gros décor jamais construit). Pour fêter son mariage et la naissance de son premier enfant, il fait accoucher sa femme docile devant un parterre de convives. Seule sa sœur dont il est épris dispose d’une influence sur lui et tente malgré sa propre nature provocatrice de le contenir, ce qui volera en éclat avec les circonstances, entraînant le film dans la luxure la plus complète que les rajouts porno de Guccione rendent un peu moins limpide. Vaste fresque, Caligula met en avant un homme loin d’être aussi dément qu’il n’y paraît. L’Empereur joué à la perfection par un Malcom McDowell ravagé se comporte plutôt comme un tyran vaguement apparenté dans son excentricité au Diogène du mouvement cynique. Mais ce n’est pas un philosophe : il est juste un homme prenant un malin plaisir à se moquer d’un système dont il se fiche éperdument (cf. son manque d’intérêt total pour ses devoirs envers le Sénat) et qui lui a donné tant de pouvoirs qu’il peut se permettre de s’autoproclamer divin. L’aspect monumental de la production, les orgies non-stop, la profusion de femmes et d’hommes nus et / ou copulant dans tous les coins de l’écran, la violence grotesque, tout cela arrête progressivement d’être amusant ou émoustillant et provoque la nausée. Malgré les ajouts stériles de Guccione, on retrouve le Tinto Brass radical et dérangeant de Salon Kitty, dans un film plus politique qu’il n’y paraît.

Hélas, Caligula dans sa version unrated finit aussi par souffrir de ses excès. Car une fois assimilé le profil de Caligula, que reste-t-il ? Pas grand chose, outre cet aspect nauséeux. Le film finit par tourner un peu à vide, et le spectateur n’est pas placé dans les meilleures conditions pour apprécier comme il se doit la scène dantesque du bordel impérial. Il s’agit très certainement d’une question de montage, puisque Guccione, qui en plus de ses ajouts fit un peu n’importe quoi, interdit la salle de montage au réalisateur. Plus compact, et le film aurait gagné en intensité. Il semble s’être lui-même complu dans la débauche qu’il présente, incapable de s’arrêter pour raisonner vraiment en termes cinématographiques. Ce qui ne le rend objectivement pas meilleur, mais ce qui en un sens colle davantage à sa stature inégalée et véritablement unique.