Amityville : La Maison de poupées – Steve White

|

Amityville : Dollhouse. 1996Origine : Etats-Unis

|

Rien de tel qu’un emménagement dans une nouvelle maison pour souder les liens d’une famille recomposée. C’est du moins ce qu’espèrent les très naïfs Bill et Claire Martin (Robin Thomas et Starr Andreeff), chagrinés par l’inimitié entre Todd et Jimmy (Allen Cutler et Jarrett Lennon), leurs fils respectifs. Hélas, les choses commencent mal avec la malencontreuse destruction du cadeau prévu pour l’anniversaire de Jessica, la petite dernière de Bill. La seule solution est alors de lui offrir cette maison de poupée qui siège dans le vieil établi, quitte à ne pas prêter attention à la voix d’outre tombe qui informe le père stressé que sa famille va brûler vive. Mais bon, Bill a l’habitude, il en a déjà fait l’expérience étant gamin.

Et un qui fait huit. Voici venu le huitième volet de la saga Amityville. J’en retire quatre et il en reste quatre . Quatre films parlant d’objets maléfiques. Après la lampe, l’horloge et le miroir, voici donc la maison de poupées, qui cette fois et comme pour le coup du miroir ne se prétend pas adaptée du livre de John G. Jones, l’auteur qui ouvrit la boîte de Pandore avec The Amityville Curse. Ne soyons pas dupes pour autant : c’est bien sur le même mode que les deux autres que jouait Amityville Darkforce et que joue Amityville : La Maison de poupées. Ce qui fait qu’un même livre a donné quatre films, tous ayant bien du mal à se raccrocher au film d’origine. Ici, l’excuse est peut-être la pire de toutes : la maison d’Amityville réduite à une maison de poupée… Le diable avait investi des objets du quotidien mais tout de même en principe sortis de la maison d’origine, et il se trouve désormais dans une réplique à l’identique de sa demeure, comme s’il avait prévu en amont de faire son propre merchandising pour contrecarrer les faibles ventes des babioles des Lutz. Enfin bon… L’ essoufflement artistique est certain, cela ne date pas de cet opus, et seul Tony Randel et son horloge a su s’en sortir fort honorablement. Producteur exécutif de tous ces films à objets, on aurait pu penser que Steve White allait retenir la leçon et suivre les traces de Randel, mais il n’en est rien. Sans atteindre toutefois le niveau de nullité abyssale de Amityville 4 et de The Amityville Curse, il ne parvient pas à faire autre chose qu’un énième film d’épouvante prévisible de A à Z.

. Quatre films parlant d’objets maléfiques. Après la lampe, l’horloge et le miroir, voici donc la maison de poupées, qui cette fois et comme pour le coup du miroir ne se prétend pas adaptée du livre de John G. Jones, l’auteur qui ouvrit la boîte de Pandore avec The Amityville Curse. Ne soyons pas dupes pour autant : c’est bien sur le même mode que les deux autres que jouait Amityville Darkforce et que joue Amityville : La Maison de poupées. Ce qui fait qu’un même livre a donné quatre films, tous ayant bien du mal à se raccrocher au film d’origine. Ici, l’excuse est peut-être la pire de toutes : la maison d’Amityville réduite à une maison de poupée… Le diable avait investi des objets du quotidien mais tout de même en principe sortis de la maison d’origine, et il se trouve désormais dans une réplique à l’identique de sa demeure, comme s’il avait prévu en amont de faire son propre merchandising pour contrecarrer les faibles ventes des babioles des Lutz. Enfin bon… L’ essoufflement artistique est certain, cela ne date pas de cet opus, et seul Tony Randel et son horloge a su s’en sortir fort honorablement. Producteur exécutif de tous ces films à objets, on aurait pu penser que Steve White allait retenir la leçon et suivre les traces de Randel, mais il n’en est rien. Sans atteindre toutefois le niveau de nullité abyssale de Amityville 4 et de The Amityville Curse, il ne parvient pas à faire autre chose qu’un énième film d’épouvante prévisible de A à Z.

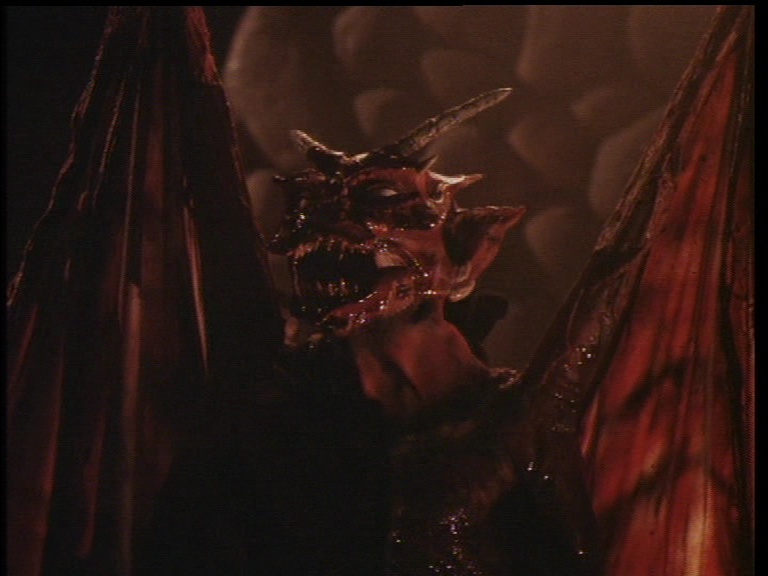

A commencer par l’inévitable question familiale, puisque tout est question de savoir si la cellule va sortir renforcée des difficultés rencontrées. Comme dans presque tous les autres films de la saga, en somme… Un sujet déjà rébarbatif, et qui ne trouve ici rien pour le mettre en relief. Les personnalités impliquées sont d’une banalité à toute épreuve : outre des parents cherchant à garder prise sur le réel, nous trouvons un ado du genre sportif opposé à un jeune pubère introverti, ainsi qu’une gamine manipulée par des phénomènes qu’elle ne comprend pas. Et en guise de seconds couteaux, nous avons le tonton et la tata qui par un heureux hasard sont férus d’ésotérisme. Personne ne sort du cadre qui lui est établi, et au contraire d’un Tony Randel qui transformait ses personnages en tarés, Steve White évite sagement la dérision pour préserver l’inexistant, à savoir l’empathie que l’on est censés éprouver pour ses personnages. Et pourtant, en dépassant le cadre de la simple maison de poupées (dont la présence affecte toute la maison… elle-même ne fait pas grand chose à part provoquer quelques effets visuels) White pouvait suivre les pas de Randel. Mais non, il choisit de faire de chaque phénomène un test portant sur les liens familiaux. Par exemple, « l’hallucination » de Todd qui provoque une tragique maladresse entraînant la mort de la souris domestique de Jimmy. Conflictuel. Ou encore feu le papa de Jimmy qui revient d’entre les morts pour motiver le fiston à s’en prendre à Bill. Gonflé. Sans oublier Claire, qui se sent irrépressiblement attirée par son beau-fils. Gênant. Tout le film se déroule sur ce canevas répétitif, duquel il aurait été facile de décrocher s’il n’avait pas entraîné quelques scènes bien conçues, ou du moins servies par des effets spéciaux parfois sanglants (dont le papa zombie, sorte de copie du troufion venant semer la pagaille dans House). Le tout étant mené à un rythme crescendo, les moments les plus dignes d’intérêts se trouvent plutôt concentrés vers la fin, avec comme point d’orgue une visite en enfer assez croquignolette. Cependant, doté d’une base narrative linéaire à laquelle le réalisateur se refuse de décoller, le film ne bascule jamais dans la folie douce. Il se révèle morne et consensuel. Conserver son sérieux l’amène plusieurs fois à tendre la perche pour se faire battre, se rapprochant dangereusement du ridicule le plus achevé (le papa zombie qui avant de faire un massacre bâillonne femme et enfant sur le canapé pour leur raconter des histoires… on en a connu, des méchants qui repoussent imprudemment le moment de tuer les héros, mais alors celle-là…).

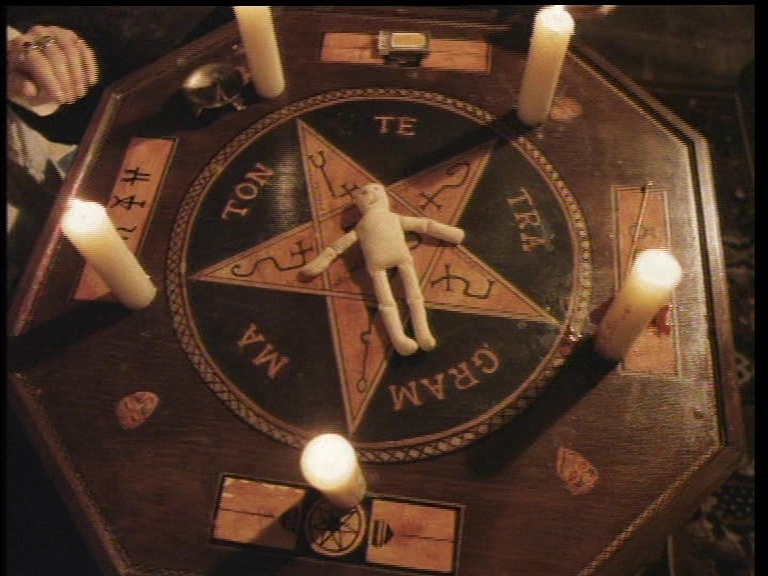

Quelques détails du scénario laissent également circonspects. A commencer par les innombrables avertissements qui s’imposent dès le début. Non content de ne pas prendre en compte l’avertissement entendu lorsqu’il va chercher la maison de poupées, Bill trouve également le moyen de rater le journal posé dans l’établi faisant sa une sur une famille décimée par le feu. Pour un type qui a vécu ça dans sa jeunesse, ça la fout mal. Décidément tête en l’air, ce bon père de famille ne prête pas non plus attention aux rêves qu’il fait, et qui relient sa tragédie de jeunesse avec les poupées vaudoues (!) trouvées dans la maison de poupées de sa fille. Ni même à la vision de sa fille en train d’appeler à l’aider derrière le feu de la cheminée. Bill frise l’inconscience, et les fonctionnaires de la DASS auraient sans doute deux mots à lui dire. On aurait pu épargner bien des souffrances aux enfants, et par conséquent l’existence même de cet Amityville : La Maison de poupées aurait été remise en question. Gageons que cela n’aurait chagriné personne de ne pas assister à un énième épisode sans intérêt aucun. Tout péteux, Steve White abandonnera coup sur coup sa carrière de réalisateur ainsi et surtout -ENFIN !- que la saga à rallonge avec laquelle il m’a pourri bien des week-ends.

Pour conclure, un petit bilan s’impose. Un très bon film (Amityville 2), un bon film (Amityville 1993), un film moyen (Amityville premier du nom). Le reste va du mauvais à l’insupportablement nul. Et tant qu’à faire, ajoutons à cette dernière catégorie le remake de 2005 et la chose sortie en vidéo en 2011.