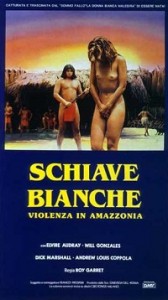

Amazonia, l’esclave blonde – Mario Gariazzo

|

Schiave bianche – Violenza in Amazzonia. 1985Origine : Italie

|

Voici 10 ans que Catherine Miles est revenue vivre à Londres après avoir été captive successivement d’une tribu amazonienne puis, après sa condamnation pour double meurtre, des autorités « civilisées » du lointain pays qui l’enfermèrent chez les fous dangereux. Tout commença lorsqu’elle revint dans la plantation familiale pour fêter ses 18 ans. La croisière sur le fleuve Amazone vira au drame lorsque ses parents furent victimes de fléchettes empoisonnées puis décapités par une tribu de chasseurs de têtes. Ayant réchappé au massacre, Cathy fut enlevée par les indiens puis intégrée à la communauté, où elle trouva un protecteur en la personne de Umukai, le fier chasseur qui était à la tête du groupe d’indiens lorsque ses parents furent tués. Plus sympathique qu’un autre de ses courtisans, Umukai n’en demeurait pas moins un abject meurtrier aux yeux de la captive.

Que les italiens ajoutent un nouveau titre au catalogue des films de cannibales, rien de plus normal, mais que l’Empire de Charles Band y soit mêlé est un peu plus intriguant. Cela s’explique par la présence des studios Empire en Italie : à force d’employer des techniciens italiens, il était logique que Band en vienne à être sollicité pour aider au financement des productions autochtones. Qu’Amazonia, l’esclave blonde soit sa seule coproduction est même surprenant. Mais il faut dire que Band aime bien se mêler des films qu’il finance, chose qu’il n’a visiblement pas fait ou pas pu faire sur le film de Mario Gariazzo, dans lequel on ne retrouve ni ses collaborateurs habituels ni le style propre à son studio. En revanche, on y retrouve Franco Prosperi. Un nom bien connu pour être celui de l’inventeur du style « Mondo », ces faux documentaires dont les films de cannibales sont les héritiers lointains… Mais ce n’est pas de ce Franco Prosperi là dont on parle mais de son homonyme qui il y a peu scénarisait le Mondo Cannibale de Jess Franco qui ne fait guère référence en la matière. Et pourtant on s’y tromperait, tant cet Esclave blonde-là (le nom « Amazonia » n’a été rajouté au titre que plus tard) ressemble plus à un mondo qu’à la pure exploitation de Franco. Ou, encore plus sûrement, il ressemble à La Forêt d’émeraude de John Boorman, sorti la même année. Ainsi, les cannibales y sont déjà pratiquement absents. On ne les retrouve que dans la tribu rivale, et encore : il faut prendre leur anthropophagie comme argent comptant sur la parole d’une sœur de Umukai, car ils n’ont pas l’occasion de s’adonner à leurs coutumes culinaires préférées. Ils forment une menace de second ordre servant davantage à souligner la bravoure de l’indien Umukai qu’à menacer Cathy. La tribu qui a enlevé cette dernière est constituée de chasseurs de tête, ce qui évidemment en terme de scènes gores peut s’avérer tout aussi juteux (et Gariazzo ne s’en prive pas quand il le peut), mais permet surtout de ne pas trop écorner leur image. Car les décapitations sont exceptionnelles et s’inscrivent dans une tradition guerrière qui, sans être conforme aux conventions de Genève, se veut moins barbare que les boustifailles de viscères crues. C’est que nos indiens ne sont pas des sauvages !

Le but premier d’Amazonia, l’esclave blonde est justement de le démontrer tout en conservant l’illusion documentaire de Ruggero Deodato dans Cannibal Holocaust, sous une forme plus adaptée à ses ambitions pacifiques. Ainsi, plutôt que de verser dans le « found footage », Gariazzo prétend faire la reconstitution du témoignage d’une femme qui est supposée avoir réellement existé. En guise de narration, et puisque la barrière du langage constitue un obstacle à ne pas négliger lorsque l’on prétend faire un documentaire en milieu exotique, nous avons essentiellement une voix off, celle de l’accusée depuis la salle d’audience où s’est tenu son procès qui lui aussi a été reconstitué. Le présent s’affiche quant à lui dans la seule introduction, où la véritable Catherine Miles parle de dos au journaliste qui porte cette histoire à notre connaissance. Notons aussi qu’une des scènes prétend nous montrer le seul document vidéo authentique de la vraie Catherine Miles à l’époque des faits, depuis l’hôpital où elle fut internée. La structure choisie par le réalisateur a des allures de poupées russes : la partie tribale fait office de flash-back depuis un procès lui-même reconstitué dans un documentaire global. Voilà qui est un peu casse-gueule, et Gariazzo est parfois proche de se prendre les pieds dans le tapis (le dénouement sur le mode intimiste, dans le Londres d’aujourd’hui… avec Elvira Audray qui a incarné Catherine Miles), de même qu’il a parfois recours à des subterfuges qui trahissent le caractère factice de la pseudo histoire vraie (Cathy a eu le bol de trouver parmi les indiens une ancienne pensionnaire des blancs qui bafouille de l’anglais). Cela sans trop de dommages, car avouons-le, personne n’en a rien à carrer de l’histoire vraie, du journaliste, du procès ou de quoi que ce soit d’autre qui ne se déroule pas au contact de la tribu indienne. Gariazzo lui-même utilise ce procédé dans le seul et unique but de rendre un peu plus pertinente sa réhabilitation des indiens dénigrés par les Deodato, Lenzi et consorts. Et quoi de mieux que de montrer leur quotidien comme s’il s’agissait d’une réalité tangible ?

C’est donc la vie d’une occidentale au milieu de Umukai et de ses amis qui sert de ciment. Le point de vue de Cathy sert de repère au spectateur qui doit s’identifier avec ses valeurs et se placer lui-même au milieu de l’étrangeté incarnée par la vie des indiens et par leur environnement. Gariazzo mise forcément sur le côté dépaysant de l’affaire, et si on peut toujours lui reprocher certaines conventions propres aux films italiens de ce calibre (les nombreux stocks shots d’animaux sauvages, la musique) on ne peut guère critiquer le cadre qu’il a choisi. Le milieu naturel est classique mais attrayant, et ses indiens, à défaut d’en être vraiment, ont au moins le profil indigène qui constitue un minimum de sérieux que certains réalisateurs ne se sont pas donné la peine d’atteindre (Franco ou Mattei, pour ne citer qu’eux). L’incursion dans un milieu inhabituel résume en soi toute la conception de l’aventure proposée par le film. Les indiens ne font pas grand chose, mais ce pas grand chose est tellement éloigné de la vie à l’occidentale qu’il constitue en soi l’aventure. Prenons la nudité, par exemple : si elle a fourni un argument de vente pour le film, elle n’est utilisée qu’une fois dans une optique d’exploitation par le réalisateur. Cela se place dès l’arrivée de l’héroïne dans la tribu. Déshabillée de force et soumise ensuite à une sorte d’enchère pour savoir qui s’appropriera la nouvelle venue, il y avait tout lieu de penser qu’elle allait subir les pires outrages. Ce n’est pas le cas, ou du moins l’outrage sexuel qu’elle subira plus tard sera expliqué par les rites tribaux du passage à l’âge adulte. Amazonia, l’esclave blonde ne refuse pas d’employer quelques recettes traditionnelles du film de cannibales, mais il le fait avec parcimonie, ayant des idées derrière la tête. Celles-ci ne s’imposent vraiment qu’au moment où Umukai fait sa cour à la captive qui ne l’est en fait plus trop. La galanterie dont fait preuve le chasseur en dépit de l’incompréhension du langage contredit l’image de sauvage à laquelle on pouvait s’attendre. Même le sévère code d’honneur de la tribu (le combat à mort pour une femme, le châtiment des adultères, le lynchage d’un gardien non vigilant) peut apparaître compréhensible dans ce milieu qui n’a rien de commun avec le code civil occidental, tant il est appliqué sans notion d’arbitraire. En dépit de la violence qui crève d’abord les yeux de l’observateur élevé dans le monde moderne, il règne un climat très paisible et très simple au sein des congénères d’Umukai. En cela, leur monde est parfaitement intégré à la nature préservée, mais dure. Tant et si bien qu’au fur et à mesure, Cathy perd ses réticences et n’a plus que le meurtre de ses parents pour justifier le retranchement dont elle continue à faire preuve en dépit des attentions de Umukai dans les bras duquel elle ne demanderait qu’à tomber. Un obstacle qui ne demande plus qu’à être dépassé, ce qui se fera avec une certaine maladresse de la part de Gariazzo.

J’ose avouer qu’il y a quelque chose de plaisant dans la naïve vision dont fait part le réalisateur. Ce n’est certainement pas l’amourette entre la riche blanche et le fier indien, qui sonne comme un fantasme de midinette, et encore moins les attraits horrifiques d’un film qui ne veut pas rivaliser avec Cannibal Holocaust ou Cannibal Ferox. Peut-être est-ce l’investissement dont fait preuve Gariazzo, qui parvient tout de même à caser des décapitations, des attaques d’hélicoptères, des visages rongés par les vers etc… sans pour autant nuire à la bienveillance que finit par imposer la tribu et à la quiétude qu’il fait naître. Toujours est-il que le résultat, pour bancal qu’il soit, n’est pas si mauvais. Et puis en ces temps où l’Italie ne pondait plus que des sommets de crétinerie, un peu de mansuétude pour un film doté d’un minimum de bon sens, c’est bien légitime.