Allan Quatermain et les mines du roi Salomon – J. Lee Thompson

|

King Solomon’s Mines. 1985.Origine : États-Unis

|

Le professeur Huston a disparu ! Morte d’inquiétude, sa fille Jessie (Sharon Stone) sollicite Allan Quatermain (Richard Chamberlain) pour que ce dernier l’aide à le retrouver. Sans le savoir, l’aventurier se retrouve sur la piste des mythiques mines du roi Salomon. Une piste semée d’embûches et particulièrement convoitée qui verra Jessie et Allan aux prises avec les kidnappeurs du professeur Huston, l’improbable duo composé du colonel Bockner (Herbert Lom) et d’un potentat local, le sournois Dogati (John Rhys-Davies).

Au mitan des années 80, alors que « l’aventure a un nom : Indiana Jones », l’infernal duo Menahem Golam et Yoram Globus décide avec un train de retard de marcher à leur tour sur les traces du duo George Lucas/Steven Spielberg en délaissant momentanément les gros bras au profit d’un aventurier débrouillard. Leur héros, ils vont le chercher dans le domaine littéraire, reprenant à leur compte un personnage qui a déjà eu les faveurs du cinéma par le passé, Allan Quatermain créé par Henry Rider Haggard. Visiblement peu échaudés à l’idée d’œuvrer dans la redite, les deux compères adaptent son aventure la plus portée à l’écran (déjà trois films au moment des faits !) : Les Mines du roi Salomon. Et pour emballer le tout, ils font appel à un vieux briscard en fin de carrière, J. Lee Thompson (Les Canons de Navarone, La Conquête de la planète des singes, La Bataille de la planète des singes, Le Justicier de minuit). Autrement dit un réalisateur efficace à défaut d’être génial, capable du meilleur comme du pire mais duquel il ne faut rien attendre de révolutionnaire.

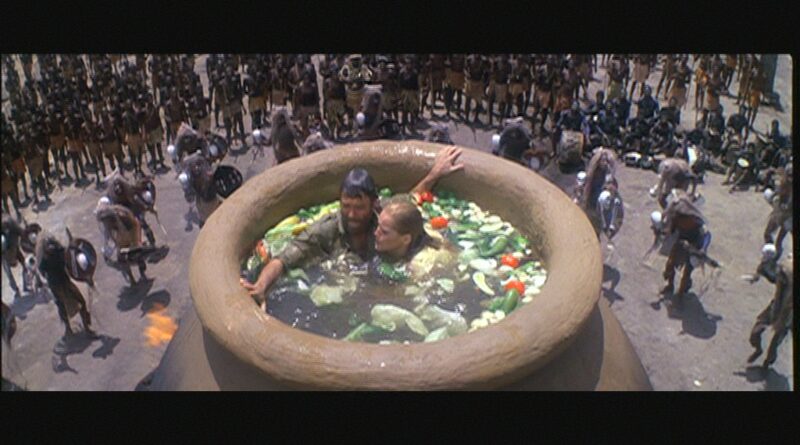

Et effectivement, de révolutionnaire, Allan Quatermain et les mines du roi Salomon n’aura -au détour d’une scène- que ces hommes armés s’attaquant à un train occupé par les troupes colonialistes allemandes à faire valoir. Une présence allemande absente du roman qui n’est mue que par la volonté de coller au plus près du modèle « spielbergien » en offrant un antagoniste teuton à l’aventurier anglais. Les initiateurs du film pousse le vice encore plus loin en engageant un acteur présent dans les Indiana Jones, en l’occurrence John Rhys-Davies (Sallah dans Les Aventuriers de l’arche perdue). Or ici, l’acteur n’incarne plus un ami du héros mais au contraire son ennemi numéro un, lequel ne rêve que du moment où il pourra tuer Allan Quatermain de ses mains. Une quête qui le motive bien davantage que celle du trésor du roi Salomon, et qui expliquerait son caractère indestructible, au-delà du simple fait d’illustrer par l’absurde l’expression « fort comme un turc ». En surjouant les vils gredins avec délectation, il participe à l’aspect grotesque du film pour lequel la subtilité demeure du domaine de l’abstrait. Portée à un tel paroxysme (par exemple, le colonel allemand ne peut se déplacer sans écouter du Wagner, sort des saucisses de ses poches et boit forcément du schnaps), la caricature tourne à la pantalonnade. Au moins, le film ne peut pas être taxé de favoritisme, tous les personnages étant logés à la même enseigne. A ces deux olibrius qui rivalisent de clichés (Dogati et le Colonel Bockner), s’ajoutent quelques tribus locales à la portée uniquement folklorique, une damoiselle en détresse écervelée et braillarde (Sharon Stone n’en finissait alors plus de manger son pain noir) et un héros dilettante qui se laisse porter par les événements. Desservi par des situations toutes plus ridicules les unes que les autres, Richard Chamberlain ne confère aucune personnalité à son personnage, qui la plupart du temps se borne à n’être qu’une machine à vannes foireuses bien peu concernée par la quête des mines du roi Salomon, qu’il a de toute façon obtenue de seconde main. Fort logiquement, cela nuit à la dimension héroïque du bonhomme qui se résume à son nom prononcé avec emphase par une Jessie Stone complètement conquise… même si on se demande bien par quel miracle cela a pu être possible.

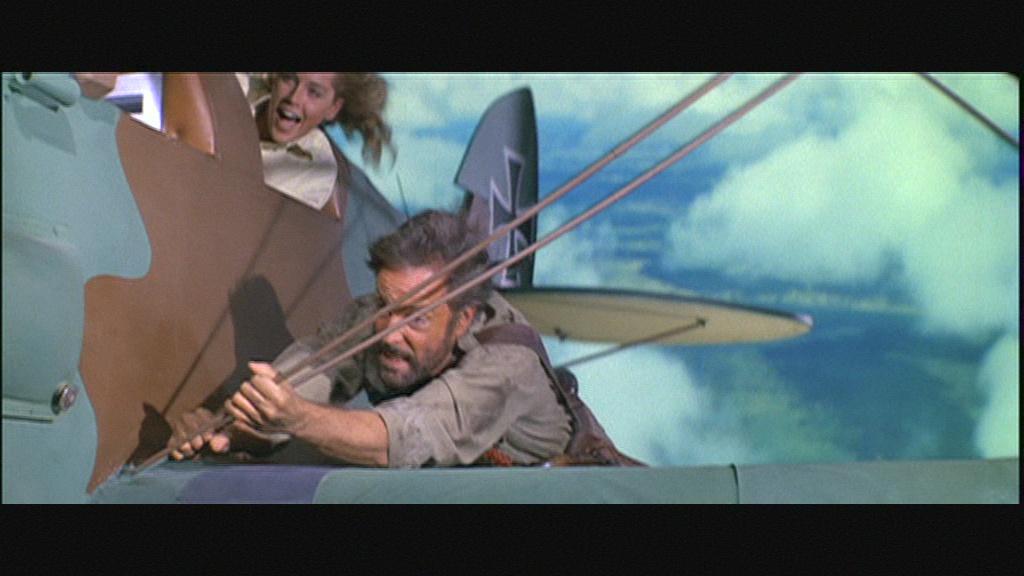

Vous l’aurez compris, Allan Quatermain et les mines du roi Salomon accumulent les casseroles avec un bel entrain, dues en partie à l’indécision qui préside à l’entreprise, hésitant constamment entre l’hommage aux films d’aventure d’antan (dans la lignée des Tarzan avec Johnny Weissmuller) et les Indiana Jones. De fait, le film navigue entre parodie gênante des premiers, et décalque éhonté des seconds, sans jamais en égaler ni le charme rétro, ni le côté joyeusement décomplexé. De toute évidence, J. Lee Thompson ne dispose pas du sens du rythme d’un Steven Spielberg, et encore moins de son sens de la dramatisation. Et c’est encore plus flagrant lorsque le film se prête ouvertement à la comparaison, en reprenant presque à l’identique une scène de Indiana Jones et le temple maudit, en l’occurrence celle de la salle piégée dont le plafond s’affaisse. Palpitante et drôle chez Spielberg, elle devient quelconque et monotone chez J. Lee Thompson. Il en résulte un film d’aventure anémique, aux effets spéciaux ratés (un festival de transparences trop visibles, entre autres défauts) et qui surtout échoue à susciter le moindre émerveillement. Preuve en est les mines elles-mêmes, jamais magnifiées par une direction artistique bâclée qui recourt à des éclairages rouge vif en guise de cache-misère. Et que dire de la salle du trésor, qui se résume à trois coffres disséminés de-ci de-là sur fond de murs passés à la peinture dorée. Une fois les personnages dans la mine, les péripéties passent de peu folichonnes à franchement navrantes. Le récit donne alors l’impression d’avoir retenu à ce moment précis toutes les idées jetées à la volée par les scénaristes lors d’un conciliabule, même les plus farfelues. C’est le moment que choisit le film pour verser brièvement dans le fantastique. Cela débute par l’imagerie assez poétique, quoique pas du tout exploitée, des corps parfaitement conservés dans des gangues d’ambre des souveraines de certaines tribus locales, pour ensuite se perdre avec des créatures aussi extraordinaires qu’au rendu laborieux d’une araignée géante et une sorte de dragon aquatique aux mouvements aussi saccadés qu’une attraction de fête foraine. Aux décors d’une triste pauvreté s’ajoute donc un imaginaire limité, à la fois par le budget réduit dont le film dispose mais aussi par l’incapacité du réalisateur à transcender son matériau de base par une mise en scène inspirée.

Pour les amateurs d’aventure, Allan Quatermain et les mines du roi Salomon s’avère un véritable supplice dénué de toute originalité. Néanmoins, sous ce salmigondis de clichés affleure l’ébauche d’une piste qu’il aurait été plus intéressant d’explorer à travers le personnage de Umbopo. Longtemps abandonné en marge du récit, prompt à illustrer le bon sauvage dans son refus de tout progrès (le bougre préfère courir à côté d’une voiture plutôt qu’y prendre place), il apparaît soudain comme le dépositaire d’un grand savoir qui aurait épargné bien des tourments à Quatermain et Jessie pour peu qu’ils daignassent s’intéresser à lui. Seulement il aurait fallu pour ça qu’ils se débarrassent de leurs préjugés occidentaux, et qu’ils s’ouvrent davantage aux autres cultures plutôt que vouloir absolument imposer la leur. En étant moins paresseux et plus ambitieux, le film avait la possibilité de fustiger le colonialisme de manière beaucoup plus subtile que cet excès de caricature qui confine au grotesque. Et ainsi, cet Allan Quatermain et les mines du roi Salomon aurait pu se distinguer d’un modèle, qui sur le strict plan de l’aventure et de l’émerveillement pur lui est très nettement supérieur…

J’avais bien aimé le film enfant. Maintenant, c’est sur qu’il souffrirait du poids des ans et de la comparaison avec d’autres films du genre, mais j’en ai gardé un bon souvenir, ce qui est l’essentiel pour moi, à condition de ne pas le revoir.