La Tour infernale – John Guillermin

|

The Towering Inferno. 1974Origine : Etats-Unis

|

Toujours aussi rentables, les films catastrophes. L’Aventure du Poseidon est venu confirmer, après Airport, qu’observer l’instinct de survie et de sacrifice d’une poignée de vedettes confrontées à un désastre quelconque plaît beaucoup au public. Il n’y a pas de raison que ça s’arrête, au contraire, cette mode ne peut que gagner de l’ampleur. Produit par Irwin Allen, déjà à l’œuvre sur L’Aventure du Poseidon et qui sera par la suite considéré comme le roi des films catastrophes, La Tour infernale est le point culminant de cette tendance. C’est également le film le plus emblématique des films catastrophes des années 70, voire des films catastrophes tout court malgré la forte concurrence du Titanic de Cameron. Pour la première fois de l’histoire, deux majors hollywoodiennes (Warner et 20th Century Fox) collaborent à parts égales, chacune fournissant la moitié du budget. Sage décision que cette alliance, en tout cas, puisqu’elle a évité au public de se retrouver avec deux films de tours infernales qui auraient chacun été adapté d’un roman au thème similaire. Au lieu de cela, et pour ne pas faire d’envieux, les deux romans concernés (The Tower de Richard Martin Stern et The Glass Inferno de Thomas Scortia et Frank Robinson) sont mélangés au sein du scénario de Stirling Silliphant, et le titre du film mêle également leurs titres. Autre association après celle des studios et celle des romans, celle des têtes d’affiches. Paul Newman et Steve McQueen ont beau s’entendre très bien depuis déjà pas mal de temps -ils avaient projeté de faire Butch Cassidy et le Kid ensemble-, aucun des deux n’entendait renoncer à ses privilèges. Il fallut donc concevoir l’affiche de façon à ce qu’aucun des deux noms n’apparaisse plus important que l’autre, et McQueen exigea que son personnage -qu’il avait lui-même préféré à celui de l’architecte- dispose du même nombre de répliques que celui de Newman. Un caprice de star, mais il fallait bien s’y attendre sur une production comme celle-ci, réunissant un casting de renom allant bien au-delà de Newman et McQueen. William Holden, Faye Dunaway, Fred Astaire, Richard Chamberlain, le footballeur reconverti O.J. Simpson, Robert Vaughn et plusieurs autres qui sans être non plus des stars étincelantes n’ont pas à proprement parler des profils de figurants. Pour réunir tout ce monde là, il fallait bien un film démesuré comme La Tour infernale.

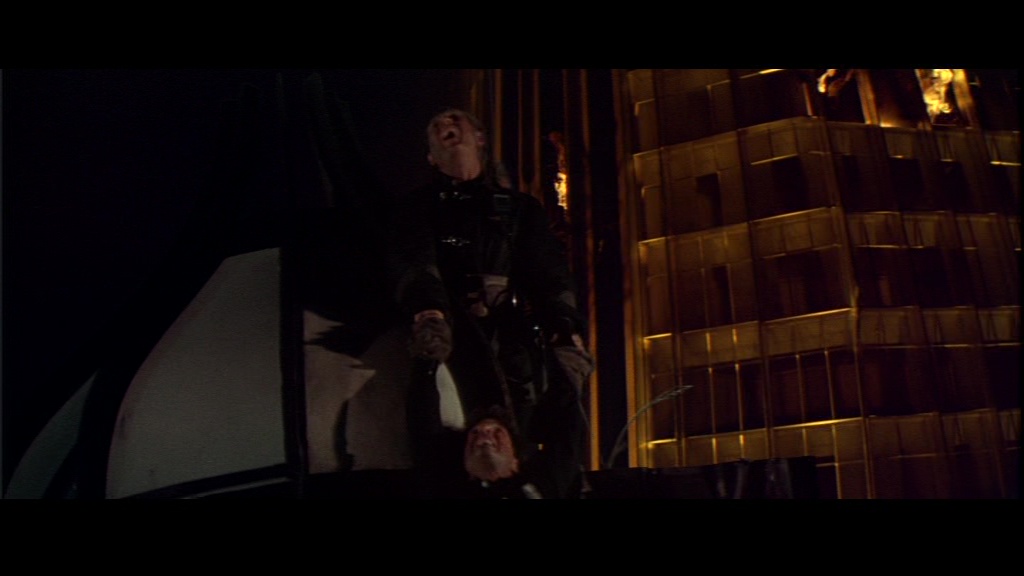

Soirée particulière à San Francisco où tout le gratin est invité à célébrer l’inauguration de la Tour de verre, plus haut gratte-ciel du monde. Manque de chance, le même jour, des problèmes électriques sont découverts… mais pas l’incendie qui a pris au 81e étage. Lorsque l’architecte Doug Roberts (Paul Newman) et les techniciens s’en rendent compte, il est déjà trop tard, tous les invités sont rassemblés au dernier étage et s’apprêtent à festoyer dans cette salle panoramique. Appelés en urgence, les pompiers sous la houlette de leur chef O’Hallorhan (Steve McQueen) ne parviennent pas à maîtriser le sinistre, et les ascenseurs deviennent inutilisables. Il est impossible d’évacuer l’immeuble de manière classique, et il faut en outre secourir d’autres personnes isolées à différents étages.

Un scénario somme toute basique pour ce qui se veut l’apogée du film catastrophe. Et c’est tant mieux : le genre a trop souvent eu tendance à se fourvoyer dans des considérations annexes, généralement centrées sur les personnages, qui trahissent à la fois son statut de véhicule à vedettes et l’incapacité de ses concepteurs à dépasser leur idée de départ. La Tour infernale contient les mêmes scories, mais celles-ci restent à l’état de germe et Guillermin a la bonne idée de ne jamais les utiliser pour parasiter son suspense. Les clichés sentimentaux sont soit confinés aux personnages passifs, à l’image de Fred Astaire et de Jennifer Jones, dont la relation amoureuse constitue une sorte d’intrigue dans l’intrigue, sur laquelle Guillermin revient épisodiquement comme si il s’agissait d’une sorte d’entracte, soit tout simplement avortés. Il en est ainsi pour les problèmes de couple entre Doug Roberts et sa compagne Susan Franklin (Faye Dunaway), qui ne refont plus surface une fois que l’incendie est déclaré. Il y a bien une scène de retrouvailles et une autre de séparation, mais elles sont justifiées par l’aspect émotionnel des évènements vécus (car il ne faudrait pas tomber dans l’effet inverse du mélodrame et transformer les personnages en machines sans émotions). Quant à l’inimitié entre le promoteur James Duncan (William Holden) et son gendre Roger Simmons (Richard Chamberlain), sous-traitant dans la construction du bâtiment, elle a l’originalité d’opposer les deux principaux responsables du désastre plutôt que de les confronter à des héros faisant figure de chevaliers blancs. Si l’argument des pots de vin et des économies sauvages sur le matériel n’est pas très neuf, la question de la responsabilité est davantage abordée sous l’angle humain, avec d’un côté un promoteur assumant ses erreurs et tâchant tant bien que mal de commencer à les réparer quitte à ternir sa réputation et son business, et de l’autre un sous-traitant qui au contraire cherche par tous les moyens à se dédouaner. Intéressante opposition que celle-ci, même si on peut déplorer que le personnage de Richard Chamberlain finisse par sombrer dans la caricature du pourri intégral, option lâcheté intégrée, aussi outrageusement surchargé que le sera son équivalent joué par Billy Zane dans le Titanic de Cameron.

Mais en dépit de cela, La Tour infernale aborde de manière un peu plus subtile le thème de la culpabilité et n’hésite pas à le faire déborder sur l’une des têtes d’affiches, à savoir l’architecte joué par Paul Newman. N’oublions pas que La Tour infernale est sorti à une époque où les États-Unis viennent d’inaugurer le plus haut gratte-ciel du Monde, la Sears Tower à Chicago, ainsi que les tours jumelles du World Trade Center, et que ces constructions sont davantage révélatrices de la puissance et de la prospérité de l’Amérique que d’un urbanisme réfléchi. Dédié aux combattants du feu de tous les pays, La Tour infernale ne se contente pas de mettre en avant des questions budgétaires et témoigne aussi d’un certain scepticisme vis à vis de ces constructions à taille inhumaine, rendant extrêmement ardue la tâche des sauveteurs, obligés de risquer leur vie pour réparer les dégâts occasionnés par une conception architecturale arrogante ne tenant aucun compte de la prudence la plus élémentaire. Le douloureux passif du World Trade Center, qui va de l’incendie de 1975 aux attentats du 11 septembre 2001, met en relief la pertinence de cet argument mis en avant par O’Hallorhan face à l’architecte joué par Paul Newman. Même si celui-ci est quelque peu pardonné à la fois par le non-respect des consignes qu’il avait donné dans l’acquisition des matériaux et par la bravoure dont il fait preuve dans le vif de l’action, le pompier incarné par McQueen n’a pas tout à fait tort. D’ailleurs, la lassitude du milieu urbain dont fait preuve Roberts au début du film ressemble fort à un mea-culpa prophétique. A ce titre, si les deux stars du film sont mises côte à côte sur l’affiche, ont le même nombre de répliques et s’illustrent toutes deux par l’héroïsme dont font preuve leurs personnages, on ne peut s’empêcher d’attribuer au chef des pompiers la plus forte considération. Les reproches qu’il adresse à l’architecte sont des reproches “secs”, non des leçons de morales, et ils s’insèrent très bien dans la personnalité de O’Hallorhan, dont le stoïcisme semble à la fois masquer la colère et le sang-froid. A ce titre, La Tour infernale est effectivement un bel hommage à la profession de pompier, dont l’image est caractérisée par cette capacité à faire front en silence pour palier aux errements des autres. Mais ce qu’il y a de bien, c’est que cet hommage ne se fait pas par des grosses ficelles, par des palabres ou par du sentimentalisme. Il y a des morts y compris parmi des personnages importants, autant parmi les civils que parmi les pompiers, et certaines scènes sont même très cruelles au sein d’un film familial.

En gros, La Tour infernale a le grand mérite de faire l’éloge non pas d’un personnage mais d’un corps de métier représenté par O’Hallorhan. Une nuance non négligeable, et qui explique l’absence de données personnelles au sujet de ce chef personnificateur d’une profession. Guillermin -et Irwin Allen, qui a réalisé les scènes d’action- prennent soin de ne jamais donner l’impression que les autres pompiers sont des sous-fifres ou qu’ils sont incapables de mettre un pied devant l’autre si leur patron n’est pas là. Ils peuvent avoir besoin de son aide, mais ne font jamais preuve de maladresse, pas plus qu’ils ne forment une équipe invincible. Ce film repose sur un certain sens du réalisme qui permet de s’y immerger sans se sentir manipulés par un réalisateur qui n’aurait rien d’autre à offrir que des acteurs renommés. Si manque de réalisme il y a, ou plutôt si énormités il y a, cela va dans le bon sens, c’est à dire celui qui permet d’aligner des scènes d’action dignes de ce nom. Devant les pompiers, devant Steve McQueen, devant Paul Newman, l’incendie reste le maître des lieux et c’est véritablement lui qui organise le scénario. C’est parce que le feu gagne inexorablement du terrain que l’évacuation ne peut se faire normalement, obligeant par exemple Doug Roberts à puiser dans sa connaissance de l’immeuble pour progresser et secourir telle ou telle personne. Il s’aventure dans les entrailles du gratte-ciel tel un aïeul de John McClane dans Piège de cristal, a ceci près qu’il est impuissant face à son ennemi, l’incendie. Son parcours relève du labyrinthe, et c’est bien plus sa capacité à éviter le feu et les pièges qu’il lui pose (car il ne sait pas à l’avance quelle partie du bâtiment est impraticable) que ses talents de sauveteur qui tient en haleine. La famille qu’il sauve apparaît bien plus comme une charge supplémentaire au défi qu’il relève que comme une preuve de sa vertu morale. De son côté, O’Hallorhan est globalement impuissant à enrayer le sinistre, qui progresse vers le dernier étage. Sa fonction se limite donc surtout à trouver et exécuter divers stratagèmes pour sauver la foule prise au piège. Il mène un combat à la fois de rapidité face aux flammes, et doit composer avec les dégâts causés par la chaleur et le feu (plafonds qui s’écroulent, voies inaccessibles, électricité en panne), tout en sachant que le sommet élevé d’un tel immeuble est un obstacle aux intervenants extérieurs. Si le film dispose de son lot de scènes purement orientées “action” et que l’atmosphère viciée de chaleur et de fumée reste palpable, c’est bel et bien le suspense qui marque les esprits. Pour ainsi dire, les effets spéciaux magistraux ne sont là que pour faire naître la sensation d’urgence et imposer le feu comme véritable moteur du film. Le propre d’une catastrophe est en effet de rendre les humains désemparés, et il n’y a pas de raison pour qu’il en soit autrement, y compris avec un casting semblable à celui de La Tour infernale. L’intelligence est la première des qualités face à ce qui est indomptable, et jusque dans l’action, Guillermin et Allen ne l’oublient pas.

Une fois n’est pas coutume, dans le monde du cinéma-catastrophe, le film le plus friqué, le plus fourni en vedettes, est aussi le meilleur représentant de son genre, et pas seulement parce qu’il se montre spectaculaire. Un pied dans l’hommage sincère et général, un pied dans la fiction, voilà une bonne recette pour ne pas tomber dans les travers du tapageur ou ceux de la retranscription historique romancée (suivez mon regard). Pourtant coupable d’un navrant remake de King Kong bardé des défauts ici évités, Guillermin a fait preuve de sobriété. Il est vrai qu’il est mieux entouré. Comme quoi, la démesure n’est pas vouée à l’échec et l’argent peut être convenablement employé.