Guerre froide et péril rouge sur Hollywood 2 : Le Péril rouge

PARTIE II : LE PÉRIL ROUGE

Le cinéma américain reflète fidèlement les tensions psychologiques de la guerre froide. Dès la fin des années 40, les communistes vont donc devenir les nouveaux « méchants » des films hollywoodiens.

Il serait vain de chercher dans les films anticommunistes produits en série par Hollywood entre la fin des années 40 et le milieu des années 50 une critique tant soit peu approfondie de l’idéologie marxiste. Les « rouges » y sont avant tout représentés comme les ennemis naturels de la civilisation américaine, de ses valeurs et de ses institutions. Cette opposition manichéenne des bons et des méchants s’est d’ailleurs toujours révélée fort rentable au cinéma, qu’il s’agisse de westerns, de policier ou de films de guerre.

Hollywood s’est toujours soumis aux exigences de la propagande. Au lendemain de la guerre, alors que l’Union soviétique occupe une partie de l’Europe, il devient vite évident que les deux ex-alliés militaires vont s’affronter sur le terrain diplomatique. Tandis que la guerre froide jette son ombre menaçante sur la paix mondiale, l’Amérique, en proie à la chasse aux sorcières, s’acharne à exorciser l’ennemi de l’intérieur.

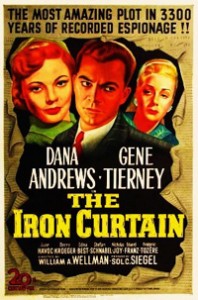

Tout en poursuivant cette épuration, par le biais de la liste noire, avec laquelle il espère se laver de tout soupçon, Hollywood affirme son loyalisme en entreprenant une série de films antirouges dont le premier sera Le Rideau de fer (The Iron Curtain, 1948) produit par Sol Siegel pour la Fox. Curieuse coïncidence, le scénariste est Milton Krims à qui l’on doit déjà le premier film de propagande ouvertement antiallemand tourné neuf années auparavant : Les Aveux d’un espion nazi (Confessions of a Nazy Spy, 1939). S’inspirant d’un récent incident diplomatique, Krims a utilisé les révélations d’Igor Gouzensko, un employé de l’ambassade d’U.R.S.S. à Ottawa qui avait « choisi la liberté ». Le réalisateur William Wellman a visiblement recherché un style documentaire et sobre mais, en dépit de ce louable souci d’authenticité, le film (interprété par Dana Andrew et Gene Tierney dans le rôle du transfuge et de son épouse) n’échappe pas complètement à la convention.

Clichés et stéréotypes

Si Le Rideau de fer témoigne du solide métier de Wellman, les autres films anticommunistes de cette époque sombrent souvent dans le ridicule et n’ont plus aujourd’hui qu’un intérêt strictement historique, tel le bavard et insipide Danube rouge (The Red Danube, 1949), réalisé par George Sydney (généralement mieux inspiré) pour la MGM. Le public ne s’intéressera d’ailleurs guère aux états d’âme de cet officier britannique agnostique (Walter Pidgeon) qui découvre toute l’horreur du communisme : ébranlé par la mort édifiante d’une jeune et jolie danseuse réfugiée à Vienne pour fuir les soviétiques (Janet Leigh) et par les arguments théologiques d’une religieuse (Ethel Barrymore), il répudie son coupable athéisme devant la nouvelle barbarie du siècle… Face au péril rouge, l’Amérique brandit la bible. C’est ainsi que The Red Menace (1949) devait initialement se terminer par un plan de la statue de la liberté chantant « God Bless America » mais l’idée sera finalement abandonnée. R.G. Springsteen met en scène une séductrice fatale, perfide pourvoyeuse du marxisme-léninisme, ainsi qu’un intellectuel juif acquis aux idées progressistes, qui se jette par la fenêtre lorsqu’il découvre l’antisémitisme régnant au sein du parti communiste. Mais The Red Menace sera un échec commercial et la Republic retournera vite à sa spécialité habituelle, le western.

Entrepris sous la houlette de Howard Hughes, le nouveau président de la RKO, I Married a Communist (1949-1951) mérite une mention particulière en raison d’un tournage particulièrement mouvementé. On prétend que Hughes, dès son arrivée, aurait fermé les studios pendant trois mois afin de se livrer à la chasse aux sorcières personnelle. En ce qui concerne I Married a Communist, si le générique mentionne quatre scénaristes, il semble qu’une douzaine au moins aient été mis à contribution. Une fois le script prêt ce sont les metteurs en scène (treize successivement, dit-on) qui déclarèrent forfait : au nombre de ceux-ci, Nicholas Ray, Joseph Losey et John Cromwell. Hughes voit là l’indice d’une vaste conspiration communiste et rédige sa propre liste noire. Très vite d’ailleurs, Losey résilie son contrat avec la RKO, paye son dédit et s’exile en Grande-Bretagne.

Hughes néanmoins, ne renonce pas au tournage qui doit être repoussé. C’est ainsi que merle Oberon et Paul Lukas, initialement engagés, seront payés pour un film qu’ils n’auront jamais tourné : ils seront remplacés par Robert Ryan et Laraine Day. Le film, finalement réalisé par Robert Stevenson, est achevé en 1949 mais Hughes attend encore plus d’un an pour le distribuer sous un nouveau titre : The Woman on the Pier Thirteen. C’est un peu la montagne qui accouche d’une souris : beaucoup de bruit en somme pour une assez banale histoire de rivalité politique ayant pour objet le contrôle des docks de San Francisco…

Aussi édifiantes que soient les intentions des producteurs, ces films, contrairement aux espérances, n’ont pas fait courir les foules. Dès 1949, les films de propagande disparaissent momentanément des écrans.

Guerre de Corée et maccartysme

Au mois de juin 1950, la Corée du Nord envahit la Corée du Sud entrainant l’intervention des Nations Unies (essentiellement représentées par des troupes américaines). Au mois de novembre, la Chine communiste entre en guerre aux côtés de la Corée du Nord. L’émotion est à son comble aux Etats-Unis : cette fois le péril rouge frappe l’Amérique en la personne de ses « boys » qui combattent en Corée. Les campagnes anticommunistes se déchaînent à nouveau tandis que le sénateur McCarthy, hier encore inconnu, occupe le devant de la scène politique en dénonçant inlassablement les agent du Kremlin qui se sont infiltrés au département d’État et dans d’autres institutions officielles.

Dans ce climat de psychose collective, la Commission sénatoriale d’enquête sur les activités antiaméricaines reprend du service à Hollywood. Ce sont surtout les acteurs (et non plus seulement les scénaristes et les metteurs en scène) qui sont maintenant sur la sellette. Cette nouvelle crise suscite une seconde vague de films antirouges. cette même année 1950, la MGM donne le ton avec Guet-Apens (Conspirator). Elizabeth Taylor, qui, quoique Anglaise, symbolise pour le public la pure jeune fille américaine, est la victime des diaboliques machinations des agents soviétiques. A la solde des russes, son mari (Robert Taylor) préfèrera se suicider lorsque ses chefs lui intimeront l’ordre de se débarrasser trop tard que la vie d’espion ne correspond nullement à l’idée idéalisée qu’il s’en était faite à la suite de lectures marxistes superficielles.

En 1951, la Warner reprend dans I Was a Communist for the FBI le canevas déjà utilisé pour Aveux d’un espion nazi : par abnégation patriotique le héros (Frank Lovejoy) encourt l’opprobre des siens en se faisant passer pour un militant communiste, afin de pouvoir fournir au FBI les renseignements nécessaires pour démasquer la « cinquième colonne » soviétique. L’on y voit les principaux agents communistes, réunis dans une suite luxueuse d’un palace de la ville, porter des toasts à l’Union soviétique, tout en se gorgeant de caviar et de champagne, tandis que leur chef déclare : « C’est ainsi que nous vivrons lorsque nous aurons mis la main sur ce pays !« .

Les intellectuels comme boucs émissaires

A la suite des campagnes maccartistes, l’opinion publique considère désormais les intellectuels avec méfiance : il suffit d’avoir des opinions progressistes pour être un traître en puissance ! Le grand Leo McCarey va ternir sa réputation en accréditant cette image manichéenne dans My Son John (1952). Robert Walker (dont la carrière prendra prématurément fin après ce film) incarne John, le fils des Jefferson, un couple d’américains moyens typiques, laborieux et craignant Dieu (Peut-on imaginer un nom à consonance plus patriotique ?). John qui est « l’intellectuel » de la famille, est employé au gouvernement fédéral de Washington. Ancien combattant farouchement anticommuniste, son père (Dean Jagger), se méfiant instinctivement de son langage savant, le soupçonne de sympathies pour Moscou. Pour conjurer le danger, la mère (Helen Hayes) oblige son fils à jurer sur la bible qu’il n’a jamais appartenu au parti communiste. C’est alors qu’un agent du FBI (Van Heflin) lui révèle que John appartient à un réseau d’espionnage soviétique. Pour échapper à la damnation éternelle, John cherche à réparer ses fautes en collaborant avec le FBI Mais ses anciens complices l’abattent impitoyablement sur les marches du monument au président Lincoln. La malheureuse mère trouvera cependant le réconfort en apprenant que le repentir de son fils a été sincère : dans l’une de ses poches on a découvert cette confession : « Ne manquez jamais à l’honneur qui doit être sacré pour tout américain. J’ai été un espion communiste ; que dieu ait pitié de mon âme !« . Comble du comble, le film obtint le résultat escompté auprès du public !

Si les traîtres doivent être fustigés, il convient aussi de célébrer les valeureux défenseurs des idéaux américains. Big Jim Mc Lain (1952) est dédié quant à lui aux membres du congrès qui ont entrepris de purger l’Amérique du poison communiste. Dans ce film d’Edward Ludwig, John Wayne incarne un enquêteur de l’HUAC envoyé en mission à Hawaii pour y démasquer un réseau de dangereux terroristes. Rendant un hommage ému aux victimes de Pearl Harbor, il voue une même haine à tous ceux – hier japonais et aujourd’hui communistes – qui profitent perfidement des garanties offertes par la démocratie américaine pour en saper les fondements.

Science-fiction et autres genres à la rescousse

Parmi toute la production hollywoodienne anticommuniste, une place à part doit être réservée à Red Planet Mars (1952), de Harry Horner, véritable chef-d’oeuvre de burlesque involontaire qui atteint les sommets du délire. On reste en effet pantois devant les élucubrations des deux scénaristes, Anthony Veiller et Myles Connoly, qui mêlent avec une naïve maladresse propagande politique, alibis pseudo-scientifiques et métaphysique de pacotille. On nous montre un expert en électronique (Peter Graves) qui réussit à établir le contact avec la planète Mars et à découvrir ainsi le haut degré de civilisation atteint par les martiens. Mais on assiste alors à l’effondrement inexplicable de l’économie de l’ensemble du « monde libre ». Les russes, bien sûr, se réjouissent du déclin de l’occident en attendant le moment de fondre sur leur proie. Les plus lucides des militaires américains incitent le président à déclarer la guerre à l’Union soviétique avant qu’il ne soit irrémédiablement trop tard… Soudain les messages en provenance de Mars prennent un ton messianique : subjugués par cette exhortation venue du ciel, les occidentaux se ressaisissent, tandis que le peuple russe se révolte contre ses tyrans.

Voir dossier sur Psychovision : Le boom de la S.F dans les années cinquante.

Au cours des années suivantes on verra apparaître des œuvres incontestablement plus intéressantes, où la qualité de la mise en scène et de l’étude psychologique l’emporte sur les stéréotypes de la propagande. L’exemple le plus caractéristique reste celui du Port de la drogue (Pickup on South Street, 1953), de Samuel Fuller, dont l’atmosphère est celle du film noir classique. Pickpocket impénitent, Ship McCoy (Richard Widmark) a sans le savoir exercé son talent aux dépens d’une bande d’agents communistes. Il est traqué à la fois par les espions, qui veulent récupérer le précieux microfilm qu’il leur a dérobé, et par la police, qui est sur la piste du réseau. Malgré l’appât du gain, il choisira pourtant de coopérer avec les autorités, sans pour cela s’acheter une conduite. La réussite de cet excellent film tient moins à son contenu politique qu’à la mise en scène vigoureuse de Fuller qui excelle à dépeindre les rapports ambigus (teintés d’humour sadomasochiste) qui s’établissent entre les personnages. Notons d’ailleurs que lorsque Le Port de la drogue, contrairement à la plupart des productions antirouges, sera distribué en France, il subira un détournement de propos peu banal, les espions soviétiques se muant (dans la version doublée) en trafiquants de drogue, d’où le titre français. Le film ne perdra pas son intérêt pour autant mais le procédé en dit long sur l’état d’esprit attribué – à tort ou à raison – par les distributeurs au public français. En fait les manifestations organisées par le PCF lors de la sortie en France du Rideau de fer en 1949, n’ont certainement pas été étrangères à cette prudence, sans doute excessive, des distributeurs français et américains.

La tradition antirouge s’exprimera encore dans des films d’aventures exotiques comme Le Démons des eaux troubles (Hell and High Water, 1954), à nouveau de Samuel Fuller, et encore interprété par Richard Widmark ou L’Allée sanglante (Blood Alley, 1955) de William Wellman, avec John Wayne et Lauren Bacall. Le genre survivra encore quelque temps au travers d’œuvres isolées comme Tunnel 28 (Escape from East Berlin, 1962), de Robert Siodmak, avant de disparaître des écrans au nom de la nouvelle politique de détente Est-Ouest.