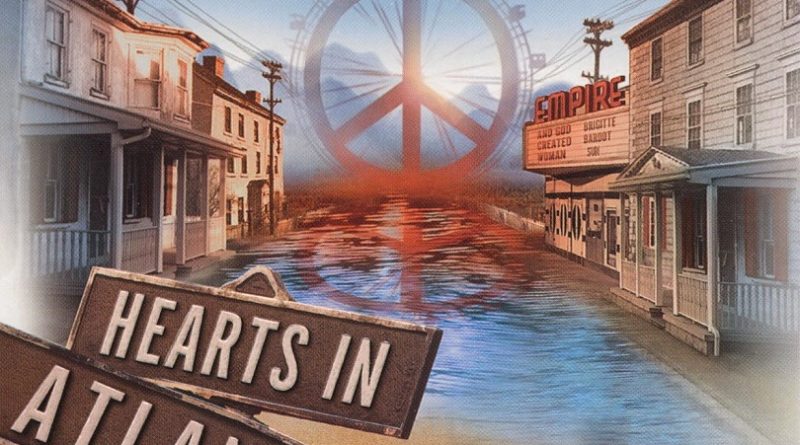

Coeurs perdus en Atlantide – Stephen King

|

Hearts in Atlantis. 1999Origine : Etats-Unis

|

Né en 1947, Stephen King appartient à la génération des Baby Boomers, celle qui fut élevée dans les très conformistes années 50, qui connut l’avènement du rock and roll, qui passa à l’âge adulte dans un contexte de protestation et de révolution des mœurs sur fond de guerre du Vietnam et de militantisme idéaliste, qui vit l’écroulement du flower power, celui de la politique à papa incarnée par Nixon et qui finalement fut au cœur de la révolution néo-conservatrice de Ronald Reagan. Une génération pleine de paradoxes criants, qui continue encore aujourd’hui, alors qu’elle part peu à peu à la retraite, à hanter le cinéma, la littérature, la musique… King a quelque fois parlé du côté politique de cette génération, notamment dans Dead Zone (d’une manière détournée), mais il s’en est le plus souvent tenu aux récits nostalgiques portant sur l’enfance dans les années 60. “Le Corps” (dans le recueil Différentes saisons) et Ça en sont les meilleurs exemples. Une large part de ces récits sont basés sur des souvenirs personnels. Composé de cinq nouvelles, Coeurs perdus en Atlantide réunit la vision politique et la vision personnelle. C’est un vaste regard porté sur la génération des Baby Boomers : l’Atlantide du titre représente les années 60, cette époque révolue d’espoirs déçus, et les cœurs perdus font quant à eux échos aux vies privées des personnages, qui ont donc tous perdus leurs sentiments innocent dans les années 60. Carol Gerber est le personnage conducteur du livre, celle que tous les personnages principaux ont croisée plus ou moins intimement, et c’est elle qui, pour tous, incarne le mieux l’Atlantide des sixties. Les cinq nouvelles sont cependant fort différentes les unes des autres : “Crapules de bas étages en manteau jaune” est la plus longue d’entre elles (300 pages) et se déroule en 1960. “Chasse-coeurs en Atlantide” (“Hearts in Atlantis” en anglais, qui donne son titre au livre) fait cent page de moins, et se situe en 1966. Ces deux nouvelles sont de loin les plus importantes du livre. Ce sont celles qui se passent à l’époque, et desquelles les trois restantes ne seront que de brèves conséquences. “Willie l’aveugle” (en 1983), “Pourquoi nous étions au Viêt-Nam” (1999) et “Ainsi tombent les ombres célestes de la nuit” (1999) se partagent les 150 pages restantes et donnent en fait l’impression de n’être que des postscriptums mettant en scène ce que sont devenus certains des protagonistes des deux histoires précédentes. Une futilité qui n’est pas fortuite, qui sert en fait à illustrer le creux total des vies menées par ces personnages, dont le cœur est resté bloqué dans les années 60, probablement enfoui avec Carol, laquelle a disparu suite à un acte politique extrémiste manqué.

“Crapules de bas étages en manteau jaune”, voilà un titre qui laisse penser à une intrigue axée sur le fantastique. Il n’est pas sans rappeler les petits docteurs en blouses blanches d’Insomnie. Les fameuses crapules ne sont effectivement pas fort différentes… par contre, elles n’occupent pas une position déterminante dans le récit, et n’y interviennent d’ailleurs que très tard. L’histoire est axée sur Bobby Garfield, un gamin de 11 ans qui vit seul auprès d’une mère pingre, moralisatrice (elle dénigre le passé de feu le père de Bobby, qui aurait laissé de fortes dettes de jeu) et malheureuse comme les pierres, exploitée qu’elle est par son patron louche. Bobby a pour ami la grande gueule Sully-John et Carol Gerber, sa voisine secrètement amoureuse de lui. Il vit sa vie d’enfant, relativement normalement, jusqu’à ce qu’il fasse la connaissance de Ted Brautigan, un vieil homme qui a emménagé à l’étage au-dessus et qui deviendra son ami malgré les suspicions de sa mère, qui le prend pour un pédophile.

Il n’est pas besoin d’aller chercher très loin pour se rendre compte que Ted Brautigan n’est pas que l’ami de Bobby : c’est aussi un père de substitution. Ce qui explique pourquoi sa mère se montre si méfiante envers cet homme, puisqu’elle le considère avec la même médisance que le vrai père du garçon. Elle double en plus ses reproches inavoués d’un traumatisme purement personnel, puisqu’elle est victime de harcèlement sexuel de la part de son patron et qu’elle en est venue à haïr tous les mâles. D’où ses soupçons sur les abus sexuels. Tout cela n’est pas explicite, King reste toujours centré sur le personnage de Bobby, mais le lecteur saisit parfaitement le sens des non-dits (oserais-je dire que le procédé est hemingwayien ?) et des allusions, ce qui en plus d’éviter de faire naître du sentimentalisme larmoyant pour cette histoire de famille permet de montrer l’innocence encore intacte du garçon. Ted Brautigan est celui par lequel Bobby va passer à la maturité. Et, chose rare, l’innocence n’est pas idéalisée, pas plus que la maturité n’est dénigrée. Cœurs perdus en Atlantide n’est peut-être pas un livre horrifique, mais c’est un livre tout de même assez dur au niveau social… La vision de l’innocence est celle d’un temps certes plaisant car dépourvu de responsabilités, mais néanmoins dominé par les manipulations adultes. En quelque sorte, nous avons là l’annonce de la destinée des Baby Boomers : leur innocence est devenue idéalisme, et la prise de conscience de l’échec -dû justement à la naïveté- n’en sera que plus dure. Brautigan est donc celui qui a permis à Bobby d’enterrer son enfance, de lui ouvrir les yeux sur le monde, et ce en commençant par l’initier à la littérature avec Sa Majesté des mouches de William Golding. Un livre métaphorique dans lequel des enfants se sont crashés en avion, et se retrouvent seuls sur une île déserte où ils se dirigent peu à peu vers la barbarie en voulant recréer la société. Avec une telle histoire (que sa mère ne lui aurait certainement pas permis de lire), Bobby ne peut qu’observer avec un regard neuf la réalité qui l’entoure… et c’est justement ce que lui demande Ted, qui se dit pourchassé par les crapules de bas étages en manteau jaune, dont la présence se remarque à certaines traces particulières (avis de recherches d’animaux familiers, dessins de signes ésotériques près des marelles, présences en ville de voitures tape-à-l’œil…). Payé pour observer ces signes, Bobby fait en réalité bien plus : il apprend à se méfier, et il regarde le monde sous un nouveau jour. Ce qui inclue de prendre conscience des mensonges de sa mère, notamment sur leurs problèmes financiers, mais aussi sur son père. Et Bobby de se dire que lui aussi, en temps que futur homme, pourrait bien être détesté par sa mère. Il ne lui reste alors plus que Ted Brautigan, qui est pourtant appelé à disparaître du jour au lendemain, sitôt que les crapules auront retrouvé sa trace. C’est que lui comme elles viennent d’un autre monde (qui est en fait celui de la saga de La Tour sombre, arlésienne dont la lecture permet paraît-il d’appréhender différemment cette nouvelle). Ce passage dans la science-fiction n’est cependant pas très important. Il n’est que la métaphore de l’autre monde qui s’ouvre à Bobby, et qui n’annonce pas grand chose de meilleur. Sauf que cette fois, Bobby aura appris à se défendre. Et il met sa maturité grandissante en pratique auprès de Carol Gerber. Car dans le fond, c’est elle qui sans le savoir empêche (temporairement du moins) Bobby de devenir un nouveau Ted. La prise de conscience sur sa mère, le départ programmé de Ted, voilà qui aurait pu conduire Bobby à péter les plombs pour de bon. Mais, sans que l’on puisse encore parler d’amour (ils n’ont que 11 ans), Bobby est attaché à Carol, seule personne -avec dans une moindre mesure Sully-John- à le considérer en égal, à partager son quotidien. La véritable maturité arrive en fait lorsque Carol se fait tabasser par trois “grands”, qui lui laissent notamment une épaule démise. Tout ce qui s’ensuivra -le fait de la retrouver en pleurs, de l’amener à Ted pour qu’il la soigne, l’arrivée de sa mère après 3 jours d’un séminaire ayant tourné à l’orgie, le scandale provoqué par elle, persuadée de trouver la preuve de pédophilie en voyant la gamine dévêtue dans les bras de Ted- sera le moment clef de l’existence de Bobby. C’est là qu’il se rend compte de l’injustice du monde. Il a donc perdu son innocence, et il s’oriente alors vers une vie faite à la fois d’amertume et de rébellion, qui finira par lui aliéner Carol, symbole d’une innocence et d’une pureté devenue chimère, qu’il recherchera alors en vain à retrouver (l’Atlantide). Pour lui, le rêve des années 60 s’est arrêté très tôt. Ted n’y est pas étranger… Et pourtant, difficile de le condamner, car il n’est pas dit que l’obscurantisme infantile dans lequel vivait Bobby l’aurait amené à quelque chose de bon.

“Chasse-coeurs en Atlantide” se déroule en 1966. Écrit à la première personne d’après les souvenirs de Pete Riley, la nouvelle évoque la première année d’université d’une jeunesse qui s’apprêtait alors à vivre des années devenues mythiques (à noter que King lui-même est entré à l’université en 1966). Mais nous ne sommes pas encore à l’ère du Flower Power… quelques mois séparent l’automne 66 de l’envolée hippie, ou même tout simplement contestataire. A l’étage de son dortoir masculin, Pete Riley vit avec les autres étudiants, et mène la même vie d’errance que la plupart d’entre eux. La vie est peinarde pour tous ces jeunes venant tout juste d’accéder à l’autonomie. Les cours ne sont pas un souci, personne n’y va et tout l’étage se consacre en fait au chasse-coeurs, un jeu de cartes (qu’on appelle aussi La Dame de piques, ceux qui ont l’habitude de s’ennuyer au travail devant leur ordinateur le reconnaîtront facilement). Une activité totalement puérile, qui fait en fait replonger tous ces étudiants en enfance. Gaminerie pour d’éventuelles tricheries, blagues de potache, fanfaronnade… Rien n’a d’importance, seul compte le plaisir du jeu. Tous ces étudiants créent en fait leur propre bulle, comme coupés du monde extérieur. Les quelques autres qui ne s’adonnent pas corps et âme au chasse-cœurs n’ont aucune influence sur Pete Riley. Et pourtant, l’Histoire est en marche. Sans Pete. Stoke Jones, un étudiant handicapé et renfrogné, refusant le chasse-cœurs aussi bien que la compagnie des autres, arbore déjà sur son blouson un symbole alors inconnu, que Pete et ses camarades apprendront plus tard être le signe de la paix. Mais ce n’est que Stoke Jones, et personne n’y prend garde. Les évènements défilent malgré tout : Stoke et Nate (coturne de Pete, qui lui aussi refuse le chasse-cœurs), entre autres, sont bientôt aperçus dans le journal pour avoir mené une manifestation pour protester contre l’intensification de la guerre du Viêt-Nam. Et avec eux, il y avait Carol Gerber, récente petite amie de Pete. La rencontre qui suit cette découverte sur Carol est déterminante pour Pete : Carol contribue à lui ouvrir les yeux sur la futilité de son existence. Carol lui parle de Bobby Garfield, qui est venue à son secours quand elle était gamine. C’est cette anecdote relevant du sens des responsabilités (agrémentée plus tard d’une autre conversation) qui va enclencher chez Pete une progressive prise de conscience qui finalement parviendra à le sauver. Car l’addiction aux cartes a ceci de pervers qu’il conduit tous ces étudiants à avoir de mauvais résultats universitaires, et donc à se faire renvoyer. Ce qui à l’époque équivaut à partir au Viêt-Nam, puisque la conscription était suspendue le temps des études. Les choses sont tout de même loin d’être aussi simples. Toujours soucieux de ne pas paraître simpliste, King ne fait pas intervenir instantanément les conséquences de l’anecdote de Carol : c’est tout un ensemble de réflexions et d’observations qui vont conduire Pete (et son ami Skip) à se remuer. Principalement l’ampleur prise par un acte de rébellion à l’initiative de Stoke. C’est ce dernier et ses mésaventures qui vont convaincre définitivement Pete, à ce moment profondément perturbé par les propos de Carol, sans lesquels il ne se serait pas posé de questions sur Stoke. Libre à lui de prendre alors ses responsabilités…

Moins profonde que la première, cette nouvelle est cependant le point d’orgue de l’aspect nostalgique du livre. Et pas seulement parce qu’elle est ponctuée d’une véritable bande-son de l’époque, avec d’un côté les Platters, ? & the mysterians (pour le côté adolescent amoureux), et de l’autre Phil Ochs et Bob Dylan (pour l’engagement politique). Avec le talent dont il est capable quand il s’en donne la peine, King recréé l’univers de l’université de 1966 d’une façon très réaliste. Il n’y a pas de hippies dans tous les coins du bahut. Le conservatisme est encore solidement enraciné jusque dans les esprits des étudiants comme Pete (donc la majorité), qui rechignent à comprendre l’enjeu de ces années. En fin de compte l’auteur traite d’un aspect rarement usité, que ce soit en littérature ou au cinéma : la naissance des mouvements contre culturels, qui découlent d’une prise de conscience sur la réalité. Ce qui ne veut pas dire que cette prise de conscience en finit avec l’idéalisme : on apprendra ainsi que Carol a fini elle-même par se perdre dans la contestation, tandis que Pete, muni de sa nouvelle lucidité, n’a pas coulé avec cet Atlantide qu’était la rébellion. Comme on le devine puisque c’est lui qui narre les évènements avec plusieurs années de recul, Pete a pour sa part réagi raisonnablement, et a fini par se remettre sur le droit chemin, et ce grâce à Carol, qui à l’époque était le seul élément capable de le faire renouer avec une réalité masquée par le jeu du chasse-cœurs. Le fait que leur couple n’ait pas duré, et que Carol soit partie presque du jour au lendemain, sans fracas, contribue aussi à la mythifier dans l’esprit du narrateur. La nouvelle verse au passage dans un romantisme élaboré, celui d’une relation courte mais d’autant plus intense qu’elle a permis à Pete de connaître sa première relation sexuelle en même temps que de se tirer d’un mauvais pas qui allait le conduire au Viêt-Nam. Carol a donc pris une certaine dimension irréelle, elle est un souvenir à la fois furtif et puissant, qui a profondément modifié la vie de Pete. Sa disparition fait écho à celle des années 60, de la vie d’étudiant oisif, de l’espoir en un monde nouveau et des amourettes post-adolescentes commençant à devenir sérieuses. Bref, de l’Atlantide pour un Baby Boomer comme Pete Riley (auquel on imagine bien Stephen King s’identifier). Carol est clairement idéalisée, tout autant que cette année 1966.

En 1983, époque de “Willie l’aveugle”, la vie n’est plus la même. La narration de Stephen King s’en trouve également modifiée. De la profonde nostalgie qui caractérise les deux longues nouvelles précédentes, surtout la dernière, succède un style moderne et désabusé, bien intégré dans l’ensemble thématique du livre. La société de 1983 est terne, bassement consumériste, Wall Street a conquis la société. Nous sommes dans les années Reagan, et Billy Shearman est officiellement un bon bourgeois, agent immobilier banlieusard en costard-cravate. Officieusement, il mène une double vie. Tous les matins, sitôt arrivé au bureau, il entreprend de se transformer pour se préparer à sa véritable tâche : se faire passer pour Willy Garfield, un ancien du Viêt-Nam (ce qu’il est) aveugle (ce qu’il a failli être à la fin de la guerre) afin de mendier dans la rue. Sa vie officielle, celle du bon bourgeois, est entièrement factice. Willie n’est en fait qu’un vestige des années 60 à la dérive. Le prénom qu’il prend pour mendier, Willie, est celui qu’on lui donnait dans les années 60. Sa cécité le renvoie au Viêt-Nam, lorsqu’effectivement il fut aveuglé. Quant au nom de Garfield, il s’agit tout simplement du nom de Bobby, auquel Willie a volé un gant de baseball qui lui sert aujourd’hui à mendier. Willie était en outre de ceux qui ont battu Carol Gerber, et depuis, sa vie n’est qu’une vaste repentance. Ses années 60 à lui se sont arrêtées après avoir pris conscience de la portée de son acte. Chose qui a été rendue possible au Viêt-Nam, qui peut symboliquement constituer un retour de bâton pour le passage à tabac de Carol : une bande de “grands” (les États-Unis) s’en prenant à un petit (le Viêt-Nam), mais avec cette fois une issue contraire. Willie s’est retrouvé dans la peau de la victime, et depuis il fait donc pénitence dans la rue, incarnant le rôle d’un soldat humilié, son propre rôle. La mendicité est un moyen de demander pardon pour ce qu’il a été : le symbole d’une Amérique imbue d’elle-même et de sa puissance, comme lui-même a profité de sa force face à Carol. Il s’y livre honteusement, et il est d’autant plus humilié qu’un flic le surveille, le rackette, et a de forts soupçons sur la véracité de sa cécité. L’Amérique rejette donc ce qu’il a été, ce qu’elle a été, et lui-même cherche à retrouver une pureté qu’il ne pourra pas regagner (l’Atlantide), malgré tout l’argent qu’il parvient à gagner avec son inavouable activité.

En 1999, “Pourquoi nous étions au Viêt-Nam” réunit deux anciens du Viêt-Nam qui servirent dans la même unité que Willie Shearman. Sully-John (l’ami d’enfance de Bobby Garfield et, a-t-on appris dans “Chasse-coeurs en Atlantide”, l’ex petit ami de Carol) et Dieffenbaker se retrouvent pour l’enterrement d’un des hommes de leur compagnie, et évoquent ensemble leurs souvenirs de la guerre. A dire vrai, cela accouche de la nouvelle de loin la moins passionnante : le récit des souvenirs ressemble beaucoup aux films de guerre consacrés au Viêt-Nam, que les personnages condamnent pourtant comme étant peu fidèles à la réalité. Traumatismes du passé (une vieille femme vietnamienne assassinée hante Sully-John), massacre semblable au scandale de My Lai, sauvetages héroïques, corps déchiquetés, départ chaotique sous le feu de l’ennemi, tout y passe. Finalement, toute la nouvelle revient à dire que Sully John, Dieffenbaker et tous leurs anciens camarades ne sont plus les mêmes depuis leur retour, et qu’ils ont tous laissé leur raison au Viêt-Nam. La question de l’impossible réadaptation des anciens combattants n’est vraiment pas très originale, et tout cela est très décevant dans un livre jusqu’ici caractérisé par la complexité et l’opacité des nons-dits. Trop carrée, trop bavarde (et pourtant elle est courte), cette quatrième nouvelle est surtout l’occasion d’entendre parler des personnages croisés jusqu’ici : Sully John, Shearman, un ancien camarade de jeu de Pete Riley envoyé au Viêt-Nam… Et Carol, à laquelle Sully John pense avec colère du fait de sa funeste croisade pacifiste. La réalité est que cette colère vient certainement du fait que Carol a disparu, coupant définitivement Sully John de l’époque pré-guerre (son Atlantide), plutôt qu’une question politique. Cela ne va pas chercher bien loin.

Comme conclusion, “Ainsi tombent les ombres célestes de la nuit” (référence à Twilight Time, chanson des Platters jouée à un moment clef de “chasse-coeurs en Atlantide”) se pose là. La nouvelle réunit en effet Bobby et Carol pour l’enterrement de Sully-John, avec une grosse référence à Ted Brautigan, qui est depuis parvenu à joindre Bobby par-delà les dimensions. A première vue, cette rencontre a tout de la mauvaise idée : retrouver Carol signifie que l’Atlantide qu’elle incarne a en partie été retrouvé, cela la démythifie, et surtout, cela laisse supposer un happy end des familles. Stephen King n’étant pas un spécialiste des dénouements, il y a de quoi rester sceptique (et encore, je n’ai pas dit que la rencontre se fait sur fond de coucher de soleil !). Malgré tout, le procédé, si il est formellement assez plat, se révèle intéressant par sa signification. Carol n’est plus. Elle a officiellement cessé d’exister suite à ce qui lui est advenu à la fin des années 60, lorsqu’elle a disparu après avoir été considérée comme terroriste (elle et le type qui dirigeait son groupuscule soi-disant pacifiste) pour avoir provoqué des morts lors d’un attentat. Son but était de faire exploser un bâtiment, non sans avoir prévenu les autorités pour le faire préalablement évacuer. Mais le mécanisme s’étant déclenché en retard, la police avait fini par croire à un canular, et le bâtiment était occupé au moment de l’explosion. Ayant changé d’identité suite à la fuite qui s’ensuivit, ayant désormais un travail, une vie bien établie, un peu défigurée par une cicatrice et grisonnante, elle n’est plus Carol, ce qu’elle pousse Bobby à accepter. La fin se révèle donc douce-amère : en temps qu’être humain, Carol existe toujours. Mais tout ce qu’elle a représenté est définitivement enterré. Ce qui rend d’autant plus douloureuse cette ultime rencontre, 40 ans après. Bobby Garfield ne se montre pourtant pas trop affecté, et Carol non plus. Il y a déjà longtemps qu’ils ont fait une croix sur cette époque appelée “l’Atlantide”, et leur rencontre a finalement plus pour objectif de procéder à un enterrement officiel (en parallèle de celui de Sully-John), puis de faire remonter des souvenirs plutôt que de les faire revivre. Les pessimistes (et idéalistes) trouveront que c’est la consécration d’un gâchis, et les optimistes (dont Stephen King) trouveront que c’est déjà pas mal.

Il ne faudrait pas prendre Cœurs perdus en Atlantide pour un livre donnant un point de vue généraliste sur les années 60. Celles-ci ont été différentes pour chaque individu. Tous les personnages du livre y ont perdus quelque chose, souvent avec violence (seul Pete Riley en est sorti assez indemne, sans traumatisme, ce qui explique pourquoi sa nouvelle est la plus nostalgique) et tous en sont ressortis changés, mais prêts à affronter la suite de leur vie, avec forcément un peu d’amertume. Ce qui a été laissé à cette époque est profondément regretté voire chéri, quand bien même les personnages ont compris à l’époque la nécessité de s’en défaire. Tout ce qui a été laissé est symbolisé par l’Atlantide, par Carol. En lisant à travers les lignes, il n’est pas exclu de juger que Stephen King a voulu faire le parallèle entre l’Atlantide des sixties et le jardin d’Eden et la religion. Il est ainsi question d’être expulsés de ce paradis, de faire repentance (Sully-John et Willie), d’être sauvés (Bobby, Pete Riley)… Les deux principales figures salvatrices (Ted et Carol) ont toutes deux mal finies, presque crucifiées pourrait-on dire, mais ce qu’elles représentaient a d’une manière ou d’une autre survécu. King ne fait cela dit pas de prosélytisme, ce qui n’est guère étonnant puisqu’il s’en est souvent pris à des personnages religieux dans son livre. Il reprend des mythes chrétiens pour les adapter à un niveau plus concret. Son Atlantide n’est pas une légende, ni une promesse : il a bien existé, et il a sombré. Avec ce livre, Stephen King en fait son deuil de façon paisible, en laissant la porte ouverte aux souvenirs, en décortiquant également les erreurs parfois inévitables de cette génération ou du moins des tranches de vie qu’il nous a présentées. Il le fait avec un style épuré, propice au partage des ressentis de ses personnages (et donc les siens) qui aboutit à un résultat au moins aussi fructueux que dans Différentes saisons (et principalement la nouvelle “Le Corps”). On finirait même par regretter qu’il ne s’adonne pas plus souvent à ce genre de récits nostalgiques et/ou introspectifs, plutôt qu’à des romans d’horreur sentant parfois le manque d’inspiration à plein nez (Désolation, Cellulaire…).