The Postman – Kevin Costner

|

The Postman. 1997Origine : Etats-Unis

|

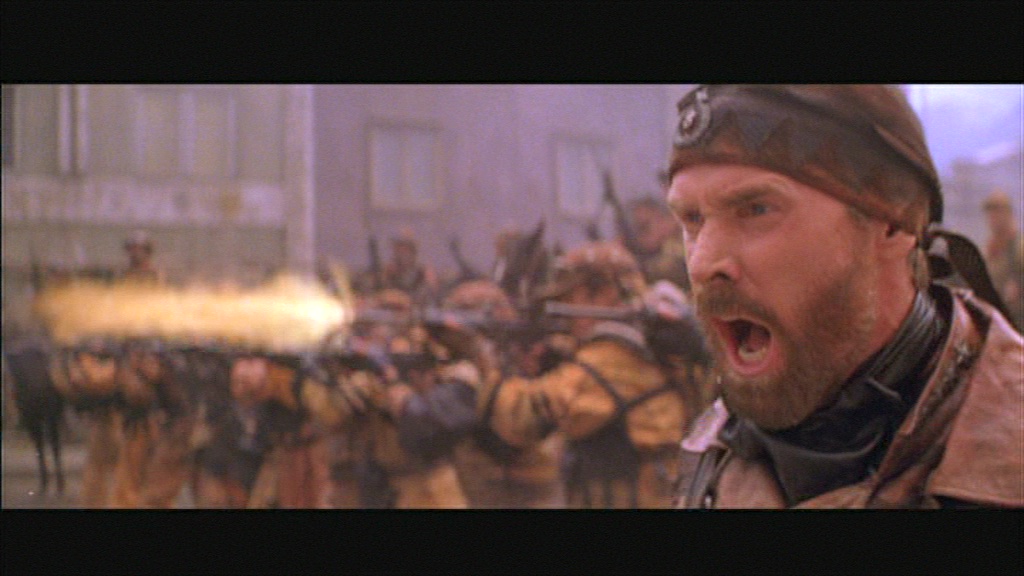

En l’an 2013, les Etats-Unis ne sont plus. Une guerre nucléaire les a détruit. Les survivants sont généralement regroupés en villages vivant sous la menace du général Bethlehem (Will Patton) et de ses hommes, des résidus du mouvement holniste qui avait avant-guerre imposé la terreur au pays. C’est en jouant une pièce de Shakespeare dans un village qu’un nomade (Kevin Costner) est enrôlé de force par l’armée de Bethlehem. Il saisira la première occasion pour s’échapper, malgré la traque des hommes du général. A la recherche d’un abri pour s’abriter d’une nuit pluvieuse, l’homme investit la voiture d’un facteur, où il commence à lire les lettres non distribuées d’avant-guerre. Il a alors l’idée de se faire passer pour un facteur assermenté par des inexistants « États-Unis restaurés » pour parvenir à entrer au village de Pineview et se restaurer. Coup de chance, l’une des lettres récupérées est adressée à une personne qui a survécu. Le facteur est donc accueilli en grandes pompes au village, et se rend compte que la population place tous ses espoirs en lui. Le jeune Ford Lincoln Mercury (Larenz Tate) souhaite même s’engager dans le service postal, et prête serment dans ce sens. Le lendemain, expulsé par un shérif méfiant, le facteur se retrouve à la rue et croise bientôt la route de Bethlehem, qui a enlevé Abby (Olivia Williams), une jeune femme que le facteur a engrossé à sa demande (son mari était stérile) au cours de sa nuit à Pineview. Délivrant Abby mais se faisant blesser, le facteur doit donc récupérer ses forces durant l’hiver qui suit. Les beaux jours revenus, il découvre que le jeune Ford Lincoln Mercury a développé le service postal et a fait du facteur une figure mythique, adorée par tous. Et bien sûr, Bethlehem n’est pas prêt à tolérer un tel rival se revendiquant des États-Unis restaurés.

Au plus fort de sa popularité, Kevin Costner n’a peur de rien. Faisant sien l’adage selon lequel il faut tout de suite remonter à cheval après une chute, il se relance dans le genre post-apocalyptique, deux ans après le fiasco de Waterworld, film à l’époque le plus cher jamais produit, qui à sa sortie reçut une volée de bois vert par la critique. Et parce qu’il ne fait pas les choses à moitié, Costner décide de réaliser lui-même le film, sept ans après le succès de Danse avec les loups, sa première réalisation. Ambitieux, il jette son dévolu sur le roman The Postman de David Blin, auteur qui approuva lui-même la présence de Costner aux commandes. Et voilà Costner parti pour recréer un univers dévasté, presque 20 ans après Mad Max 2. Exercice périlleux, qui tend souvent au ridicule. D’ailleurs, avec les troupes du seigneur Humungus et leur look de punks bricolés, Mad Max 2 aurait lui aussi pu devenir l’objet de moqueries, si George Miller n’avait pris soin d’en faire ce qu’il en a fait, c’est à dire un film d’action vraiment apocalyptique, violent et aride (à l’image d’Humungus et de Max). En relâchant sa pression pour quelque chose d’un peu plus mielleux, d’un peu plus mystique, l’italien usurpateur (Castellari ?) caché sous le nom de Miller pour le pseudo Mad Max 3 a lui aussi sombré. Conscient de ce phénomène, David Blin a voulu orienter son livre dans une autre direction. Plutôt qu’une oeuvre nihiliste traitant des luttes entre divers tribus de survivants, il a choisi de construire une histoire optimiste sur la nécessité d’une grande civilisation, chose que Kevin Costner ne pouvait que cautionner. Indécrottable idéaliste, Costner est attaché aux racines de son pays. Son goût pour le western, genre américain par excellence, suffit à le démontrer. The Postman, comme beaucoup de films post-apocalyptiques, dispose lui aussi d’un arrière goût de western, puisque l’infâme Bethlehem n’est rien d’autre qu’un puissant racketteur et que le facteur est l’homme solitaire venu de nulle part pour protéger les faibles communautés. La principale différence est que le personnage de Costner ne combat pas avec des armes, mais avec de l’espoir. Ce qui nous amène donc à ce que l’essentiel des critiques a reproché à l’acteur / réalisateur : sa mièvrerie. Bien que Costner soit un acteur sympathique, et à l’occasion un réalisateur doué, effectivement ces reproches sont loin d’être usurpés. Au contraire d’un Clint Eastwood, son mentor officieux, qui est toujours capable de rester digne malgré des sujets qui prêtent parfois le flanc à la guimauve, Kevin Costner enrobe The Postman dans des sentiments aussi faciles qu’exacerbés. Cela commence avec un acteur conscient de sa médiocrité mais qui fait rire les gamins émerveillés pour se poursuivre par la provocation des hommes de Bethlehem qui ont réduit le mulet (et seul ami, qui plus est sans défense) du futur facteur en repas du soir… Que cela soit pour faire naître la sympathie, la colère, la compassion, tout le film use de semblables contextes, qui finissent par en faire une oeuvre bien trop primaire. Prenons le cas de Bethlehem. Un tyran à l’idéologie néo-nazie (la « pureté de la race », « les forts et les faibles », les autodafés…) mâtinée des pires marques d’autoritarisme aristocrate (le droit de cuissage). Il est d’autant plus insupportable qu’il affiche une grande culture de façade utilisée comme une marque d’élitisme. Pas très subtil. Les émotions convoquées par Costner ont toutes pour point commun d’être instinctives, et ne s’imposent que ponctuellement, lorsque Costner l’a décidé. On ne trouvera aucune trace dans The Postman de choses telles que le second degré, l’ironie ou l’ambiguïté. Costner bâtit en fait son film comme un manifeste, mais un manifeste assez puéril dans ce qu’il cherche à transmettre et dans la façon dont il le transmet.

Pouvait-il en être autrement ? Il y a de quoi en douter fortement. En adoptant la vision optimiste et civilisationnelle de David Blin (qui est peut-être elle même déjà trop lourde, il faudrait lire le roman pour le savoir) pour la retranscrire à l’aide de sa propre foi envers les États-Unis, Costner était voué à surcharger sa mule. L’idée d’un facteur pour faire renaître l’espoir et le patriotisme dans un monde désolé sous la coupe d’un tyran sanguinaire laisse déjà assez perplexe. Que peut représenter un simple facteur ? C’est sur la réponse à cette question, que se pose aussi le personnage de Costner, que le réalisateur abuse. Le facteur est pour lui celui qui reconstruit les liens, non seulement spatiaux, envers les gens qui n’ont désormais plus de contacts en dehors de leurs communautés, mais aussi temporels, puisque les futurs liens se reconstruisent sur les anciens. Avec les facteurs, la population réapprend à se resocialiser, et les communautés enclavés se lient entre elles jusqu’à ce que peut-être les États-Unis soient de nouveau recréés. Là est la volonté principale de Costner, qui truffe son film de références aux choses naguère anodines, mais qui dans un monde dévasté prennent une saveur particulière. Station-service, télévision, voitures… et bien sûr le facteur lui-même. Tout cela incarne les États-Unis. En affirmant être mandaté par un nouveau gouvernement, le facteur double la recomposition du lien social d’individu à individu par la reconstruction de toute la société. L’impression de faire partie d’une nation de droit (contrairement à la tyrannie de Bethlehem) redonne espoir à la population, même sans précision sur la nature de ce nouveau gouvernement. La présence d’un simple service postal suffit à prouver ses louables intentions patriotiques, faisant ressurgir les États-Unis d’avant-guerre (deux heures de film en plus, et la Poste était privatisée…), donc de 1997, que Costner flatte implicitement. De là, les postulants au métier de facteur affluent, et le facteur originel, devenu messie, prend conscience de ce qu’il a initié négligemment sur la base d’une fausse déclaration (les États-Unis restaurés, leur président Richard Starkey, leur slogan « Getting Better « … pour le coup, tout ça sonne très british). Il reprend donc en main ce qu’il a lancé, essaie de limiter la casse des jeunes gens qu’il a malgré lui lancé sur les routes au risque de tomber sur Bethlehem, mais on ne peut arrêter l’espoir en marche. Il faudra donc combattre pour concrétiser ce qui n’était qu’un rêve. Et le facteur de se réadapter aussi lui-même à la société par le biais de cette compassion, accompagnée d’une histoire d’amour et d’une vie de famille annoncée… Du facteur à la renaissance des États-Unis comme nation sur la simple base de l’espoir idéaliste (et des valeurs comme le patriotisme, la famille, l’entraide etc), Costner y va quand même fort. Il n’est dès lors guère étonnant qu’il ait recours à de grossiers procédés qui par leur leur naïveté démythifient sensiblement son propos (citons un autre exemple : le postier lambda qui se met au garde à vous face à Ford Lincoln Mercury en braillant « c’est un honneur » alors qu’ils sont tous deux sur le point d’être fusillés… ce genre de chose pullule, et s’accompagne d’une musique bien adaptée).

The Postman est décidément trop primaire pour convaincre. En revanche, et c’est ce qui le différencie d’une oeuvre démagogique, on ressent nettement que Costner croit vraiment en ce qu’il filme. Paradoxalement, le manque de recul et le trop-plein d’optimisme indiquent que l’acteur / réalisateur s’y est beaucoup investi, et qu’il a fait sienne la croisade du facteur, et tout ce qui en découle. Un simple démagogue se serait contenté d’aligner les scènes surfaites sans essayer de les magnifier outre mesure (d’ailleurs, on peut dire que d’un point de vue technique, Costner n’est pas manchot)… La conclusion à retenir d’un tel film est que Kevin Costner est tout bonnement un homme bien trop attaché à ses valeurs pour être suffisamment lucide au moment de les retranscrire au cinéma, média supportant assez mal les longs manifestes plein de beaux idéaux. A moins bien sûr d’afficher le même engouement que lui, et la même foi aveugle en l’idée de la civilisation américaine qui trouvera toujours le moyen de perdurer, il est fort difficile d’adhérer à la vision de Costner. The Postman est en fin de compte un film assez impudique, dans lequel l’auteur met à nu ses propres croyances au risque de passer pour un benêt. Démarche courageuse, mais c’est pourtant bien ce qui s’est passé.