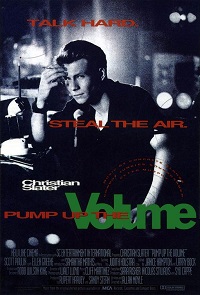

Pump Up the Volume – Allan Moyle

|

Pump up the volume. 1990.Origine : États-Unis

|

Les coursives du lycée Hubert H. Humphrey bruissent de mille rumeurs à propos de l’émission de radio-pirate qui émet chaque soir à partir de 22 heures. S’il est acquis que derrière le pseudonyme d’Harry le crade se cache l’un des élèves de l’établissement, la question est de savoir lequel. Fascinée par sa liberté de ton et son bagout, Nora Diniro note le moindre indice pouvant la rapprocher de sa véritable identité. Une obsession que partage bientôt la direction de l’établissement suite au suicide d’un élève, abusivement imputé à Harry le crade et à la mauvaise influence qu’il exercerait sur les étudiants. Une chasse aux sorcières s’instaure alors, contre laquelle les élèves vont s’élever dans la continuité des émissions d’Harry le crade, toujours plus virulent.

Généralement propices aux « teen comedies » dans la lignée des Porky’s, American College ou autres Les Branchés du bahut, les films autour d’étudiants peuvent parfois frayer avec un ton plus doux-amer (Breakfast club) voire grinçant (Fatal Games). Allan Moyle s’oriente quant à lui dans une voie plus frondeuse, s’attachant à réveiller les consciences adolescentes noyées sous un océan de conformisme, tout en fustigeant une certaine politique éducative. Son porte-parole ? Un adolescent comme les autres le jour qui la nuit venue se mue en pamphlétaire radiophonique, trouvant dans cet anonymat l’élan pour forcer sa nature introvertie. Dans le rôle d’Harry le crade, on retrouve Christian Slater qui après Fatal Games s’imposait plus que jamais à l’époque comme la nouvelle coqueluche de la jeunesse américaine.

L’intrigue se déploie dans une morne bourgade américaine en pleine expansion avec ces pavillons construits sur le même moule qui sortent de terre. Pas ou peu de loisirs s’offrent aux habitants. Le soir, les adolescents restent chez eux, ou alors se retrouvent sur le terrain de foot de l’école. Une morosité ambiante que vient depuis peu pervertir fort à propos l’émission de radio libre d’Harry le crade. Étudiant tout comme eux, il leur offre un exutoire en osant tout ce qu’ils s’interdisent. Il enchaîne les insanités, éructe à qui mieux-mieux et se donne une image d’obsédé sexuel frustré. Le tout agrémenté de quelques plages musicales, histoire de faire guincher l’auditoire (au menu, The Beastie Boys voisinent avec Henry Rollins, qui lui-même côtoie les Pixies). L’émission se veut un défouloir, un espace de liberté, pas tant pour l’auditeur, qui demeure passif à de rares exceptions près, que pour son animateur toujours soucieux de se mettre en valeur sous couvert de lucidité à son endroit. Bien qu’Harry se décrive comme un type profondément seul, timide avec les filles et de manière générale pas très dégourdi, il ne peut masquer une forme d’autosatisfaction qui confine à la condescendance vis-à-vis de ses auditeurs. Comme le film nous l’apprend très tôt, Harry le crade – Mark Hunter dans le civil – n’est pas un enfant du cru. Ses parents et lui viennent de New York, se retrouvant dans ce bled paumé à la faveur des ambitions paternelles. Outre son côté adolescent en pleine crise qui nous explose à la figure lors de sa première scène en famille – et lors de laquelle on craint une vision caricaturale de la sphère familiale tant la scène sonne faux – il affirme sans ambages qu’il aurait préféré resté à New York. A l’aune de cette déclaration, son inadaptation à son nouvel environnement s’éclaire d’un jour nouveau. Ce n’est pas tant sa timidité qui l’empêche de s’ouvrir aux autres que le sentiment de supériorité qui l’anime, lui le citadin issu d’une mégalopole par opposition à ces provinciaux, pour rester poli. En somme, il s’estime au-dessus de la masse et ne consent à se rabaisser à son niveau que par le prisme d’une émission de radio qui lui permet de cracher sa haine de la société. A défaut d’être passionnante, cette entame surprend par le peu d’égard qu’elle a à l’encontre du personnage principal. Si l’identification peut fonctionner à plein sur le public cible, force est de reconnaître que Mark Hunter apparaît immédiatement insupportable. Pourvu de parents conciliants qui lui offrent une pleine liberté, il vit en outre dans une belle maison et dispose d’un équipement radiophonique dernier cri qui lui a été gracieusement offert pour à l’origine ne pas perdre le contact avec ses amis new-yorkais. Sa révolte est donc celle d’un petit con qui a tout ce dont pourrait rêver un adolescent pour s’épanouir mais dont lui ne saurait se contenter. Plutôt que de continuer à creuser ce sillon là, Allan Moyle nourrit d’autres desseins pour son héros. Il tient non seulement à faire d’Harry le crade/Mark Hunter le porte-étendard d’une jeunesse amorphe mais aussi le chevalier blanc défenseur de l’égalité des chances.

Pump up the Volume développe tout un discours autour de la pression parentale qui pousse l’enfant à l’excellence sans se soucier de son bien-être. Il en résulte une somme de non-dits et de renoncements chez les adolescents pour être conformes à l’image que leurs parents ont d’eux. Sauf qu’à force de reniements, certains finissent par craquer et n’envisagent comme seule voie de sortie valable que le suicide. En outre, s’ajoute à cette pression parentale les ambitions personnelles de la directrice du lycée qui pour améliorer le taux de réussite de ses élèves aux examens – et ainsi être mieux notée de ses supérieurs – n’hésite pas à exclure sous de fallacieux prétextes ceux dont les probabilités de réussite sont faibles. Le facteur humain dans tout ça ? Inexistant. Et c’est là qu’intervient Mark, lequel est étranger à la pression du résultat, ses parents désirant avant tout qu’il se sente bien dans son nouvel environnement. Du simple défouloir envisagé à l’origine, son émission radiophonique devient une tribune dans laquelle il se met en scène avec une bonne dose de populisme. Il sait flatter son auditoire et se le mettre dans la poche en quelques saillies, exhortant les adolescents à se révéler à eux-mêmes et de ne plus céder au diktat parental. Par ailleurs, il est plutôt amusant de le voir railler un conseiller d’orientation concernant des élèves dont il ne se soucie guère une fois son masque de Zorro radiophonique tombé. Il y a beaucoup d’inconséquence et de morgue dans son attitude, mais Allan Moyle s’échine à l’idéaliser. Par la grâce d’un cheminement scénaristique opportun placé sous le sceau de l’amour naissant, et qui ne craint pas les gros sabots dans sa dernière partie (la prof de lettres virée pour être intervenue dans une altercation entre le surveillant principal et un adolescent), l’émission de Mark devient de salut public permettant la chute des contrevenants sans éthique. Sa démarche pour le moins égotiste devient in fine le modèle à suivre. Alors qu’il est question durant tout le film d’émancipation adolescente, Pump up the Volume s’achève par une forme d’impasse. Certes, les adolescents du film ont su faire entendre leur voix mais pour cela, ils ont toujours besoin d’un modèle à suivre, auquel se conformer. Le final laisse entendre que leur salut viendra de la radio libre – en conformité avec les dernières volontés de Mark – vecteur idéal de leurs revendications et du déballage de leur mal-être. Ils en reconduisent servilement la teneur sans forcément en partager la posture, par pur mimétisme. On a fait mieux comme émancipation.

De ces années collège/lycée difficiles à appréhender, Allan Moyle tire un film un peu trop facile dans sa démonstration. Plutôt que de traiter les élèves au cas par cas, il les décrit comme une entité unie mue par un même besoin de révolte. Il défend le propos selon lequel les changements ne pourront provenir que de la jeunesse, pour peu que celle-ci se sorte de son apathie et ne craigne plus de s’affirmer. Un message louable quoique aussi convenu qu’angélique porté par la volonté de hisser Mark Hunter au rang de leader d’opinion, qui bien que centré sur lui-même ne se trompait pas de combat.