Nightwish – Bruce R. Cook

|

Nightwish. 1989.Origine : États-Unis

|

Quatre jeunes étudiants en parapsychologie travaillent sous la houlette d’un professeur un peu perché autour des rêves. À la faveur d’un protocole très précis, il les invite à se plonger dans leurs songes afin de les confronter à leur propre mort. Étape cruciale de ses recherches mais sur laquelle chacun achoppe. Pour parvenir à ses fins, il décide de tous les convoquer dans une maison abandonnée et isolée près d’une mine, lieu propice, selon lui, au bon déroulement de ses expériences. Sauf que sur place, les choses vont rapidement mal tournées, à commencer par lui. Comme pris de folie, il décide de séquestrer ses étudiants, non sans en violenter quelques-uns au passage. Morts de peur, les étudiants tentent de lui échapper mais commencent à souffrir d’hallucinations voire de crises de paranoïa aigues qui mettent à mal leur solidarité. Tout autour d’eux devient de plus en plus étrange et de plus en plus glauque à mesure que la journée avance. Sont-ils perdus dans un cauchemar où sont-ils victimes des expérimentations d’extraterrestres, comme l’avance avec assurance l’un des étudiants ? Une chose est sûre néanmoins, il leur faut se tirer de là, et le plus vite possible, sous peine de sombrer dans la folie.

Se rendre dans une salle de cinéma ne serait-ce pas accepter de rêver par procuration ? Pour peu que nous gardions les yeux ouverts, ce qui pour certains films tient de la gageure, le rituel de la salle obscure relève d’une forme de sommeil alternatif où seraient projetés sur un grand écran nos rêves les plus fous. Mais au-delà de cette vision métaphorique, le cinéma s’est pratiquement dès ses balbutiements intéressé à ces images mentales qui égayent nos nuits. De George Méliès à Federico Fellini en passant par Luis Buñuel ou, plus proche de nous, David Lynch, Michel Gondry et Apichatpong Weerasethakul, nombreux sont les réalisateurs à avoir tenté d’explorer les possibilités de ces réalités parallèles. Par cette notion de glissement progressif du réel s’instaure un jeu avec le spectateur, une forme de manipulation destinée à lui faire perdre tous ses repères et à l’emmener dans les zones brumeuses de l’inconscient humain où tout semble possible. Ce procédé, le cinéma fantastique l’a adopté et largement exploité à des fins souvent sensationnalistes. En somme, le sempiternel réveil du héros en mode « ouf, toutes les horreurs que j’ai traversées n’étaient en fait qu’un horrible cauchemar » et qu’un détail apparaissant subrepticement dans son quotidien remet in fine en cause sur l’air du « mais peut-être pas ». Les années 70 se concluent sur un bel exemple de cette utilisation dans Phantasm même si Don Coscarelli la justifie intelligemment au point de donner un sens profond à tout ce qui a précédé, ce qui n’est pas le cas de bon nombre de ses collègues. Durant la décennie suivante, le cinéma fantastique s’empare du rêve de manière plus frontale puisque invitant ouvertement le spectateur à s’y aventurer. Sortis la même année, Dreamscape et Les Griffes de la nuit partagent une thématique semblable, à savoir s’il est possible de tuer quelqu’un dans ses rêves. Seule l’approche diffère : plus scientifique dans le film de Joseph Ruben, plus horrifique dans celui de Wes Craven. Mais les deux posent la question de la manipulation et par extension de l’intrusion dans l’intimité la plus enfouie de l’être humain, son subconscient. Des deux films, c’est bien entendu celui de Wes Craven qui est resté dans les mémoires, notamment grâce à la présence de sa figure démoniaque, Freddy Krueger. Comme il faut bien vendre, ma bonne dame, le dos de la jaquette de Nightwish appuie la filiation avec Les Griffes de la nuit alors même qu’il se rapprocherait davantage de Dreamscape. Un artifice commercial qui ne manquera pas de désappointer les plus crédules après visionnage.

Bruce R. Cook se rêvait-il réalisateur ? Ou plus largement, ambitionnait-il de se faire durablement une place dans cette industrie hautement concurrentielle qu’est l’usine à rêves ? Nightwish est son deuxième, et à ce jour dernier, film. Sa carrière de réalisateur, il l’a démarrée (tiens, tiens) en 1984 avec la comédie policière The Census Taker que pas grand monde doit avoir vu. Une particularité à noter, il écrit ses scénarios. Ce qui n’est pas gage de qualité, loin s’en faut, mais tendrait à indiquer une réelle volonté de contrôle sur ce qu’il réalise. Il n’en apparaît pas moins comme un homme pressé puisque le prologue donne les principales clés de son récit. Nightwish démarre comme un film de morts-vivants avec Diana dans le rôle de la survivante qui tente de le rester. Tâche ardue s’il en est, à plus forte raison lorsque la demoiselle porte une robe de soirée et est chaussée de chaussures à talon haut. Elle a beau se démener comme une belle diablesse (dans le rôle, on retrouve Elizabeth Kaitan, une habituée des productions Charles Band : Necromancer, L’assault des Killer Bimbos), elle finit submergée et… se réveille. Tout cela n’était qu’un rêve, ou plutôt un cauchemar. Au professeur qui lui demande le sens de ce à quoi ils viennent d’assister, elle répond le plus simplement du monde et avec un sourire désarmant que les cannibales représentent sa plus grande phobie. Une phobie peu courante qui ne reviendra plus la hanter par la suite, remplacée par la plus commune peur des araignées. Dans cette séquence onirique inaugurale, Bruce R. Cook abuse des cadrages en biais, comme pour signifier que tout peut basculer à tout moment. Un parti pris de mise en scène qu’il ne réutilisera plus par la suite. Tout comme il ne sera plus question des écrans de contrôle par l’intermédiaire desquels les autres chercheurs peuvent suivre l’évolution du rêve en temps réel. Et pour cause puisque le réalisateur ambitionne de faire perdre tous ses repères au spectateur. Ce qui suit le prologue s’apparente presque à un autre film où l’on retrouve les mêmes personnages (à un près, le conducteur de la camionnette joué sans finesse par Brian Thompson) mais pour des recherches totalement différentes à base d’invocations d’esprits, pentagramme tracé au sol à l’appui. A partir de là, Nightwish semble vouloir emprunter les sentiers balisés du film de maison hantée avec ces étudiants visitant de fond en comble la demeure équipés de compteurs. Bruce R. Cook va même jusqu’à nous gratifier d’une apparition spectrale qui ne connaîtra pas de développement. Son film prend alors la forme d’un pot-pourri où tout se télescope (maison hantée, invocation démoniaque, possession, extraterrestres) et ouvert à tous les possibles. Plutôt que structurer son récit, Bruce R. Cook préfère partir dans tous les sens quitte à donner l’impression d’un beau bordel. Une manière de cacher la misère, permettant tout à trac de justifier le jeu approximatif des comédiens, l’apparition fortuite du micro du preneur de son à plusieurs reprises, ou cette scène pas piquée des vers où l’un des protagonistes demande à une vendeuse de fruits si elle a des pêches et que celle-ci lui répond par la négative alors que sur un panneau derrière eux est écrit « pêches » en majuscules. Bruce R. Cook n’en a cure, déroulant fièrement son récit avec la certitude de mettre tout le monde d’accord lors d’un épilogue sous forme de poupées gigognes.

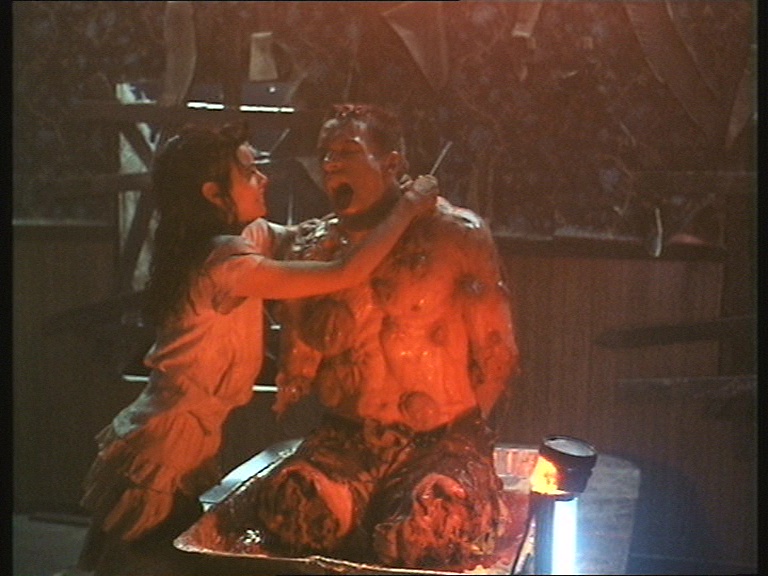

C’est bien beau de vouloir surprendre son public. Encore faut-il que le chemin pour y arriver revête un tant soit peu d’intérêt. Ou au moins que les personnages disposent d’un minimum d’épaisseur. Sur ce point, c’est peine perdue. Bruce R. Cook ne se donne même pas la peine de les caractériser outre-mesure. Les personnages masculins peuvent se résumer en un ou deux mots. Pêle-mêle, nous avons le lèche-bottes, le simplet, la brute, le savant fou, le lourd et le craintif. Du pain bénit pour les personnages féminins ? Même pas. Donna est le prototype de la belle blonde qui fait tourner les têtes. Particulièrement à l’aise avec son corps, elle ne se soucie guère du drap que Kim tend autour d’elle afin qu’elle puisse se changer à l’abri du regard de ces messieurs. Elle devise tranquillement avec le professeur, seins à l’air, comme si tout cela coulait de source. A vous donner envie de reprendre des études. On a connu Elizabeth Kaitan plus frileuse, notamment dans Vendredi 13, chapitre 7 : Un nouveau défi. Kim représente son exact contraire, brune et plus sur la retenue. Une attitude que les diverses émanations maléfiques vont mettre à mal. Ainsi révèle t-elle une forme d’attirance-fascination pour ce serpent spectral et fluorescent – symbole phallique s’il en est – qui la toise de sa langue fourchue. Plus tard, elle prendra carrément son pied dans les sous-sols de la bâtisse à grand renfort de caresses lascives. Concernant ses personnages féminins, Bruce R. Cook n’y va pas par quatre chemins. Il les érotise au maximum, conscient qu’il n’a pas grand chose d’autres dans sa besace pour maintenir le spectateur éveillé. Il y a bien le gore dont cette saisissante image d’un Brian Thompson cul-de-jatte et au corps recouvert de pustules (excellent travail de la KNB, Robert Kurtzman, Greg Nicotero et Howard Berger se faisant alors une place dans le métier) mais ces séquences participent du bordel ambiant. Elles interviennent sans autre raison que celle de faire sensation et sont évacuées aussi sec, les personnages passant rapidement à autre chose. Puisque tout devient possible (le premier mort de la bande réapparait bien vivant en débitant des théories de complots extraterrestres, Donna se retrouve la tête prise dans une boîte transparente remplie de mygales avant que celle-ci ne disparaisse aussi vite qu’elle était apparue), rien n’a plus d’importance. Ce qui n’empêche en rien Bruce R. Cook de prolonger le calvaire. Il semble avoir mis un point d’honneur à faire durer son film une heure et demi et s’y tient. Les protagonistes errent donc longuement dans les arcanes de la baraque, se battent, perdent connaissance, tuent, s’enfuient. Et tout cela à de nombreuses reprises. Bref, ils ne ménagent pas leurs efforts mais se fatiguent pour rien puisque tout est déjà joué d’avance.

Quand le spectacle est d’aussi piètre qualité, des épilogues dans la veine de celui de Nightwish passent encore plus mal. Bruce R. Cook se paie notre fiole avec aplomb, pensant sans doute avoir réussi son coup. Or pour le spectateur aguerri, la seule évocation de l’étude des rêves en amorce du récit lui aura d’ores et déjà mis la puce à l’oreille quant à la probable finalité de l’histoire. Pour les autres, la pauvreté de l’intrigue et ses incohérences à répétition, jusque dans le comportement de certains personnages, auront eu raison de sa patience depuis longtemps. Mais on ne se moque pas ainsi impunément du public. Bruce R. Cook l’aura appris à ses dépens puisque plus jamais il ne réalisera, ni n’écrira de film.