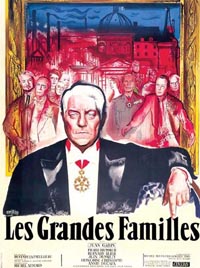

Les Grandes familles – Denys de La Patellière

|

Les Grandes familles. 1958Origine : France

|

La famille Schoudler est un pilier de la République française. Ses membres se retrouvent dans de nombreuses institutions, et connaissent également le succès dans le secteur privé. A la tête de cette famille, le financier Noël Schoudler, patron d’une entreprise de sucre, d’un grand quotidien national et vice-président du FMI. A son retour de New York, il découvre entre autres remous familiaux que son fils François (Jean Desailly) a de sa propre initiative entrepris certains changements pour le journal qu’il lui a confié. Noël ne l’accepte pas, et devant les critiques formulées dans son dos par François, il finit par l’écarter de son poste. Ce dernier trouve refuge auprès de son oncle Lucien Maublanc (Pierre Brasseur), riche spéculateur en bisbille avec Noël, avec lequel il pense établir un projet concurrent. Mais Noël avait anticipé le coup, et orchestre une subtile manigance pour donner une bonne leçon à son polytechnicien de fils.

Alors que la Nouvelle Vague s’apprête à déferler sur la France, Denys de la Patellière continue comme son nom l’indique à faire dans le conservatisme le plus décalé vis à vis de la bande venue des Cahiers du cinéma. Une adaptation du premier tome du cycle « La Fin des hommes » de Maurice Druon, prix Goncourt 1948, avec un Jean Gabin ayant définitivement remis le pied à l’étrier après sa compréhensible perte de vitesse d’immédiate après-guerre. Un film en noir et blanc très littéraire, sans artifice aucun, à la mise en scène effacée et dominé autant par Gabin que par les dialogues de Michel Audiard, qui ajoute l’aspect très cassant de ses répliques au charisme d’un acteur se plaisant alors à incarner des hommes d’autorité. Et il y excelle, le bougre, son Noël Schoudler étant à son niveau ce que Vito Corleone est à la mafia. Une comparaison qui peut paraître incongrue, voire déplacée, mais qui trouve son sens dans la vision donnée par Les Grandes familles aux puissantes dynasties de la République, dominée par un chef dont l’emprise s’étend à tous les milieux. Qu’ils soient médecins, militaires, hommes d’affaires ou même artistes (le film s’ouvre sur l’enterrement du poète de la famille, détenteur d’un siège à l’Académie française), tous les membres de la tribu Schoudler viennent rendre visite à ce patriarche capable de les soutenir autant que de les écraser. Noël est un homme d’un froid pragmatisme, extrêmement intelligent, et dont l’expérience compte autant que ses relations en haut lieu. C’est là une grande qualité du film : il n’y a pas à proprement parler de corruption entre le secteur public et le secteur privé. Rien n’est illégal. Mais nous en sommes vraiment à la limite, ce qui permet -surtout lorsque l’on a préalablement l’esprit tourné ainsi- de se poser la question de l’indépendance du pouvoir. Schoudler ne joue pas avec les lois, mais en revanche il joue avec la moralité d’une République basée sur l’enrichissement personnel, avec ce que cela suppose de complaisance. Lorsqu’une famille est devenue suffisamment puissante pour envoyer tous ses représentants dans diverses institutions (tel le médecin, bombardé académicien grâce à l’appui de Noël), et contribuer à les y maintenir (le vieux général, dont la mise à la retraite est remise en question toujours après quelques mots de Noël) peut-on encore affirmer que la politique est là pour réguler la société ? N’est elle pas plutôt au service des oligarchies qui en construisent les piliers ? Sans aller jusque là, auquel cas on pourrait bel et bien parler de corruption, disons que cette « entente cordiale » a de quoi gêner. Les mondanités, les échangent d’amabilité et de menus services, qu’ils se déroulent sous les ors de la républiques ou dans les salons privés ne peuvent que choquer par le non-dit qui y règne. Il y a bien collusion d’intérêts, et il s’agit d’un monde duquel le simple spectateur se sentira définitivement exclus, puisque jamais il n’est question des intérêts populaires. Le tout en totale légalité. Telle est la morale d’une République appartenant à la classe bourgeoise. Ne nous méprenons pas : Les Grandes familles n’est certainement pas un film communiste. Mais c’est incontestablement un film de progrès, basé sur le roman d’un gaulliste bon teint désireux d’en finir définitivement avec les affaires de la troisième République et désireux de rétablir un pouvoir politique fort alors que la quatrième République privée des deux grands composantes de la résistance -gaullistes et communistes- venait de s’achever dans une voie de garage. C’est aussi une très bonne occasion de se rappeler qu’à notre époque il subsiste encore pas mal de dynasties puissantes dont les collusions avec le pouvoir ne sont plus à prouver.

C’est enfin l’occasion de voir les effets d’un telle puissance au sein même de la famille incriminée, ce qui là encore nous évoque les remous de nos dynasties actuelles, revenues aux avants-postes et parfois déchirées par des conflits tenant plus de la soif de pouvoir -financier avant tout- que du simple ego. Les générations sont déchirées, les lèches bottes affluent, les petits scandales de mœurs sont étouffés. A force de grandir dans le sillage d’un homme comme Noël Schoudler, l’ambition finit par monter à la tête, et certains se voient déjà califes à la place du calife, sous des prétextes divers. C’est le cas de François Schoudler, qui prend sur lui de modifier le journal que son père lui a confié, jugeant que le vieux n’est plus à la page et que le besoin de modernité se fait sentir. Lorsqu’il se retrouve évincé, il cherche alors à « assassiner le père » en montant un quotidien concurrent avec l’aide de l’oncle Maublanc, lui-même avide de revanche depuis que Noël lui a refusé de faire la publicité d’une jeune artiste que Maublanc aurait bien voulu s’envoyer. Ces deux « dissidents » ont des objectifs différents : le premier cherche avant tout à prouver sa valeur, tandis que le second n’est motivé que par la volonté de nuire à Noël. Si tant est qu’il est possible d’en éprouver pour un tel parvenu, le premier inspire la pitié en ne comprenant pas grand chose au monde complexe des affaires. C’est un naïf. Le second ne l’est pas du tout : il anticipe le moindre mouvement de Noël et engage avec lui une sorte de défi intellectuel dont le vainqueur sera celui qui aura su éviter le piège tendu par l’adversaire. Au gré de ces mouvements, François se retrouve ainsi coincé et manipulé par les deux… L’esprit de famille s’en retrouve extrêmement perverti, essentiellement du côté de Noël, qui au lieu d’écraser purement et simplement son adversaire utilise la position compromise de son fils pour rajouter au triomphe une forme particulière de leçon paternelle. Ne doutons pas que cela part d’une bonne intention : il veut signifier ainsi à son fils qu’il n’est pas prêt à gérer les affaires de la famille. Mais en le laissant ainsi plonger, il ne songe nullement à son amour propre. Tout se règle par les affaires, et l’affection parentale tout comme les remontrances ne s’expriment que par la fidélité dans ce milieu, comme l’a intelligemment compris le bras droit de Noël, lui aussi un temps remis en question. Aussi fort sera l’affront, aussi dure sera la leçon, voire la sanction. Cette nature viciée des relations est le contrecoup d’une organisation familiale épousant la structure d’une entreprise à la tête de laquelle figure un patriarche / PDG au pouvoir démesuré, et qui en fin de compte n’aura jamais été mis en grand danger. Ce qui rend ses manigances d’autant moins humaines. L’humanité de Noël, elle existe pourtant, mais uniquement lorsqu’elle sort du cadre des affaires : soit pour les morts, soit pour les enfants en bas âges. Le reste n’est qu’une meute dont il est le chef, fonctionnant sur le principe de la carotte et du bâton. L’homme n’est pas mauvais en lui-même, mais le système qu’il a érigé en a fait une figure sombre, omnipotente et émotionnellement privée de repères. Là réside sa faille, que son pouvoir ne saurait combler.

Quoi qu’aient pu en penser les représentants agités de la Nouvelle Vague, qui ont cela dit eux aussi leurs mérites, le cinéma populaire à l’ancienne ne devait pas forcément être réduit à son classicisme et à son manque d’initiative dans le médium cinématographique. Malheureusement, c’est encore l’image qu’il se traîne auprès du grand public, à quelques exceptions près. Le statisme et l’académisme d’un film comme Les Grandes familles ne l’empêche en rien d’être un film à la vision pertinente et résolument moderne, son réalisateur ne faisant que s’effacer pour mieux laisser transparaître un constat. C’est de la littérature plus que du cinéma, certes (encore qu’entre la prestance de Gabin et l’acidité des répliques d’Audiard, on ne peut pas dire que le film manque de tonus), mais il ne faudrait pas se focaliser sur cette austérité.