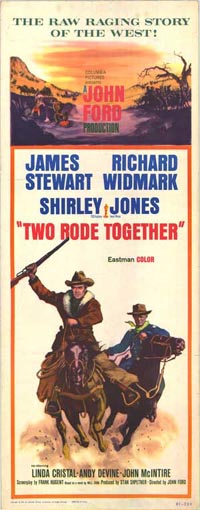

Les Deux cavaliers – John Ford

|

Two rode together. 1961Origine : Etats-Unis

|

Le lieutenant Jim Gary arrive avec sa garnison dans la petite ville de Tascosa. Le but de sa visite est de rencontrer le sherif Guthrie McCabe afin de lui proposer une mission délicate, voire périlleuse. Ce serait de l’accompagner en territoire indien afin de négocier avec les commanches la libération des blancs capturés ces dix dernières années et retenus prisonniers dans leur camp. Mc Cabe tout d’abord réfractaire se voit quelque peu obligé. C’est quasiment sous la contrainte qu’il accepte ladite mission. Selon lui, on s’engage là dans un processus délicat, et il ne pense pas forcément à la libération en elle-même, mais à la réinsertion de ces gens trop longtemps captifs. La suite des évènements aura tendance à lui donner raison. Après s’être faits capturer par la tribu commanche visée, ils parviennent à faire croire à leur chef qu’ils sont là uniquement à des fins de négoce. Introduits dès lors dans le camp, ils s’aperçoivent que seuls quatre autrefois des leurs ont survécu. Le temps est aux tractations et ils obtiennent tant bien que mal la libération de deux d’entre eux. Elena, qui jadis fut l’épouse d’un officier de l’armée américaine avant de devenir la squaw d’un guerrier commanche, et Running Wolf, enlevé très jeune et qui se croit indien. Si Guthrie McCabe ne se faisait que peu d’illusions, en revanche, Jim Gary s’apercevra assez vite que les choses ne sont pas aussi simples. Les habitants, exceptée la mère du jeune indien qui reconnaît de manière sûre son fils, voient les choses d’un mauvais œil. Ne sont-ce pas là simplement des sauvages à combattre que l’on a ramené ? Les évènements vont petit à petit tourner au drame et iront même jusqu’au lynchage. Et John Ford de se faire plus désabusé que jamais…

Difficile à cet énoncé de ne pas penser à la magnifique Prisonnière du désert, tournée par Ford cinq ans plus tôt et qu’on ne présente plus tant sa renommée de grand classique n’est plus à faire. Si le film avec John Wayne était empreint d’un fort lyrisme aux accents tourmentés sur l’identité et la nature de l’être humain, Les Deux cavaliers pourrait bien en être le pendant désabusé, renvoyant dos à dos les américains et les indiens à leurs préjugés. A sa manière on pourrait presque dire qu’il devance de dix ans le nihilisme sauvage du Aldrich de Fureur apache, disséquant de manière assez réaliste les mœurs des deux parties pour accoucher d’un constat clairvoyant, amer et pessimiste. Il n’y a en 1961 déjà plus de place pour l’idéalisme semble nous dire Ford, ici désenchanté. Il n’y a qu’à regarder son personnage principal en la personne du shérif qui n’a plus rien à voir avec le Wyatt Earp de La Poursuite infernale, campé par un Henry Fonda mû par la volonté de faire le bien. Non ici, James Stewart campe un être cupide, motivé uniquement par l’appât du gain et n’exerce cette profession non pas par vocation mais pour la simple raison qu’il touche un pourcentage sur tout ce qui se passe dans la bourgade de Tascosa. L’homme n’est pourtant pas plus cynique qu’un autre, mais il est réaliste et a laissé depuis longtemps son idéalisme et sa générosité pour s’adapter à une société en pleine mutation libérale, ce que n’a pas su faire le lieutenant Gary (Richard Widmark), toujours en déplacement, être nomade à sa manière, et encore tourné vers le passé, n’ayant pas encore pris conscience comme il faut des évolutions en cours. McCabe ira lui, jusqu’à demander mille dollars par prisonnier ramené, et c’est à cette seule condition qu’il se rendra dans le camps indien, tandis que Gary y va par conviction. Et pourtant, c’est le scepticisme de McCabe qui à sa manière s’imposera, car très vite, les villageois ne verront pas d’un bon œil le retour d’anciens de leur propre communauté. On trouvait déjà ces préjugés presque concentrés en un seul personnage dans La Prisonnière du désert, celui de Ethan Edwards (John Wayne), être aigri et raciste, considérant impossible une telle réinsertion et dans un même temps, sa propre race éduquée ailleurs, comme impure. Dans Les Deux cavaliers, John Ford s’efforce de démonter les mécanismes d’un tel racisme, montrant une société de plus en plus individualiste et au sein de laquelle le mélange de culture ne peut plus se faire. Les guerres ont laissé place à l’aigreur, et les stigmates sont toujours des plaies vives qu’on préfère occulter pour rester dans sa petite vie sans histoire. Pour cela, on préfère continuer de voir l’indien comme l’ennemi, le sauvage à combattre sinon tout du moins à éviter. Le retour des deux êtres jugés ‘impurs’ ou métissés fait peur, car il rappelle aux mauvais souvenirs, si bien qu’on aurait aimé qu’ils restassent enfouis. Et puis la nature humaine est ainsi faite, peu amène à accepter la différence, et John Ford d’épouser le parti pris du sherif McCabe qui finalement n’est pas dupe, et voit arriver les problèmes dans la ville qu’il gère, se faisant ainsi rétribuer d’avance pour le désordre à venir.

Finalement on assiste ici un peu à ce que le réalisateur avait fait avec son Tobacco Road qui n’était qu’une autre vision sur un même postulat, que ses Raisins de la colère, mais en version réaliste et sans issue. Le pauvre y était renvoyé à ses propres responsabilités et comme si Ford n’avait pas tout dit dans son adaptation du roman de Steinbeck, il venait livrer ensuite un complément (qu’on pourrait estampiller de droite alors que Les Raisins de la colère était de gauche) avec son anti-héros paresseux au possible qui ne pouvait que s’en prendre finalement qu’à lui-même quant à sa condition. Avec Two Rode Together, John Ford vient également donner complément en offrant ce qui ressemble à une variation sur un même thème, celui des chocs de cultures et l’impossibilité à se mélanger. Constat qu’on pourra trouver amer et pessimiste, ou simplement réaliste selon où l’on se placera. Quoiqu’il en soit, c’est tout un idéalisme, et donc tout un manichéisme qui tombe à terre puisque si la haine des villageois se trouvera légitimée par le meurtre engendré sur sa propre mère par Running Wolf, ailleurs Ford fera comprendre qu’ils sont aussi les responsables à la base, et dans la bouche de McCabe sortiront en substance, ces mots : « J’ai vu les commanches traiter les femmes de manière abjecte, mais jamais autant que vous ! « . De même, ils sont également montrés du doigt comme ayant participé autrefois aux guerres indiennes, mais tentant maintenant dans un nouveau monde en pleine construction, d’échapper à leur passé, comme ne voulant plus l’assumer.

Magistralement joué par James Stewart et Richard Widmark, Les Deux cavaliers est un film qui souffrira forcément de la comparaison avec La Prisonnière du désert, car il n’en possède ni le lyrisme, ni la beauté visuelle. Si celle-ci contenait des signes avant-coureurs de désenchantement, Two Rode Together n’offre alors plus d’échappatoire, et c’est à un solide et amer constat auquel le réalisateur se livre ici. Solide, comme sa mise en scène à la fluidité apaisée, et comme la peinture sans concession mais pourtant remplie d’humour d’un groupe de villageois partagés parfois entre espoir, désillusion ou simple désir de vengeance. C’est un film sans temps mort et sans chichi, épuré comme son discours qui ne moralise rien, mais se contente de montrer tout en feignant de rester en retrait. Les Deux cavaliers est le chaînon manquant entre le classique de 1956 et ses Cheyennes à venir, œuvre une fois de plus complémentaire, comme si John Ford aimait à revenir sur un sujet sur lequel il considérait ne pas avoir tout dit, pour à la fois venir étayer son propos, le contredire aussi, en montrant d’autres facette du problème soulevé. Difficile dès lors de se ranger du côté des détracteurs de l’auteur, ne voyant en lui que nationalisme et paternalisme, fresques épiques à tendance patriotique battant uniquement au son du clairon. Il s’agit d’un homme aimant à disséquer l’histoire et ses travers, qui peut tout aussi bien montrer la violence dont étaient capables les indiens, autant que celle des américains et des injustices que ceux-ci leur ont fait subir. C’est aussi, quoiqu’on en dise, un formidable portraitiste, et cela se vérifie à nouveau avec ses personnages principaux en demi-teintes, ni bons ni mauvais, accomplissant ce pourquoi ils pensent être faits, avec à l’arrivée parfois, une prise de conscience comme celle de John Wayne dans La Prisonnière du désert. Pas de doute, ce Ford là, est beaucoup plus moderne qu’on ne pourrait le croire de prime abord. Et ce n’est pas le seul au sein de sa riche œuvre. Un très beau film, à la violence parfois crue et surprenante, comme cette scène de lynchage qui ira jusqu’à son terme…