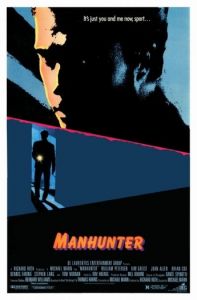

Le Sixième sens – Michael Mann

|

Manhunter. 1986.Origine : États-Unis

|

Retraité du FBI après avoir vu la mort en face au moment de confondre le docteur Hannibal Lecktor, Will Graham coule désormais des jours paisibles avec femme et enfant dans sa villa en bord de mer. Quand son ami Jack Crawford le sollicite à titre de consultant pour une nouvelle affaire impliquant le massacre de familles entières, il n’hésite pas longtemps avant de reprendre du service. Comme à son habitude, il tente de pénétrer la psyché du tueur pour pouvoir mieux le comprendre et l’identifier. Seulement l’ennemi est retors et les réflexes de l’enquêteur encore ankylosés. Pour mieux se remettre dans le bain, il décide de se confronter une nouvelle fois à Lektor en allant lui rendre visite dans sa cellule. Un jeu particulièrement dangereux, surtout lorsque le criminel incarcéré entre en contact avec le tueur en activité. Will Graham devient une cible, au même titre que sa famille qu’il s’empresse de mettre à l’abri. Des contretemps qui ne le détourne pas de son objectif : mettre « la dent vicelarde » hors d’état de nuire. Et il a jusqu’à la prochaine pleine lune pour y parvenir.

Pour ceux qui en doutaient encore, la remise du prestigieux prix Lumière en octobre dernier est venu en apporter la confirmation : Michael Mann compte désormais parmi les plus grands réalisateurs en activité. Une place qu’il a obtenue de haute lutte après des années de labeur, et surtout des années de déconvenues. Après un premier téléfilm remarqué, à tel point qu’il sortira dans quelques salles de cinéma (Comme un homme libre), il démarre véritablement sa carrière avec Le Solitaire construit autour d’un cambrioleur d’exception qui accepte le casse de trop. De ce synopsis pour le moins éculé, il tire un magnifique et touchant portrait d’un homme au croisement de son existence et démontre un talent certain pour filmer la nuit. Il enchaîne avec La Forteresse noire, un ambitieux projet dont le tournage vire au cauchemar. L’échec monumental du film s’inscrit dans la continuité du chaos de sa conception. L’homme est touché mais pas coulé, notamment grâce à Dino De Laurentiis qui l’engage pour adapter et réaliser le best seller Dragon rouge de Thomas Harris, paru en 1981. En dépit de cette confiance, Michael Mann décide de faire un pas de côté en revenant travailler pour le petit écran. Il obtient le poste de producteur exécutif ainsi que le contrôle de l’aspect créatif de la nouvelle série créée par Anthony Yerkovich, Deux flics à Miami. Une série pensée à l’aune de l’explosion de la chaîne MTV et qui a su parfaitement marier la musique aux images dans un environnement particulièrement coloré. Michael Mann trouve dans cette série le parfait laboratoire à ses aspirations du moment. Le Sixième sens en constitue son prolongement, à la fois sur le plan esthétique et sur le plan thématique. Si à l’inverse des inspecteurs Sonny Crockett et Ricardo Tubbs, Will Graham agit toujours sous sa propre identité, il partage avec eux cette immersion au milieu de ceux sur qui il enquête. Sauf que chez lui, cela se limite à l’aspect psychologique.

A sa manière, Le Sixième sens marque une date dans le polar américain. Pas tant par son style visuel que par l’emploi inédit d’une figure qui allait par la suite faire florés sur petits et grands écrans, le profiler. Personnage au statut particulier, il exerce un rôle de consultant qui apporte son expertise aux personnes chargées de l’enquête. Il s’agit moins d’un homme d’action que de réflexion en charge de dresser le profil psychologique du tueur. Il doit donc dans les faits se tenir en retrait et laisser le sale boulot aux policiers de terrain. Sauf que pour exercer son « art », Will Graham a justement besoin de se confronter au terrain, d’arpenter la scène du crime. Ce qui lui demande de se mettre dans un état d’abandon afin d’être le plus réceptif possible à la psyché du tueur. Il lui faut marcher dans ses pas, arpentant seul la demeure de la famille Leeds encore maculée des exactions de l’assassin. Cette scène illustre les partis pris de Michael Mann. Il l’assume dans sa durée, suivant pas à pas Will Graham dans ses découvertes et réflexions sans céder à l’irruption de flashbacks traumatiques des meurtres. Nous ne verrons rien d’autre des crimes que leurs résultats. Tout comme il prend soin de nous dévoiler « la dent vicelarde » (ou « la petite souris », c’est selon) qu’au bout de 50 minutes. Cela va dans le sens des tâtonnements de Will Graham qui avoue à Jack Crawford ne pas être encore en pleine mesure d’accomplir sa tâche. Pour retrouver ses réflexes et son intuition, il doit en quelque sorte passer de l’autre côté du miroir. Un passage qui nécessite un intermédiaire, quelqu’un qui puisse lui fournir le déclic nécessaire. En guise de Charon, il se tourne vers Hannibal Lecktor, le tueur sanguinaire qu’il a contribué à arrêter mais contre lequel il a bien failli perdre la vie. De cette confrontation longtemps repoussée découlent des échanges lourds en sous-entendus, un affrontement psychologique qui tend à inverser le rapport de force. Le « chasseur » n’est alors plus forcément celui qu’on croit. En lui rendant visite, Will accepte en quelque sorte d’être sous sa menace. Il joue un jeu dangereux prompt à mettre sa famille et lui en péril. C’est comme si il avait besoin de cette épée de Damoclés au-dessus de sa tête pour s’assurer de mener cette enquête à son terme. Dans le roman, Thomas Harris allait au bout de cette logique en amenant Francis Dolarhyde à s’attaquer volontairement à Will Graham et sa famille. Michael Mann choisit une toute autre voie. Si la famille reste présente, elle sert surtout d’ancrage au profiler. Pour ne pas devenir fou à force de passer ses journées à éplucher des photographies et des films vidéos de gens assassinés, les appels téléphoniques qu’il passe à sa femme sont autant de bouées pour l’aider à garder la tête hors de l’eau. Will Graham avance dans un équilibre instable entre ombre et lumière, risquant la bascule à tout moment.

Se plonger dans la psyché d’un tueur n’est pas sans risque. Et si Will Graham peut parfois sembler insensible aux horreurs qu’il côtoie (les photos des victimes étalées nonchalamment sur le plateau de son siège d’avion qui font hurler une petite fille après qu’elle les ait aperçues), il bouillonne à l’intérieur. Son acte de bravoure final relève de ce trop-plein qu’il a besoin d’expulser. Trop de meurtres, trop de violence. Il est prêt à tout pour arrêter ça, jusqu’à risquer sa vie alors qu’il avait promis à sa femme de rester à l’écart. Un geste chevaleresque qui n’est pas sans ambiguïté. Il y a un côté quitte ou double qui s’en dégage, comme si il s’était enfoncé trop loin dans la noirceur et qu’il lui fallait en finir, d’une manière ou d’une autre. Michael Mann orchestre cet affrontement aussi bref que violent comme un opéra rock sur fond du morceau In-A-Gadda-Da-Vida du groupe Iron Butterfly. Avec en point d’orgue ce moment où Will Graham passe à travers la baie vitrée pour se retrouver dans les bras du tueur. Une manière fracassante pour le profiler de s’immiscer dans la sphère d’intimité de Francis Dolarhyde… et de s’en faire éjecter aussitôt. Le Sixième sens joue beaucoup sur le regard et la manière dont les personnages perçoivent leur environnement. Will Graham tire ses conclusions des photos et images qu’il regarde et analyse en boucle en tentant de se mettre à la place du tueur. Mal dans sa peau, Francis Dolarhyde éprouve quant à lui le besoin de se voir à travers les yeux de ses victimes (les éclats de miroir qu’il place dans leurs yeux) dans une mise en scène macabre. D’en faire les témoins d’une transformation qu’il pressent imminente. La figure du Dragon rouge ayant alors moins à voir avec le tableau de William Blake qui s’y rattache que l’évocation du désir de puissance que cela éveille en lui. En un sens, Francis se rêve en surhomme. Comme tout tueur, il s’arroge le droit de vie et de mort sur autrui. Et ce final paroxystique en donne une parfaite illustration, Will Graham n’étant alors entre ses mains plus qu’une poupée de chiffon dont il se débarrasse sans effort. Sans occulter les détails triviaux (une voiture de police finit dans le fossé lors de l’approche discrète de la maison de Dolarhyde par les forces de l’ordre), Michael Mann emmène son film à la lisière du fantastique, comme une réminiscence de La Forteresse noire. Le trauma du réalisateur percute celui de son personnage dont le combat contre le Mal lui vaut de nouveaux stigmates et la promesse de devoir s’astreindre à un nouveau processus de reconstruction.

Tout en restant fidèle à l’esprit du roman, Michael Mann parvient à s’approprier suffisamment cette commande pour aboutir à un résultat éminemment personnel. Néanmoins, à en juger par le director’s cut – de mauvais qualité – qui circule désormais, cette version ne le satisfaisait pas pleinement. Pour marginales qu’elles soient, les modifications apportées (essentiellement des plans en plus de scènes déjà existantes dans la première version) paraissent vaines. Voire redondantes lorsque Will, le visage marqué et tuméfié à l’issue de sa confrontation avec Francis Dolarhyde, se rend chez ceux qui étaient appelés à être ses prochaines victimes, vérifier que tout aille bien. Cela lui confère une image d’ange gardien qui sied mal au film et nous prive de cette scène autrement plus belle par sa simplicité du profiler épuisé, s’extrayant du tumulte ambiant pour s’effondrer sur la plage. Passé inaperçu à sa sortie, Le Sixième sens a bénéficié des offices du temps qui a joué pour lui au point d’en être devenu, si ce n’est un petit classique, au moins une oeuvre phare de la carrière de Michael Mann.