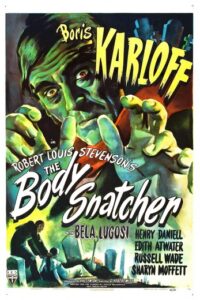

Le Récupérateur de cadavres – Robert Wise

|

The Body Snatcher. 1945Origine : États-Unis

|

Consultation de la dernière chance pour la pauvre petite Giorgina, clouée dans un fauteuil depuis un accident de carriole et dont la paralysie complète est la seule perspective d’avenir. Son sauveur potentiel est le docteur MacFarlane, directeur d’une école de médecine spécialisée en anatomie, assisté par son étudiant Donald Fettes. S’il ne tarde pas à découvrir les raisons du handicap, le rude docteur refuse pourtant vigoureusement de tenter l’opération au motif que celle-ci n’a encore jamais été tentée et que lui-même n’est pas un praticien mais bien un enseignant. Opérer serait non seulement risqué mais pourrait en cas de succès lui attirer une foule de patients en attente de miracles… Une excuse qui apparaît fallacieuse aux yeux de Mme Marsh, la mère de Giorgina, mais également à ceux de Donald Fettes, l’étudiant et l’assistant du Dr. MacFarlane. L’insistance de ceux-ci ne portent guère… En revanche, celle du sinistre cocher John Gray a bien plus d’effet. C’est que John Gray semble avoir une influence terrible sur le docteur, qui pour pouvoir mener à bien ses cours d’anatomie n’a d’autres choix que de faire appel à ses services pour se procurer des cadavres frais à disséquer. Une relation qui a commencé il y a bien longtemps, et comporte bien des secrets…

Dominatrice au début des années 30 en matière de cinéma horrifique, la Universal a vite perdu de sa superbe. A la fin de la décennie et au cours de la suivante, effrayée par les scandales et la censure qui ont marqué certains de ses films, la major hollywoodienne a revu ses ambitions à la baisse et se contente désormais d’exploiter ses monstres emblématiques dans des franchises virant à la gaudriole. C’est ce qui au milieu des années 40 a poussé Boris Karloff a quitter le studio qui lui a offert le rôle de sa vie, celui de la créature de Frankenstein, pour accepter un deal de trois films proposé par Val Lewton, le patron de la RKO. L’Ile des Morts, Le Récupérateur de cadavres et Bedlam sont les fruits de cette association. Un sans-faute qui permit à la RKO d’occuper brièvement le devant de la scène (grâce aussi aux films de Jacques Tourneur) et à Boris Karloff de se maintenir comme une star de l’épouvante à l’inverse de Bela Lugosi, déjà déclinant, réduit à jouer les seconds couteaux ou à cabotiner dans la Poverty Row (ce qui ne l’en rend pas moins éminemment sympathique, pour peu que les rôles qu’il revêt soient adaptés à son jeu théâtral). Cette divergence de destinée pour les deux stars de la Universal de l’âge d’or trouve sa conclusion dans Le Récupérateur de cadavres, dernier des films dans lesquels ils furent réunis au casting. Bela Lugosi y incarne un domestique quelque peu abruti, tandis que Karloff y démontre l’étendu de son talent. Éloquent. Car il faut bien dire ce qui est : si Lugosi cabotine (on ne lui en demandait pas plus), Karloff trouve dans le personnage de John Gray un rôle parfait, brillamment écrit et non moins brillamment interprété, digne de la richesse qu’il sut conférer à sa créature de Frankenstein sous la houlette de James Whale. Il faut dire qu’il officie ici sous celle d’un autre réalisateur dont le nom est aujourd’hui reconnu, mais qui était alors encore un sombre inconnu : Robert Wise. Homme de Val Lewton, le futur réalisateur du Jour où la Terre s’arrêta, de West Side Story, de La Mélodie du bonheur, de Star Trek et (surtout ?) de La Maison du diable, qui officiait à l’origine comme monteur (par exemple sur Citizen Kane et sur La Splendeur des Amberson d’Orson Welles), débutait dans le métier de réalisateur. Il s’était fait la main en remplaçant Gunther von Fritsch pour La Malédiction des hommes-chats et en réalisant une adaptation de Maupassant, Mademoiselle Fifi (unissant en un même film deux écrits de l’écrivain normand). Promis à un brillant avenir, soutenu par le talentueux Lewton qui co-rédigea également le scénario (adapté de la nouvelle Le Voleur de cadavres de Robert Louis Stevenson), Wise se retrouva donc en position idéale pour livrer un film qui, coincé entre les classiques de la Universal et ceux de la Hammer, demeure un peu sous-estimé.

Il faut dire que Le Récupérateur de cadavres fait partie de ces films sortis dans cette brève période pendant laquelle l’horreur était en attente d’un renouvellement. La société occidentale de l’immédiate après-guerre demeurait pleine d’incertitude, et l’épouvante -genre populaire par excellence- était elle aussi dans l’expectative. N’allons pas dire l’inverse sous prétexte que le film est splendide : l’œuvre de Wise ressemble beaucoup à ce qui se faisait avant-guerre. La présence conjointe de Karloff et de Lugosi en est la preuve la plus évidente, surtout en noir et blanc, mais pas forcément la plus révélatrice. En revanche, le fait de se concentrer sur un scientifique en marge et sur les méthodes douteuses qu’il emploie pour faire progresser sa science évoque bien évidemment la myriade de savants qui ont trusté les écrans dans la lignée de Victor Frankenstein (et dont Bela Lugosi, après avoir été celle de Dracula, a été l’incarnation parfaite… dans la Poverty Row). Toutefois, l’originalité ici repose moins sur le sujet traité que sur ce que le réalisateur et ses scénaristes ont à en dire. Loin de se pencher sur les dangers de la science en elle-même comme le faisaient les films des années 30 (et comme le feront ceux des années 50 en s’adaptant à l’âge de l’atome), Wise s’attarde plutôt sur les a-côtés du progrès sans ne jamais remettre celui-ci en cause. Bien au contraire, il épouse les bienfaits de ce qu’il peut procurer au niveau de la médecine, avec l’histoire de cette petite Georgina dont les maux sont connus mais ne pourront être opérables qu’en en sachant plus sur l’anatomie humaine. Or, le tort du Dr. MacFarlane, le seul qui pourrait l’opérer, n’est pas de se prendre pour Dieu, mais à l’inverse de se savoir trop ignorant en certaines matières pour pouvoir mener à bien la tâche qu’on voudrait lui assigner. Sa rudesse et ses fausses excuses apparaissent donc moins comme des preuves d’inhumanité que comme des façons d’éloigner les familles en détresse. Quant à Donald Fettes, son jeune assistant, il diffère essentiellement de son mentor en terme d’expérience. Pur idéaliste, il considère que le rôle d’un médecin, fut-il enseignant, est de porter secours aux appels de détresse. Mais, à l’instar du grand public, il peine à imaginer les obstacles qui pèsent sur la science en cette première moitié du XIXe siècle. C’est là que le film diffère grandement des productions Universal : plutôt que d’illustrer un mythe (avec les éventuelles portées philosophiques qui vont avec), il s’enracine dans une réalité historique.

La créature de Frankenstein, Dracula, le loup-garou, la momie, le fantôme de l’opéra, tous ont pour point commun d’être issus de légendes. Parfois tirées d’une certaine historicité (Dracula en tête), mais en aucun cas l’un d’entre eux ne peut être rapproché du cas on ne peut plus réel et documenté de Burke et Hare, ces assassins qui vendaient le corps de leurs victimes au Dr. Knox, lequel était par ailleurs un théoricien du racisme. Leur histoire sordide défraya la chronique de l’époque (1827-1828) et resta dans les mémoires. Robert Louis Stevenson s’en inspira pour son Voleur de cadavres paru en 1884 en prenant le pari de ne pas faire de Knox, de Burke et de Hare les personnages principaux, mais plutôt de leur imaginer des descendants directs. Wise et Lewton ne sont que peu fidèles à Stevenson, mais ils puisent en tous cas chez lui cette volonté de ne pas mettre directement en scène l’affaire criminelle. Cela leur permet de définir leur Dr. MacFarlane comme un scientifique torturé dans la lignée du Dr. Jekyll de ce même Stevenson, là où Knox était un pourri en bonne et due forme. Dans la nouvelle, MacFarlane et Fettes étaient égaux et avaient tout deux été étudiants auprès du Dr. Knox. Ici, seul MacFarlane a connu l’infamant scientifique, et cette prise de liberté permet au film et à ses auteurs d’en retirer leur propre orientation. Notons au passage que le débat relatif à la fidélité d’une adaptation, tarte à la crème de la critique, n’est finalement pas si difficile à trancher : pour autant que le résultat soit qualitatif, la question ne se pose plus que pour les aficionados intégristes des œuvres (ou auteurs) d’origine. Dans le cas qui nous intéresse ici, Stevenson a déjà mis 60 ans à s’inspirer du cas Burke et Hare, et le film de Robert Wise est séparé du Voleur de cadavres par autant d’années… Autant dire que le double recul permet d’éviter les débats enfiévrés sur un sujet brûlant au début du XIXe siècle et qui au dénouement de la Seconde Guerre mondiale passait légitimement comme historique. C’est cet angle qui définit Le Récupérateur de cadavres, lequel, vu à l’aune de son époque, n’a pas véritablement d’autre pertinence que celle de montrer que les horreurs du début du XIXe siècle étaient encore bien loin de celles commises durant la Seconde Guerre mondiale, notamment les funestes expériences sur les prisonniers menées par les « médecins » allemands autant que par les japonais -mais ces barbaries contrevenant au précepte du « primum non nocere » restaient encore à être étudiées.

Les monstres de la société que montre Robert Wise n’ont décidément rien des atours des monstres classiques, de leur aura ou même de leur charisme. A première vue, MacFarlane passe pour le sans-cœur absolu, un être froid et sec opposé à son jeune élève qui incarne le « bien » (son aide à une petite fille en détresse et à sa mère -célibataire- en fait le chevalier blanc idéal). Mais la force du film est justement, au gré de son développement, de rendre ambigu le rôle tenu par chacun et au final de rejeter le mal sur un système n’ayant su s’adapter aux foudroyants progrès scientifiques de son époque. Lorsque MacFarlane justifie son recours à un voleur de cadavre, sa logique est implacable et, pour cynique que soit son constat, il s’inscrit dans le vrai : si la médecine avait eu plus de cadavres à disséquer légalement, le jeune homme dont la dépouille a été arrachée au cimetière serait peut-être toujours en vie. Son raisonnement et son pragmatisme l’éloignent aussi de Victor Frankenstein, autre savant « maudit », mais qui de son côté souffrait plutôt de sa volonté de se prendre pour dieu que des contraintes pesant sur l’état de son art. A force de démontrer que MacFarlane est plus résigné que malveillant, Wise et Lewton font glisser leur film dans une subtilité qui elle, pour le coup, s’apparente à celle de Frankenstein (dans lequel la créature était au final moins responsable des horreurs commises que son créateur). Fettes, de son côté, connaît le chemin inverse et fait un parallèle avec l’évolution que connut MacFarlane depuis sa jeunesse : tout à sa juste quête de chevalier blanc, il finit par se heurter aux mêmes écueils que le mentor qu’il pousse à opérer : afin que l’opération réussisse ou tout du moins qu’elle ne soit pas dangereuse, elle doit être répétée… sur des cadavres qui font défaut. Et voilà donc Fettes obligé de s’endurcir progressivement et de passer par les services du voleur de cadavres. A contrecœur certes, mais il est encore jeune… Bref, c’est le serpent (d’Asclépios !) qui se mort la queue.

Toutefois, bien que ces deux personnages soient intelligemment développés, aucun des deux ne se hisse au niveau de cet incontournable voleur de cadavre joué par un Boris Karloff qui retrouve la grâce dont il faisait preuve dans les deux Frankenstein de James Whale. Sa créature de Frankenstein, sous ses dehors barbares et ses meurtres, véhiculait avec elle la malédiction d’un être rejeté dès la naissance par son créateur, puis plus tard par le genre humain, et qui n’aspirait pourtant qu’à connaître ce qui passe pour une humanité banale (la relation parentale, l’amour, l’amitié, la charité…). Elle soulignait en fait ce qui faisait défaut à la société de Mary Shelley, et qui était d’ailleurs toujours défaillante au moment des films de James Whale. Dans Le Récupérateur de cadavres, la portée philosophique est peut-être moins immédiatement intemporelle (et poignante), mais elle souligne toutefois que les hommes restent tributaires de leur milieu et ne saurait être jugés à la seule aune de leurs actes. Et le récupérateur de cadavres, dans tout cela ? Et bien John Gray, le personnage de Karloff, éminemment solitaire et intervenant bien souvent à l’improviste auprès de MacFarlane (et de Fettes pour le « travailler »), n’est en fait pas un personnage tout à fait réel. Issu de l’anonymat du milieu populaire, et désigné par un nom on ne peut plus quelconque, il est en fait la mauvaise conscience venant tourmenter ces scientifiques qui n’ont d’autre alternative que de verser dans l’illégalité et le sordide afin, dans un avenir plus ou moins lointain, de venir en aide au genre humain. Dans toutes les scènes où il intervient, sa présence est écrasante et déstabilise celui auquel il s’en prend. Non pas parce qu’il se fait menaçant, bien au contraire : il clame son amitié et sa prévenance pour ses acolytes. Mais sa seule présence renvoie les médecins à leurs tourments moraux et à la façon dont comment, pour faire le bien, ils doivent faire le mal. Face à John Gray, personne ne tient la dragée haute. Il est implacable et, en ami fidèle qu’il prétend être, ne les abandonne pas. Ou plutôt ne les lâche pas : inéluctablement, qu’il soit appelé ou non, John Gray refait surface et parvient à s’imposer, lui et ses services. A ce titre, les assassinats qu’il finit par commettre le représentent moins lui-même en tant qu’individu -ce n’est pas un Jack l’éventreur bis- qu’ils ne représentent le besoin impérieux des scientifiques d’obtenir des corps à disséquer. Le génie du personnage (et de son interprète) est atteint avec la façon qu’il a de tourmenter ses associés : en maniant une ironie dévastatrice, en affichant une obséquiosité exagérée et en usant de termes très littéraires. Ainsi lui, l’exécuteur des basses œuvres issu de la plèbe, renvoie ses employeurs « de la haute » à leur mauvaise conscience et en leur rappelant que derrière la façade de leur situation se cachent des hommes tout aussi peu respectables que lui. Tiraillés par leurs cas de conscience, MacFarlane et Fettes voient non seulement en Gray les exécrations qu’ils doivent se résoudre à lui commander mais aussi le danger fatal pesant leur prestige social et moral qu’ils lui doivent en partie. Karloff interprète donc moins un personnage qu’une image, celle de ces scientifiques placés dans des situations ignobles auxquelles ils finissent toujours par revenir justement du fait de leur bonté, et qui en souffrent grandement. Dans un sens, plus leur bonté sera prononcée, plus ils pencheront vers le mal…

Frankenstein et La Fiancée de Frankenstein demeurent indétrônables pour ce qui est du cinéma d’épouvante « à l’ancienne ». Esthétiquement magnifiques, profonds, intemporels, ils n’ont pas d’équivalent. Le Récupérateur de cadavres ne se hisse pas à leur niveau, mais il s’en approche : le triumvirat sur lequel il est centré est mémorable. Le drame qui se joue entre eux est shakespearien, mais trempé dans un morbide et un sordide qui transforme le film en véritable film d’épouvante sans pourtant avoir recours aux artifices gothiques que les Universal produits à la chaîne tendaient à désessentialiser (il faudra attendre quelques années et la Hammer pour qu’ils retrouvent leur lustre). Et n’oublions pas non plus Bela Lugosi, qui à travers son personnage de serviteur simplet voulant profiter d’une situation inextricable (en un sens il est un John Gray raté, ce qui fait écho à la situation de leurs acteurs respectif) vient apporter sa touche reconnaissable de théâtralité de série B et qui là encore inscrit Le Récupérateur de cadavres comme un classique de l’horreur à la fois populaire et d’une rare intelligence.