Le Guignolo – Georges Lautner

|

Le Guignolo. 1980.Origine : France/Italie

|

A la suite de menues déconvenues, l’escroc notoire Alexandre Dupré se rend à Venise dans l’espoir d’entourlouper deux riches japonais avec un faux tableau. Dans l’avion, un dénommé Louis Fréchet l’aborde et parvient à le convaincre de transporter une mallette au contenu des plus banals et de la remettre à sa maîtresse. A la sortie de l’aéroport, l’homme est abattu. N’ayant qu’une parole, Alexandre convoie la mallette comme il était convenu. Mais en chemin, il s’aperçoit que bon nombre de gens s’intéresse à ladite mallette. Aimant bien comprendre ce qui lui arrive, Alexandre s’y accroche comme un mort de faim, au grand dam de ses poursuivants.

Fort du succès rencontré par Flic ou voyou, Georges Lautner obtient de la Gaumont les coudées franches pour un nouveau film mettant en vedette Jean-Paul Belmondo. Il retrouve pour l’occasion le scénariste Jean Herman, et poursuit son inlassable et fructueuse collaboration avec le dialoguiste Michel Audiard, avec pour unique ambition : s’amuser. Du propre aveu du réalisateur, ils avaient tout à leur disposition – les bienfaits d’une production grand luxe – sauf un sujet, portés par la certitude que Belmondo et l’humour feraient le reste. La suite leur a donné raison puisque Le Guignolo attira les foules… et se fit dézinguer par la critique, mais le manque de structure et l’aspect bricolé de l’ensemble sautent aux yeux.

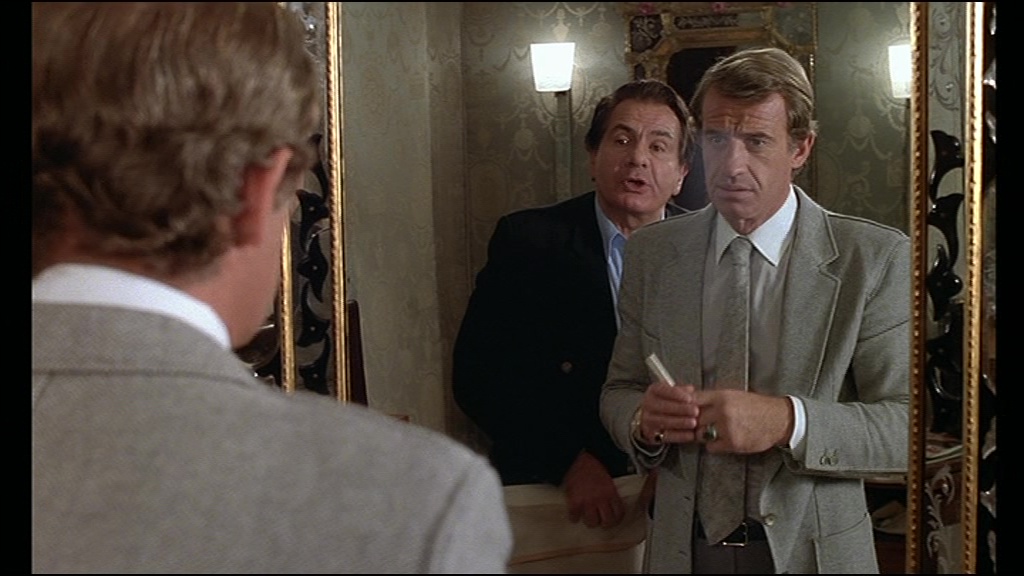

Génial et infatigable cabotin, Jean-Paul Belmondo prend au cours des années 70 la fâcheuse tendance de tirer un peu trop la couverture à lui, donnant des allures de one-man show répétitif à chacune de ses nouvelles sorties. Cet escroc à la petite semaine d’Alexandre Dupré n’est pas sans rappeler le Victor de L’Incorrigible, avec lequel il partage ce même goût du travestissement et des coups foireux. Sauf que, signe des temps, Alexandre fait preuve de davantage d’individualisme que son aîné, et se montre beaucoup plus hardi avec les femmes. Néanmoins, Jean-Paul Belmondo prend toujours bien soin d’injecter dans son jeu cette distance amusée qui vise à rendre son personnage attachant. De même, on sent une volonté commune de l’acteur et des auteurs de plonger le héros dans des situations cocasses desquelles il n’en ressortira pas forcément à son avantage. La mécanique humoristique emprunte beaucoup au Boulevard, avec ce que cela présuppose en surjeu et en situation outrée. D’ailleurs, le film en joue sciemment – Alexandre ne baptise t-il pas l’une de ses combines le « vaudeville » ? – poussant le bouchon aux confins de l’absurde. Cela peut fonctionner à petite dose (la tentative d’extorsion de fonds sur la personne du baron Helmut von Nassau) mais à trop répéter la formule (l’arnaque au diamant), le procédé lasse vite. Et puis Belmondo manque cruellement de contradicteurs. Les personnages secondaires ne font que passer et n’ont jamais vraiment le temps d’exister face à la tornade Belmondo. Pourtant à l’aise dans le registre gouailleur, Michel Galabru sonne étonnamment faux ; le fidèle Charles Gérard joue les utilités ; et Georges Gérêt s’adonne à une imitation bluffante, mais un peu vaine, de Bernard Blier. En somme, Le Guignolo se limite à une succession de scénettes maladroitement reliées entre elles par les acrobaties de l’acteur-roi, et une vague intrigue de film d’espionnage.

Mettre en boîte un genre codifié à l’extrême avait jusque là plutôt bien réussi à Georges Lautner et Michel Audiard, dont Les Tontons flingueurs fait figure de sommet inaltérable. En reprenant peu ou prou la même recette, et les mêmes comédiens, les deux compères s’étaient déjà confrontés au film d’espionnage avec Les Barbouzes. On retrouvait alors ce bel esprit de troupe qui encore aujourd’hui permet à ces films de supporter le poids des ans. D’esprit de troupe, il n’en est plus question ici. Clairement, il y a Jean-Paul Belmondo et les autres. La mallette n’est qu’un McGuffin inséré au forceps dans une intrigue qui aura mis une bonne trentaine de minutes pour démarrer, le temps d’un long prologue récréatif. L’idée aurait pu être d’amener Alexandre à changer de comportement face à la violence décomplexée de ces espions et autres bandits à la petite semaine qui se canardent comme à la foire pour l’obtention de la formule d’un carburant prétendument révolutionnaire. Mais non. Georges Lautner garde le cap de la grosse comédie, avec un humour plus grivois qu’à l’accoutumée (de nombreux cassages de noix, un héros qui fuit en caleçon à pois rouge, le même dont les ébats avec une espionne se retrouvent sur écoute) et un sens du rythme en berne. Les scènes s’étirent à n’en plus finir, comme s’il n’avait pu se résoudre à couper les improvisations de ses comédiens, quand elles ne sont pas tout simplement de trop (Belmondo en guide touristique, la sous-intrigue inachevée avec le détective de l’hôtel où Alexandre prend ses quartiers). Et puis il y a les acrobaties de Bébel, aussi périlleuses sur le papier qu’inoffensives à l’écran. Elles n’apportent aucune tension à un récit qui aurait très bien pu en faire l’économie, s’il ne fallait satisfaire l’ego de la vedette, dont les crédits au début du film précisent bien qu’elle effectue elle-même ses cascades. Un générique qui résume d’ailleurs parfaitement le film, avec un Belmondo omniprésent qui s’époumone aux quatre coins de l’écran en dispensant quelques mimiques impayables. Il est seulement dommage d’avoir fait si long avec si peu.

Pitrerie totalement assumée, Le Guignolo confirme l’abandon de toute ambition artistique de Jean-Paul Belmondo au profit de produits clés en main qu’il parcourt en zébulon infatigable, mais parfaitement rôdé à un exercice qu’il maîtrise sur le bout des doigts. Et s’il fallait résumer ce film à une seule image, alors ce serait ce clin d’œil adressé par Belmondo au public, et sur lequel se clôt le film, après qu’il nous ait gratifiés d’un bon mot « audiardien » qui sonne comme une pâle copie des meilleures saillies de l’auteur. Le Guignolo se voulait comédie, il se révèle en parodie d’un style à bout de souffle.