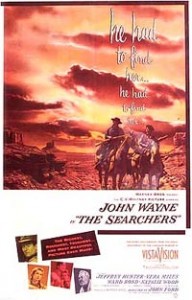

La Prisonnière du désert – John Ford

|

The Searchers. 1956Origine : États-Unis

|

Trois ans après la fin de la guerre de Sécession, Ethan Edwards revient enfin dans la ferme de son frère. Il a à peine le temps de s’installer que des mouvements d’Indiens Comanche sont annoncés dans la région. Homme d’action, il se joint au shérif et à une poignée de volontaires pour partir à leurs trousses. Or, durant la traque, il s’aperçoit que les Indiens se sont joués d’eux et qu’ils se dirigent tout droit sur la ferme de son frère, désormais sans protection. Lorsque Ethan arrive sur les lieux, il ne trouve plus que cendres et cadavres. Seule a survécu sa nièce Debbie, que les Comanches ont emmené avec eux. Ethan se lance à sa recherche, bien décidé à la ramener saine et sauve.

John Ford. Rien que le fait d’évoquer son nom suffit à emplir notre esprit des images de l’Ouest sauvage, immortalisé par la magnificence de la Monumental Valley. Né en 1894, un an avant le cinématographe, John Ford a grandi à Portland dans le Maine, bénéficiant d’une place de choix pour assister au déclin du Far West ainsi qu’aux balbutiements de l’art cinématographique. En épousant la cause du cinéma, il a plus que largement contribué à donner ses lettres de noblesse au western. Tout en respectant la dimension mythologique de cette période, John Ford a progressivement transcendé les codes du genre par sa quête du réalisme (le bonhomme a tout de même côtoyé Wyatt Earp, entre autres survivants de l’époque !). Réalisé en 1956, La Prisonnière du désert témoigne d’un certain désenchantement de sa part, sentiment qui se retrouve tout entier à travers son personnage principal.

John Ford démarre son film par une porte qui s’ouvre sur l’étendue désertique, dévoilant au loin la venue d’un cavalier. Un plan d’ouverture qui s’apparente au geste d’un livre qu’on ouvre, comme pour signifier que ce qui va suivre représente un nouveau chapitre dans la vie de Ethan. Prototype parfait du « lonesome cow-boy », il n’arrive pas à se fixer longtemps au même endroit, se sentant toujours de trop, pas à sa place. A ce propos, les premières scènes qui illustrent ses retrouvailles avec son frère et sa famille trahissent un malaise profond, autant dû à sa rudesse qu’à quelques gestes et regards lourds de sens. On sent qu’un contentieux existe entre les deux frères et que celui-ci pèse de tout son poids à chaque fois qu’ils se revoient. Et puis Ethan n’est pas un convive particulièrement agréable. Ayant combattu au nom de la confédération des états du sud, il a très mal vécu la défaite de son camp lors de la guerre de Sécession (1861 – 1865). Trois ans d’errance au-delà de la frontière mexicaine n’ont pas réussi à l’apaiser. Abattu, désillusionné, il n’est plus que rancœur envers le monde qui l’entoure et auquel il ne s’adapte pas. Il n’a d’autre chez lui que l’immensité de l’Ouest sauvage dans lequel il s’évade à la moindre occasion. John Ford donne une dimension tragique à ce personnage voué à la solitude. Une tragédie qui prend forme à l’aune du plus beau plan du film, un plan fixe qui s’attarde sur le visage de Ethan à l’instant même où il prend conscience du danger qui pèse sur les siens. Son expression révèle alors une profonde détresse doublée d’un sentiment d’impuissance face au drame qui semble inéluctable. En massacrant les siens, les Comanches ne détruisent pas seulement sa famille mais le coupe définitivement du monde en le privant du dernier lien qu’il avait avec lui. Tout cow-boy solitaire qu’il est, Ethan savait que quelque part, il aurait toujours un toit et un couvert qui lui seraient destiné. Une opportunité qui n’est pas donnée à tout le monde et qui suffit à réchauffer le cœur d’un homme lorsqu’on a que le ciel étoilé comme seul toit. Dès lors, la chasse aux Comanches dans laquelle il se lance s’apparente davantage à une quête vengeresse qu’à la seule envie de sauver sa nièce. A partir de là, l’histoire se dédouble, sous l’impulsion de Martin Pawley, le fils adoptif du frère de Ethan, qui se joint au cow-boy meurtri pour poursuivre les Comanches.

Ethan voit en Martin le ver dans le fruit, le vilain petit canard de la famille, du fait de la présence de sang indien dans ses veines. Et pourtant, le jeune homme déploie une énergie sans commune mesure et une patience idoine pour retrouver sa demi-sœur. Une abnégation qui aurait de quoi susciter le respect de quiconque, mais qui ne réussit qu’à agacer Ethan, contraint de composer avec lui. Très vite, Ethan ne voit plus en Debbie sa nièce disparue mais une squaw qu’il faut abattre, un moyen de laver l’affront subi. Bien que cela ne se lise pas dans le jeu monolithique de John Wayne, son personnage est comme pris de folie, une folie meurtrière qui tend à sa déshumanisation. Mais John Ford ne fait qu’esquisser l’affrontement entre les deux hommes, qui ne devient effectif qu’au détour d’une scène, lorsqu’ils retrouvent pour la première fois Debbie, devenue une jeune femme. Le cinéaste préfère se concentrer sur la traque elle-même, qui prend des allures rocambolesques, et à ses à-côtés. Tout au long des 10 ans que dure la traque, John Ford multiplie les allers-retours dans la petite bourgade où tout a commencé et où les deux hommes retournent invariablement à chaque fois qu’ils perdent la trace de Debbie. Au-delà des gimmicks pour signifier le temps qui passe (la chevelure de plus en plus grisonnante de Ethan), ces incessants va-et-vient dressent un parallèle entre Ethan et Martin. En se consacrant à la recherche de Debbie, Martin délaisse Laurie Jorgensen, une jeune femme follement éprise de lui mais qui peine à obtenir les preuves d’amour qu’elle espère. Alors que pour lui, son amour pour Laurie paraît évident et se passe de mots et d’attentions, elle, estime au contraire qu’il se comporte en goujat et qu’elle ne pourra pas attendre ad vitam aeternam que celui-ci daigne lui demander sa main. Martin se retrouve à la croisée des chemins. Soit il l’épouse et mène une vie de famille bien rangée, soit il s’entête à retrouver Debbie, avec l’éventualité de finir comme Ethan, désespérément seul. Le film se teinte alors d’une tonalité plus légère (disputes récurrentes entre les deux amoureux, duel à mains nues entre Martin et un autre prétendant) qui altère fortement le souffle épique de la traque annoncée. De même, le personnage incarné par John Wayne n’est pas le monstre attendu, celui-ci obtenant in fine une forme de rédemption. Néanmoins, on peut savoir gré à John Ford de faire foin de tout romantisme. D’ailleurs, l’époque elle-même ne se prêtait guère à ce genre de considération.

A mes yeux, La Prisonnière du désert n’est pas le monument tant vanté, beaucoup trop classique dans sa forme comme dans sa conclusion. Reste le regard que John Ford porte sur ces cow-boys. Loin d’en faire des héros, il les dépeint dans toute leur complexité, voire toutes leurs contradictions. Ethan demeure le même du début à la fin. Seul le plan final -une porte qui se referme- entérine la tragédie d’un homme rendu à sa solitude, prisonnier de la vie itinérante qu’il s’est choisie.