La Nurse – William Friedkin

|

The Guardian. 1990.Origine : États-Unis

|

Phil et Kate quittent Chicago pour entamer un nouveau chapitre de leur vie dans les environs de Los Angeles. Ils emménagent dans une vaste demeure dont l’architecte, qui deviendra leur ami, vit dans le quartier. Ce changement géographique s’accompagne d’un bouleversement plus grand encore lorsque Kate annonce à Phil qu’elle attend un enfant. La naissance du bébé entraîne d’intenses réflexions au sein du couple. Compte tenu des dépenses à venir, Kate se résout à reprendre son travail de décoratrice d’intérieur. Il leur faut donc recourir aux services d’une nounou. Au terme de divers entretiens et de l’accident malencontreux de l’étudiante Arlene, leur premier choix, Camilla entre à leur service. Elle se révèle attentionnée et discrète, trouvant rapidement sa place au sein de la famille. Tout irait pour le mieux si Phil n’avait pas été contacté par Molly Sheridan dont le bébé a été enlevé par sa nounou. La mère éplorée en est convaincue, Camilla et sa nounou disparue sont la même et unique personne. Rongé par le doute, Phil va avoir à coeur de confronter Camilla. Le bien-être de son enfant est à ce prix.

Des clips vidéos pour Laura Branigan et Barbra Streisand, un épisode de série télé (The Nightcrawlers pour La 5e dimension) et quelques téléfilms (Les Hommes du C.A.T et L’Oeil du Python), William Friedkin aura considérablement élargi son champ d’action durant les années 80, décennie qui ne s’est par ailleurs pas montrée très tendre avec lui et les quelques films qu’il a réalisés durant cette période. Il démarre donc les années 90 sur la pointe des pieds, s’attachant à un projet que lui apporte sur un plateau son ami de longue date, le producteur Joe Wizan. L’équation est parfaite : un obscur roman d’horreur adapté par le réalisateur de L’Exorciste. L’accroche est toute trouvée, et le retour du réalisateur à l’horreur suscite une curiosité bien légitime. C’est que le genre a bien évolué en près de 20 ans, s’adressant de plus en plus à un public adolescent, cible par excellence des studios à partir des années 80, et mettant en avant des personnages dans la même tranche d’âge. A l’heure des sagas au long cours comme les Halloween, les Vendredi 13 et les Freddy, William Friedkin s’inscrit à contre-courant avec le couple Phil et Kate. Mariés, installés et désormais parents, les deux tourtereaux mènent une vie d’adultes soumise aux tracas du quotidien. Ils n’accordent plus vraiment de place à l’amusement et à la légèreté. Même le sexe relève désormais davantage du rêve érotique que de la pratique assidue. Dans ce contexte, l’irruption – consentie – d’une inconnue dans leur paisible existence tient du ver dans le fruit. Du grain de sable prompt à gripper les rouages de leur existence trop polissée. Sauf que William Friedkin n’est pas Pier Paolo Pasolini. En dépit de la réunion de tous les éléments pour cela, il ne cherche pas à faire de La Nurse le pendant horrifique de Théorème.

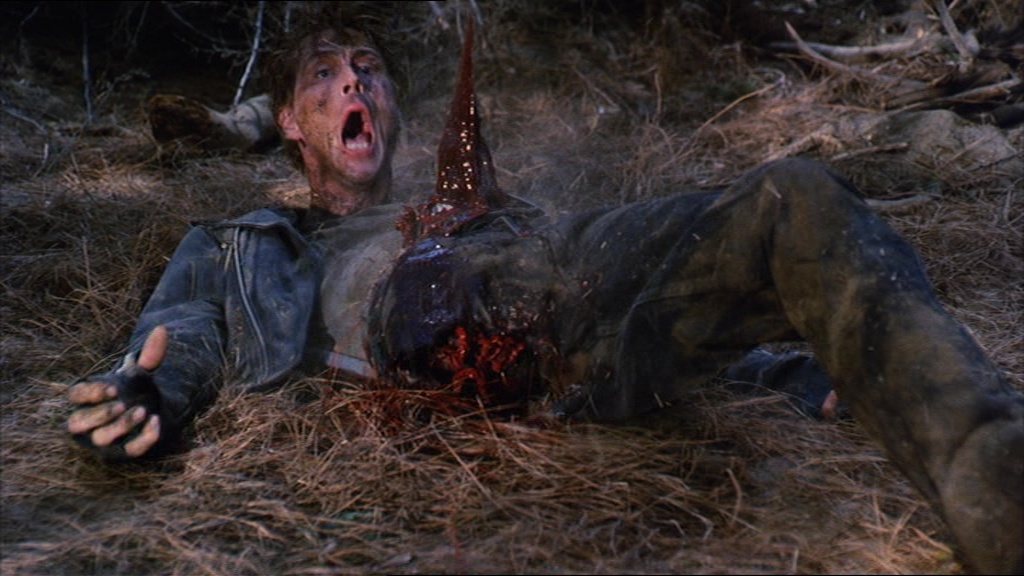

William Friedkin semble ne pouvoir concevoir l’horreur que par le prisme de la famille, et plus particulièrement par le biais de l’enfant. A Megan MacNeil succède Jake, lui aussi enfant unique et dont la pureté devient objet de convoitise. Là s’arrêtent les points communs. Contrairement à Megan, Jake n’a pas à souffrir de l’irruption du Mal au sein de la sphère familiale. Il observe au grand angle tous ses visages plus ou moins familiers qui viennent se pencher au-dessus-de son berceau. Camilla ne lui inflige aucun sévice, au contraire de ses parents qui à force de le ballotter en tout sens en tentant de l’éloigner des mains de la sorcière font craindre des séquelles irréversibles. Un soupçon d’ironie bien inconsciente propice aux ricanements. Ce qui n’est jamais bon signe. Le couple lui-même ne souffre guère de cette présence car le mode opératoire de Camilla consiste à donner le change sur une période très courte – une à deux semaines – avant de filer à l’anglaise au moment propice. Ni vu ni connu, je t’embrouille. Ce qui sur le plan de la tension demeure très léger. De fait, il ne se passe pas grand chose, ce qui oblige William Friedkin à meubler. Une agression par trois pauvres types désoeuvrés et la réduction au silence d’un témoin gênant tiennent lieu de passe-temps en attendant la confrontation finale. Il ébauche pourtant certaines choses, comme la possible attirance de Phil pour Camilla après qu’il l’ait surprise nue dans son bain, son enfant dans les bras. Les fréquentes secousses sismiques prendraient alors valeur de métaphore, signes avant coureur d’un cercle familial qui s’effrite. Sauf que ce couple bien sous tout rapport ne l’intéresse pas. Et il n’essaie jamais de le pervertir ou d’en modifier le fonctionnement interne. Il incombe donc à Phil de prendre les choses en main alors que Kate ne trouvait jusqu’alors rien d’étrange au comportement de Camilla. Elle se borne à se ranger à l’avis de son cher et tendre en femme aussi effacée que son interprète, Carey Lowell, qui après Permis de tuer reconduit la malédiction d’une palanquée d’actrices étant passées dans les bras de James Bond. William Friedkin partage plus volontiers sa fascination pour Camilla, la figure du Mal, même si elle n’en est en réalité qu’un émissaire nébuleux. Ce qui se traduit à l’image par une attraction poussée pour le corps de Jenny Seagrove, régulièrement dévoilée dans le plus simple appareil ou dans des poses lascives. Ces dernières, empreintes d’une coloration buccolique à la sauce Evil Dead avec cet arbre aux branches baladeuses, auront connu dans certains pays les affres de la censure. Rien de bien perturbant, en somme, à l’image des sacrifices perpétrés par cette gardienne qui tiennent du simple tour de passe-passe, bien loin des effusions de sang habituellement de rigueur dans ce genre de rituel.

Chantre d’un cinéma au réalisme affirmé, à la forme presque documentaire, William Friedkin paraît démuni face à un fantastique plus ésotérique. La Nurse tient tout entier dans les quelques minutes qui ouvrent le film. Un kidnapping d’enfant et des parents démunis suffisent à imposer une horreur d’autant plus épouvantable qu’elle touche à l’intime. On comprend ce qui a pu attirer le réalisateur, ce mal au visage d’ange qui détruit le cercle familial après avoir été invité à l’intégrer. Ce faisant, il s’inscrit dans cette horreur des quartiers pavillonnaires qui irrigue le cinéma fantastique américain depuis la fin des années 70. Des lieux aussi paisibles que désincarnés où peuvent se cacher les pires turpitudes. Sauf que de ce postulat de base, il n’en fait rien. Ce qui suit n’en est qu’un laborieux délayage sans réelles idées neuves. Dès le début, il tente une filiation avec le conte (Hansel et Gretel est nommément cité) qui prend difficilement vie à l’écran. Il ne suffit pas d’un arbre maléfique nimbé d’un halo lumineux et d’une poignée de loups affamés pour convoquer les plus belles terreurs enfantines. En outre, William Friedkin échoue à conférer une identité à ce bois qui abrite l’arbre ancestral. Il le filme de manière trop neutre, comme un décor parmi d’autres et non pas comme LE décor. Visuellement, le film apparait assez terne, dépourvu de toute fulgurance. Pour rigolotes qu’elles soient, les quelques séquences gores mettent surtout en lumière les carences du film. Il n’y a ainsi aucune raison pour que l’arbre totémique se montre plus indulgent envers Phil lors de la conclusion qu’envers les trois agresseurs. D’autant plus que lui vient clairement dans l’intention de détruire l’arbre lorsque les trois types entrent dans le bois dans le seul but d’assouvir de viles pulsions sur la personne de Camilla. Un détail qui en dit long sur le manque de cohérence de l’ensemble. Sur le fond, La Nurse pâtit d’un scénario paresseux qui ne cherche jamais à construire quelque chose autour du culte de l’arbre au-delà des quelques lignes qui amorcent le film. Il y est question d’un ordre druidique que l’adoration des arbres pousse parfois à l’offrande de sacrifices humains. Rien de plus. Nul sous-texte d’ordre écologique, par exemple, ne viendra par la suite enrichir ce postulat de départ. Pas plus qu’un développement d’éléments folkloriques. Dépourvu d’enjeu autre que la préservation du bébé, La Nurse s’étire mollement jusqu’à sa conclusion, particulièrement expédiée et pas exempte d’effets grossiers (la voix trafiquée de Camilla). Et La Nurse de pousser le bouchon jusqu’à s’achèver sur une défenestration, choix maladroit puisque renvoyant directement au plan final de L’Exorciste dont la signification était toute autre.

C’est donc sans fracas que William Friedkin entre dans les années 90. Qualitativement parlant, cette décennie s’avèrera plutôt médiocre, que ses travaux concernent la télévision (Le Tatouage, un épisode de la quatrième saison des Contes de la crypte ; un remake de 12 hommes en colère) ou le cinéma (Blue Chips, Jade, L’Enfer du devoir). Son bonheur et l’envie, il les trouvera davantage du côté de l’art lyrique, mettant en scène de célèbres opéras (Wozzeck d’Alban Berg, Samson et Dalila de Camille de Saint-Saëns, Aïda de Guiseppe Verdi). La Nurse restera comme l’un de ses pires films. Une appréciation que William Friedkin semble partager si l’on en juge par sa criante absence au cours de son autobiographie Friedkin Connection, parue en 2013.