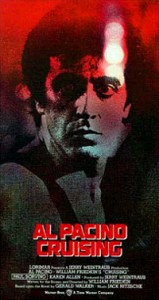

La Chasse – William Friedkin

|

Cruising. 1980.Origine : États-Unis

|

Depuis quelque temps, un tueur arpente les bars gays de New York pour y choisir ses victimes. Face à l’ampleur grandissante de ces meurtres, le lieutenant Edelson décide de mettre les bouchées doubles pour en enrayer la mécanique. Il propose à un jeune agent de police, Steve Burns, d’infiltrer le milieu homosexuel pour tenter de glaner des informations précieuses quant à l’identité de l’assassin. Une mission des plus périlleuses qu’il tentera de mener à bien.

A l’origine du film, il y a le roman écrit par Gérard Walker. Lorsque William Friedkin le lit, il le trouve peu intéressant et ne souhaite pas l’adapter. En fait, il lui reproche de ne plus trop coller à la réalité du milieu homosexuel de la fin des années 70 et du début des années 80. En lisant la presse, il prend connaissance d’une série de meurtres qui endeuille le milieu homosexuel new-yorkais. Il décide d’intégrer cet élément à son film, ce qui lance définitivement son envie de le réaliser. Enfin, il s’oriente vers les bars sado-masos, alors en plein essor, pour en faire le cadre de son récit.

A la simple lecture de son résumé, Cruising apparaît comme un polar classique, dont la seule originalité réside dans le milieu exploré par le flic infiltré. Jusqu’alors, le cinéma grand public se gardait bien de traiter ouvertement de l’homosexualité, préférant le confiner à un sous texte plus ou moins perceptible dont Ben Hur fait figure de parfaite illustration, ou alors de le traiter sous l’angle de la grosse farce, parti pris de La Cage aux folles. Avant de démarrer le tournage, William Friedkin s’est renseigné sur le milieu et, avec des membres de son équipe, a multiplié les visites de bars gays pour pouvoir mieux appréhender ce milieu marginal. Une étape nécessaire pour retranscrire au mieux un univers qui nous est pour la plupart inconnu et ne pas le caricaturer. La caricature, voici nommé le défaut majeur de la représentation de l’homosexualité à l’écran. Généralement, nous avons droit à des « folles » ultra maniérées et repérables à des kilomètres à la ronde. La raison d’une telle représentation paraît évidente, elle a pour but de rassurer le pékin moyen quant à ses maigres chances de compter, à son insu, un homosexuel parmi ses proches. Ainsi rasséréné, il peut rire à gorge déployée devant les gesticulations de ces personnages. William Friedkin rejette totalement cette vision, limite insultante, pour se concentrer sur leur double vie. Ces soirées dans les bars gays sadomaso servent d’exutoire à des hommes qui, par ailleurs, mènent une existence tout ce qu’il y a de plus banal. Professeur au collège, vendeur en prêt-à-porter, comédien, ils exercent tous les métiers et ne répondent à aucuns clichés habituellement de mise. A la nuit tombée, ils oublient leur train-train quotidien et s’adonnent à leurs fantasmes à l’abri des regards indiscrets. Ils forment une micro société avec ses propres mœurs et ses propres codes. Ces derniers, à base de foulards jaunes ou rouges, permettent à chacun de savoir ce que l’autre désire sans le questionner, en fonction de son emplacement, poche arrière gauche ou poche arrière droite. Les clients de ces bars ne viennent pas y chercher le grand amour, simplement une relation occasionnelle sans avoir à s’épancher plus qu’il ne faut. Lors des séquences qui se déroulent dans les bars, la caméra de William Friedkin embrasse la foule via des travellings latéraux qui ne nous cachent rien de leurs pratiques et de leurs divers accoutrements. Néanmoins, il ne cherche jamais à nous choquer et filme ces scènes avec une certaine douceur, à l’image des quelques étreintes qui parsèment le film. Il ne les diabolise jamais, les filmant de la même manière qu’une étreinte entre un homme et une femme, le plus naturellement du monde. Son ambition n’est pas d’œuvrer dans le « trash », contrairement à ce que son choix du milieu gay sado-maso pourrait le laisser croire. De par son accoutrement particulier –clou et cuir- et de ses pratiques extrêmes, le milieu sado-maso prend des allures folkloriques dont la découverte ne peut que constituer un choc pour le profane, en l’occurrence Steve Burns.

Comme la majorité des personnages issus des films de William Friedkin, Steve se retrouve confronter à une profonde lutte intérieure. Au départ, cette mission doit lui servir de tremplin en vue de gravir les échelons plus rapidement. C’est une sacrée opportunité qui s’offre à lui, et il n’a pas à cœur de la laisser passer. Par essence, une mission d’infiltration entraîne un certain isolement de l’agent infiltré. Cet isolement, William Friedkin l’accentue encore davantage en excluant toutes femmes du paysage. A partir du moment où Steve entre de plain pied dans sa mission, il se retrouve dans un univers exclusivement masculin, le milieu homosexuel répondant au milieu policier. Steve démarre son enquête de manière indécise, en conservant une certaine distance avec la clientèle des bars gays. S’il se mêle à la faune environnante, conformément à ce que réclame son enquête, il se limite à un rôle d’observateur. Il est mal à l’aise, et accueille comme une bouffée d’oxygène chacune de ses visites à sa petite amie. A ces quelques occasions, il lui fait l’amour avec fougue, histoire de se prouver qu’il n’est pas entrain de virer pédé. Le rôle de Karen Allen n’est pas très étoffé et son personnage, à peine esquissé. Le personnage de la petite amie a pour unique but de marquer la cassure qui s’effectue dans l’esprit de Steve et d’accentuer la rupture avec sa vie antérieure. L’appartement de sa petite amie est aussi spacieux et lumineux que les piaules qu’il fréquente sont tristes et sordides. Cela ajoute à l’enfermement de sa mission. Et plus celle-ci s’éternise, plus ses retrouvailles avec sa copine deviennent tendues. Steve a l’esprit qui s’embrume, il ne sait plus trop qui il est et ne lui fait plus l’amour, accueillant avec un certain détachement sa proposition de séparation momentanée. C’est qu’entre-temps, il a quitté son strict rôle d’observateur pour s’impliquer un peu plus au sein du milieu infiltré. Et William Friedkin de multiplier les indices, révélateurs d’un changement d’attitude chez Steve : ici, une danse lors d’une soirée où il prend visiblement beaucoup de plaisir, là, le regret que ses collègues soient intervenus trop tôt auprès d’un suspect, alors qu’il était à sa merci. Là encore, William Friedkin n’en fait pas trop, misant sur l’ambiguïté des situations, à l’exception de la dernière scène, un peu trop signifiante.

Avec tout ça, tout ce qui relève du polar se retrouve en retrait. L’assassin, lui-même homosexuel, tue d’autres homosexuels parce qu’il ne s’assume pas. En raison de son environnement familial, il a cultivé une honte profonde de ses penchants sexuels, entraînant une sorte de schizophrénie meurtrière. En l’arrêtant, Steve soulage à la fois la communauté gay et sa propre conscience. Suite à cette arrestation, on sent qu’il a fait son choix, et qu’il sait désormais qui il est. Dans le rôle, Al Pacino traduit parfaitement les troubles de son personnage, et participe pleinement à la sobriété de l’ensemble, à deux-trois effets de mise en scène près, notamment lors des scènes de meurtres. Avec Cruising, William Friedkin aborde les années 80 de belle manière, en ne cédant jamais à l’imagerie vieillotte à base de néons à tout va accolée à cette décennie, au profit d’une photographie plus sombre et encore empreinte du style de la décennie passée.