Honkytonk Man – Clint Eastwood

|

Honkytonk Man. 1982Origine : États-Unis

|

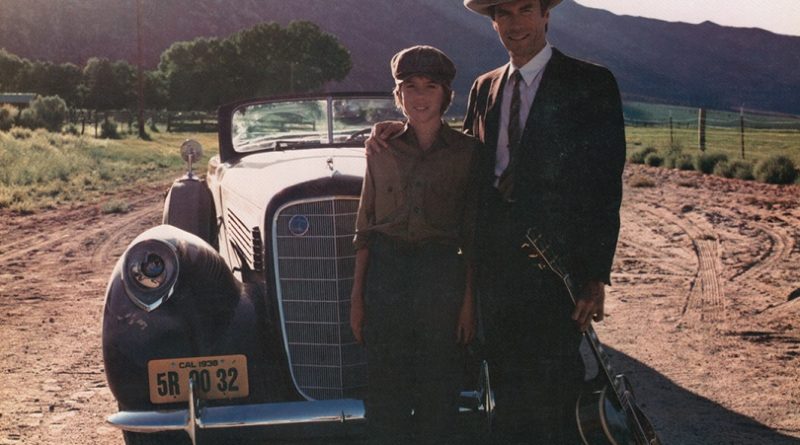

En Oklahoma, pendant les années 30. Une tempête de poussière détruit intégralement les champs d’une famille, l’obligeant à plier bagage et à quitter l’Oklahoma. Pendant que les parents se dirigeront vers la Californie, là où l’herbe est soi-disant plus verte, le jeune Whit (Kyle Eastwood) devra veiller sur son oncle Red Stovall (Clint Eastwood), chanteur de country tuberculeux convoqué pour une audition au Grand Ole Opry de Nashville, ainsi que sur son grand-père, qui souhaite finir ses jours dans son Tennessee natal.

En 1980 paraît Honkytonk Man, roman rédigé par Clancy Carlile, auteur aux oeuvres essentiellement autobiographiques, dont la famille dut fuir la tempête de poussière des années 30 pour gagner la Californie. Deux ans plus tard, Carlile écrit lui-même le scénario de l’adaptation cinéma de son livre, réalisé par un Clint Eastwood qui après Bronco Billy continue à prendre du recul sur son image de gros dur et à affirmer son attachement pour une culture américaine désormais un peu désuète. Tant et si bien que l’acteur / réalisateur s’approprie le scénario de Carlile pour en faire une œuvre extrêmement personnelle, au point d’engager son propre fils Kyle pour le rôle de Whit, neveu et de toute évidence fils spirituel de Red Stovall. Honkytonk Man est avant toute chose un film sur la vie dans lequel trois générations sont réunies vers un objectif commun : le Tennessee. A la différence des autres membres de la famille, principalement du père de Whit, particulièrement pragmatique et par opposition forcément rabat-joie, ces trois-là partagent un certain sens des traditions allant littéralement à contre-courant des tendances actuelles, qui sans que le réalisateur ne le mentionne (mais on ne peut faire autrement que d’y songer, tant l’introduction est proche de l’ouverture du chef d’œuvre de John Steinbeck) les mèneraient tout droit vers la misère décrite dans Les Raisins de la colère. Littéralement, car lorsque tout le monde quitte l’Oklahoma pour aller à l’ouest, eux partent vers l’est, au Tennessee. Le grand-père souhaite y retrouver ses racines après avoir participé aux grandes courses aux territoires du siècle précédent, courses qui par la tournure qu’elles ont prise avec l’évolution de la société n’ont pas pleinement abouti au paradis qu’elles promettaient. Le grand-père, lui qui quitta son Tennessee avec des rêves plein la tête, qu’il ne se prive pas d’évoquer à un Whit tout ouï, émet aujourd’hui le désir de revenir là où il est né, là où tous ses rêves sont nés. Le lieu qui fut naguère considéré comme un endroit à quitter apparaît désormais comme celui qui a rendu possible la gestation de l’espoir.

A travers ce grand-père, Eastwood met en avant que le bonheur n’est pas tant imputable aux conditions matérielles de l’existence que l’on parvient à conquérir (ce qui ne se produit généralement pas) mais bien au sentiment d’espoir que l’on parvient à se mettre dans la tête à un moment donné, encouragé par des perspectives d’avenir idéalisées. Homme d’expérience, le grand-père sait qu’il n’a plus de perspectives qui lui permettraient de goûter à nouveau aux joies de l’espoir. Il est bien trop vieux et bien trop aguerri pour se lancer avec le reste de la famille dans une nouvelle épopée, celle de la Californie. Il a en revanche ses racines, point de départ immuable de toute son existence, et les retrouver est en quelque sorte un moyen de se replonger dans une époque où les ambitions étaient encore intactes. C’est un bain de jouvence illusoire mais qui, à défaut d’avoir une quelconque utilité matérielle, permet de se ressourcer moralement. L’attachement aux racines et à la culture est en fin de compte la seule chose sur laquelle on peut compter, et qui ne fera jamais faux bond. Du coup, la mort qui se profile face au grand-père est bien moins pénible à envisager, et le personnage de faire part d’une certaine légèreté davantage enjouée qu’amère. Sans dénigrer John McIntire, il eut été fabuleux de voir James Stewart tenir le rôle de ce grand-père encore bon pied bon œil, tant la vision d’Eastwood semble être la descendante directe de celle de Frank Capra ou de John Ford. Envisagé, Stewart dû refuser le rôle, son état de santé ne lui permettant pas de tourner de nouveau. La vision toujours optimiste des personnages qu’il interpréta pour Capra ou l’attachement pour les valeurs américaines traditionnelles qu’il illustra chez Ford auraient trouvé leur parfaite finalité ici, avec ce personnage apaisé, qui retourne vivre ses derniers jours dans son véritable « chez lui », sans chercher à s’accrocher aux siens, avec une grande pudeur qui l’a déjà quelque peu éloigné de Red et de Whit (et qui l’a totalement éloigné du père de Whit, qui n’éprouve aucune émotion pour les souvenirs du vieillard). Le grand-père est déjà presque autonome, et il ne prend pas part au sort de Red. Avant même d’être arrivé là où il se rend, il a déjà la tête ailleurs, à sa nouvelle vie, en fait la résurrection de l’ancienne. Il est en quelque sorte un personnage onirique, le vestige d’un passé qui avec lui demeure vivant, et pour lequel Red et Whit affichent un respect certain.

Chanteur de country itinérant, peut-il y avoir d’emploi davantage en phase avec l’Amérique traditionnelle ? Cela reflète bien la personnalité de Red Stovall, qui à la différence du grand-père n’a pas à proprement parler de racines. C’est un bourlingueur, un marginal, et ses attaches à lui ne se trouvent pas dans un territoire spécifique, mais plutôt au sein d’une culture qui a fait de lui le « honkytonk man ». Les fameux « honkytonks » sont des bouges où l’on joue de la country au milieu d’autres marginaux, des noirs ou des prostituées qui à force de ne jamais avoir eu le choix ont accepté de vivre comme des marginaux, et sont en paix avec eux-mêmes. Ce qui n’est pas le cas de Red : atteint de tuberculose et proche de la mort, il sait qu’il a déjà loupé l’occasion de se poser, de fonder une famille. Par peur de ne pas être à la hauteur, par peur d’être déçu. Il s’est alors lancé à brides abattues dans la musique tout en adoptant un mode de vie destructeur, celui de l’alcool, de la négligence de soi (il a toujours refusé le traitement des sanatoriums), des sautes d’humeur inexplicables et des voyages incessants, preuves qu’il n’a jamais véritablement trouvé sa place. Si l’on considère que la béatitude du grand-père tient à son retour aux sources, le mode de vie mouvementé de Red marque au contraire sa profonde détresse. Il n’a pas su saisir la chance qui s’était présenté à lui en la personne d’une femme qu’il mentionne laconiquement à son neveu, il n’a pas essayé d’aller au bout de son rêve, contrairement au grand-père au moment des grandes courses. La portée du personnage de Red Stovall est bien entendu à lier à celle de Clint Eastwood, qui vécut une enfance agitée dans les années 30, où en raison de la crise sa famille fut obligée de déménager régulièrement, le privant d’attaches. Ce qui lui fera dire dans les Cahiers du cinéma de septembre 2000 que son rêve aurait été « d’avoir vécu dans un petit patelin d’où [il] n’aurait pas bougé, et où [il] aurait connu tout le monde« . L’audition au Grand Ole Opry est l’ultime occasion pour Red Stovall d’accomplir quelque chose. Mais cette tâche est d’autant plus ardue qu’il est en fin de vie. D’où le côté particulièrement dramatique du personnage, devant lutter contre sa maladie et contre ses propres démons pour enfin accomplir quelque chose qui enfin lui donnera satisfaction. La présence à ses côtés de son jeune neveu Whit n’est pas uniquement à expliquer du point de vue de l’éducation. Certes, auprès de Red, Whit apprend énormément. Il connaît ses premières relations amoureuses (dans un bordel !), il fréquente le même milieu que son oncle (où il apprend la primauté de l’amitié au-delà des épreuves sociales), il connaît des situations de grandes joies et de grandes peines, il apprend les responsabilités, et il apprend même à conduire… Mais dans le fond, l’admiration que Whit éprouve pour Red est également une motivation pour celui-ci. Les deux personnages vivent en fait un véritable échange : le gamin apprend les valeurs de la vie, et Red obtient enfin un soutien sans faille, inexistant depuis que sa vieille histoire d’amour a fait long feu. Il s’ouvre petit à petit, et paradoxalement, c’est en mourant qu’il revit. Le rôle de Marlene, serveuse romantique qui s’accroche désespérément à Red, est à ce titre moins léger qu’il n’y paraît : il montre que progressivement, Red s’ouvre au monde au lieu de se replier sur lui-même en se refusant toute accroche stable. Quelque chose qu’il n’aurait pas pu faire sans Whit.

Une dualité de sentiments traverse tout Honkytonk Man, film à la fois empli d’une grande mélancolie et d’un grand espoir, de tristesse et d’humour (car tout en s’émerveillant de l’Amérique profonde, Clint s’amuse également de son côté « hors du temps », par exemple dans un patelin paumé où Red et Whit se retrouvent coincés par une panne de voiture). Une ambivalence symbolisée par la chanson « Honkytonk Man » composée conjointement par Red et Whit. Tout ceci se fait bien sûr dans le plus pur style du réalisateur, un style très posé, très calme, très détendu (comme une chanson country… D’ailleurs le film regorge de caméos de chanteurs country), dans lequel l’émotion n’est jamais aussi forte que quand elle est contenue, suggérée par les attitudes des personnages, et non livrée clef en main par les dialogues mélodramatiques. On ne trouvera ici aucune complainte, ce qui qui rend d’autant plus forte la relation entre Red, Whit et même le grand-père. Honkytonk Man est l’un des premiers d’une série de films -peut-être les meilleurs de Clint- dans lequel l’Homme sans nom et l’Inspecteur Harry reviennent sur les raisons de leur façon d’être, particulièrement dure. On y trouve aussi les raisons expliquant pourquoi un homme comme Clint Eastwood s’est toujours revendiqué comme un républicain bon teint, chose qui pourrait paraître paradoxale à la vision de ses films toujours très tolérants et très peu marqués par les jugements moraux (ici, Red côtoie après tout des noirs et des prostituées, donc pas exactement des yuppies). Ce sont à peu de choses près les mêmes caractéristiques que pour Frank Capra, autre républicain assumé, et qui fut pourtant accusé de communisme. C’est que leur « républicanisme » n’est pas politique, ni économique : il reste centré sur l’homme, mis au centre de tout. Pour Eastwood, comme pour Capra, une vie méritant d’être vécue est une vie menée comme on l’entend. Red Stovall peut bien chanter des chansons noires dans des bordels, tout comme les Sycamore peuvent bien se livrer aux excentricités dans le Vous ne l’emporterez pas avec vous de Capra. L’important est de ne pas exploiter autrui tout en vivant intensément et, avec l’aide de soutiens indéfectibles (les racines, la famille) de travailler à l’accomplissement de rêves qui en fin de compte rendront la mort plus paisible. A la fois pour le mourant et pour ses proches, qui sauront que le défunt a réussi sa vie. C’est tout le sujet de Honkytonk Man. Bien sûr, c’est extrêmement idéaliste, et il est difficile de considérer que l’individu est à ce point maître de son destin. Mais cela aboutit à des films splendides qui ont fait l’âge d’or Hollywoodien. En quasi indépendant, Clint Eastwood est à peu près le seul cinéaste à avoir su faire renaître les sentiments soulevés par les films de Capra, sans pourtant en avoir conscience. Toujours dans les Cahiers du cinéma de septembre 2000, il déclare ainsi éviter de visionner d’autres films avant de tourner (« je me réfère à mon imagination, pas à un film existant […] si il m’arrive de piquer une idée, c’est de façon inconsciente et non délibérée« ). Sa démarche est spontanée et honnête, et son style -où il se démythifie lui-même- lui est très personnel. Mais ses raisonnements sont bien ceux d’un héritier de Frank Capra. C’est dire sa valeur.