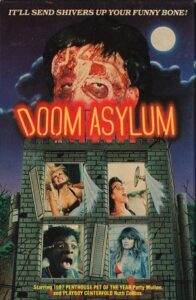

Doom Asylum – Richard Friedman

|

Doom Asylum. 1987Origine : États-Unis

|

Grande victoire pour l’avocat Mitch Hansen, qui à la suite d’une machination ourdie avec son amante Judy décroche le jackpot ! Mais, alors qu’ils s’envolent vers le bonheur, les deux amoureux un peu trop euphoriques sont victimes d’un accident de la route. Si Judy est tuée sur le coup, Mitch se montre un peu plus solide, bien qu’il soit malgré tout amené au médecin légiste. Revenant à lui en pleine autopsie, il tue le légiste et son assistant. Dix ans après, visiblement introuvable, il est devenu une légende urbaine. Selon les rumeurs, il hanterait les alentours de l’hôpital qui abrita son autopsie. En vadrouille avec quelques amis, Kiki -la fille de Judy- se rend justement à ce même hôpital, où la bande de rockeuses menées par Tina a déjà élu domicile. Alors que les deux bandes se tirent la bourre, Mitch s’en donne à cœur joie pour décimer ce petit monde.

Ca y est, le slasher a basculé du côté facétieux ! N’espérons plus dénicher de classiques promis à la postérité : la parole est aux plaisantins, trop heureux de singer les tares d’un genre relativement simpliste, bardé de codes et peu onéreux à produire. Au nombre de ces opportunistes, Charles Friedman n’est pas le plus mal loti. Sa carrière débuta trois ans avant Doom Asylum avec un Masque de la mort qui, bien que certainement oublié aujourd’hui, compta tout de même en ses rangs une vieille gloire sortie de la naphtaline : Farley Granger. Ce fut toutefois une autre star, alors moins désuète, qui lui permit de faire avancer sa carrière : Billy Joel, pour lequel il réalisa régulièrement des clips dans les années 80 tout en poursuivant son petit bonhomme de chemin dans la fiction horrifique. Quelques épisodes des Histoires de l’autre monde (série produite par George Romero et mieux connue sous le nom de Darkside), un sketch pour la compilation Golden Tales adaptée de Stephen King puis Scared Stiff, long-métrage lui aussi oublié, constituaient son bilan au moment où il attaqua Doom Asylum. Rien de très glorieux (que les fans de Billy Joel -s’il en reste- n’en prennent pas ombrage), mais on a vu pire pedigree dans le slasher, qu’il soit tardif ou non. Friedman connaîtrait ensuite une carrière partagée entre épisodes de séries TV, téléfilms et films obscurs. Sans grand relief, mais ayant le mérite d’être continue (à l’heure où ces lignes sont écrites, son dernier bébé est Acts of Desperation, un film de 2018 avec Paul Sorvino). Bref, le type a réussi à faire une carrière honorable. Et il n’est pas le seul nom au générique de Doom Asylum à être dans ce cas, puisqu’on y retrouve aussi Kristin Davis, qui se fera connaître dans la série Sex and the City, voire même Patty Mullen, une « penthouse pet » qui tiendra le rôle-titre du Frankenhooker de Frank Henenlotter. On ne donnait pourtant pas cher du devenir de qui que ce soit figurant dans cette parodie de slasher qui, comme il est de coutume dans ce genre de pantalonnades, se limite grosso modo à souligner par l’absurde les passages obligés de tout slasher qui se respecte. A commencer par le « background » de son tueur, résumé dans l’introduction : un avocat véreux privé par le sort du fruit de ses magouilles. Il est vilain, il est aigri, et qui plus est, il est défiguré par un légiste allant un peu trop vite en besogne. Voilà qui fera un fier tueur hantant les couloirs décrépits d’un hôpital où, des années plus tard, quelques jeunes couillons sont venus prendre du bon temps. C’eût pu être dans une forêt, lieu emblématique du slasher, mais Friedman et son scénariste Richard Marx (qui quant à lui vient du porno) ont préféré jeter leur dévolu sur une bâtisse en ruine, dont ils exploitent bien entendu les couloirs et les salles vides en voie de décrépitude. Toutefois, il ne faudrait pas croire que Doom Asylum vise le macabre ou le malsain : bien au contraire, voilà un slasher profondément lumineux. Toujours baigné dans la douce lumière du soleil, l’endroit n’est guère inquiétant et le réalisateur ne veut pas qu’il le soit. Et c’est tant mieux pour Kiki et sa bande, venus avant tout pour faire bronzette (ce qui justifie que les donzelles passent le film en maillot de bain, encore que Friedman ne daigne aller plus loin dans l’érotisme ou la nudité comme le font pourtant bien des slashers… mais il n’est pas impossible qu’une version « coupée » ait été visionnée pour les besoin de ce texte).

Crétins, les personnages le sont exagérément. A tel point que l’illustration de leur crétinerie a la fâcheuse tendance à mettre le slasher au second plan. C’est que ces andouilles sont tellement idiotes qu’elles peinent à voir que quelque chose de louche se trame sous leur nez. Tout à son envie de faire un film guilleret, le réalisateur insiste avec lourdeur sur la personnalité de chacun et sur les interactions qu’ils entretiennent. Il y a déjà cette opposition entre la bande de Kiki-la-blondasse et celle de Tina-la-punkette, qui donne lieu à moult provocations culminant dans un homérique crêpage de chignon entre Mike et Tina qui est à deux doigts de dégénérer en assassinat. Ceci sous le regard peu concerné du reste des protagonistes, trop occupés à illustrer les tares bien gratinées dont les a accablé le scénariste. Nous avons donc Darnell et Rapunzel, qui, bien qu’appartenant à des bandes antagonistes, ont réciproquement ressenti le coup de foudre. Ils passent ainsi le film (et le reste de leur vie) à fantasmer sur l’amour avec un grand A, chose que le réalisateur illustre via le b.a.-ba du cliché romantique : des scènes floues où les deux courent l’un vers l’autre au ralenti. A côté de ces Roméo et Juliette de série Z nous avons également Godiva, de la bande de Tina, qui pousse le punk jusqu’à devenir une intransigeante militante politique débitant un marxisme post soixante-huitard jusque sur les murs qu’elle tague allégrement. Il y a aussi Kristin Davis, qui débute sa carrière en incarnant la fille d’un psychanalyste dissertant à foison sur la psychologie de son amie Tina. Ou encore Dennis le geek dont tout le monde se fout. Et puis il y a bien entendu Kiki elle-même, flanquée de son petit ami Mike (lorsque celui-ci ne se bat pas avec la véhémente Tina). Fille de l’ex petite amie du tueur, bien consciente que sa mère est morte à proximité, elle dispose donc d’un traumatisme lui donnant potentiellement cette « profondeur » désignant les héroïnes de slasher dont les mésaventures prennent la forme d’une confrontation avec leurs démons intérieurs. Mais Kiki a ceci de singulier qu’elle est une héroïne de slasher parodique, et que par conséquent elle affiche son trouble de façon fort peut subtile : c’est ainsi qu’elle demande à Mike de l’appeler « Maman », et qu’elle le considère elle-même comme un enfant. Le bellâtre se plie bien volontiers à ses demandes, encore que sa personnalité en fasse le seul personnage effectivement un peu rigolo de toute cette poussive assemblée. C’est que son « tic » à lui, c’est de ne jamais être capable de prendre une décision, ce qui le fait en permanence hésiter sur la conduite à tenir, voire se rétracter au moment les moins opportuns. Ce qui n’en fait pas pour autant un personnage hilarant, mais au moins il est le seul à pouvoir éventuellement faire naître un vague sourire, le reste étant perdu dans les limbes d’un humour confondant bêtise et absurde. Ce qui est la tare principale de bien des parodies, et Doom Asylum y plonge tête baissée.

A vrai dire, une fois sortis de ces personnages, il ne reste plus grand chose du film. Mitch, le tueur, se montre pourtant assez présent, mais il est lui-même victime du même traitement guignolesque. S’il ne rechigne pas à faire couler l’hémoglobine par divers moyens, ses méfaits -de même que son look mi-zombie mi-Freddy- pâtissent d’effets spéciaux ou de maquillages peu élaborés. Le kitsch est l’un des ressorts des slashers parodiques comme celui-ci, qui voient dans leurs carences le moyen de rajouter une couche dans leur conception grossière de l’humour. A cela, on peut rajouter que Mitch est un tueur doté de la parole, et il ne se prive donc pas pour apporter son obole à la crétinerie ambiante en apportant son quota de « punchlines » foireuses à la Freddy Krueger, tout en étalant sa confusion à l’égard de Kiki, la fille de feu sa copine (la mère et la fille sont incarnées par la même actrice). En revanche, il sert aussi à rappeler que le réalisateur Charles Friedman apprécie le cinéma patrimonial : lorsqu’il n’est pas au travail, Mitch est dans ses quartiers, en train de regarder d’obscurs films d’avant-guerre, à savoir The Demon Barber of Fleet Street (1936), The Crimes of Stephen Hawke (1936), The Murder in the Red Barn (1936), Never too Late (1937), The Face at the Window (1939). Tous avec Tod Slaughter, et trois d’entre eux réalisés par George King. Des mélos gothiques inspirés de romans victoriens, totalement oubliés aujourd’hui, au même titre que Tod Slaughter. Si l’on en juge à ce que le réalisateur nous en montre, il s’agit de films qui en font des tonnes, un peu dans la mouvance des excentricités à la Bela Lugosi une fois celui-ci tombé dans la « poverty row » (à laquelle ils appartiennent aussi). Il faut bien entendu voir dans ces références la volonté de Friedman d’inscrire sa farce dans une longue lignée cinématographique, celle des films à petit budgets qui ne se prennent guère au sérieux. Si on peut louer la culture ainsi affichée, on ne saurait toutefois en faire une qualité apte à réévaluer le jugement à prononcer sur son film. Car tout en se revendiquant d’une parenté ancienne et obscure, le film ne prend pas pour autant le parti de sonner « rétro » : sa conception de l’humour, son intrigue, ses personnages, son look, tout pue le pire des années 80 et singe les mises en scène de son époque. A commencer par ces visions subjectives censées faire naître le frisson et qui n’ont d’autre but que d’évoquer les slasher dont Doom Asylum se veut une parodie. Brocardant non sans paresse les tares les plus évidentes, Friedman fait régner une certaine démagogie (que l’on retrouve par exemple dans les tags affichant le nom de groupes rock) et ses apports personnels sont trop minimes pour viser au-delà. Piteusement mis en scène, confus, Doom Asylum est de ces films se cachant derrière l’outrance d’idioties -souvent pas drôles- pour se faire passer pour plus malin qu’ils ne le sont. Tant et si bien qu’on finit par s’ennuyer devant cet amas de n’importe quoi fièrement revendiqué.