Cannibal Ferox – Umberto Lenzi

|

Cannibal Ferox. 1981.Origine : ItalieGenre : Charcuterie artisanaleRéalisation : Umberto LenziAvec : Giovanni Lombardo Radice, Lorraine DeSelle, Danilo Mattei, Zora Kerova… |

Les cannibales, les cannibales… On en fait des gorges chaudes, mais ont-ils réellement existé, au moins ? C’est parce qu’elle est persuadée que non que Gloria a entrepris la rédaction d’une thèse sur le sujet. Et pour en avoir le cœur net avant sa soutenance, elle a décidé de se rendre dans un petit village amazonien où, selon un ouvrage paru quelques années plus tôt, des cas d’anthropophagies auraient été constatés. Pour ce périple loin de la civilisation, elle est accompagnée de son frère et assistant Rudy et de son amie en vacances Pat. Bientôt, leur voiture s’embourbe dans la jungle, ils rencontrent deux indigènes violemment abattus et croisent la route de deux compatriotes américains, Mike et Joe, des aventuriers qui disent s’être échappés de peu d’un village de cannibales où un troisième larron a été boulotté. Bref, cette excursion vire à l’aigre, d’autant que Mike a des choses à cacher. Comme le fait que la police de New York soit à ses trousses…

Si l’on fait remonter les origines du film de cannibales au Mondo Cane de Franco Prosperi (1962), Umberto Lenzi a de quoi l’avoir mauvaise. Lui qui avait suivi les traces de ce faux documentaire avec Cannibalis : au pays de l’exorcisme en 1972 ne passe pourtant pas pour être le père ou le maître du genre. Ruggero Deodato lui a damé le pion avec Le Dernier monde cannibale en 1977 (qui fut donc le premier de ce sous-genre) et surtout Cannibal Holocaust en 1980 (le plus reconnu). Non que Cannibalis ait été à strictement parler un film de cannibales, puisqu’il explorait plus généralement les mœurs barbares de tribus amazoniennes, mais enfin il s’en est fallu de peu… Et puis il faut dire que ce n’était pas non plus une œuvre aussi percutante que Cannibal Holocaust. Qu’à cela ne tienne : à peine un mois après ce dernier, Lenzi allait lâcher le premier volet de son propre diptyque : La Secte des cannibales, suivi un an plus tard de Cannibal Ferox avec lequel il a de toute évidence foncé tête baissée pour exploiter le filon du craspec, très à la mode à cette époque (qui voyait aussi fleurir les morts-vivants post-Zombie). Sur ce point, il a parfaitement réussi son entreprise : l’interdiction de son film dans 31 pays et son inscription dans les fameuses « video nasties » britanniques continuent encore à lui assurer une certaine postérité, quand bien même il a depuis été autorisé ici ou là, avec ou sans censure. Même la chaîne ABC l’a évoqué en 1987 avec un reportage de son émission en prime-time « 20/20 ». En se basant sur Cannibal Ferox et sur Evil Dead 2, le journaliste souhaitait montrer aux parents quel genre de films leurs enfants étaient susceptibles d’emprunter lorsque laissés sans surveillance au rayon horreur du vidéo club. En somme, le regretté Umberto a tapé fort, et en ce qui concerne la « cannibalsploitation » son film vient tout de suite après Cannibal Holocaust, dont il reprend la recette sans sourciller (sans parler des acteurs Perry Pirkanen et Robert Kerman, cachés dans des seconds rôles).

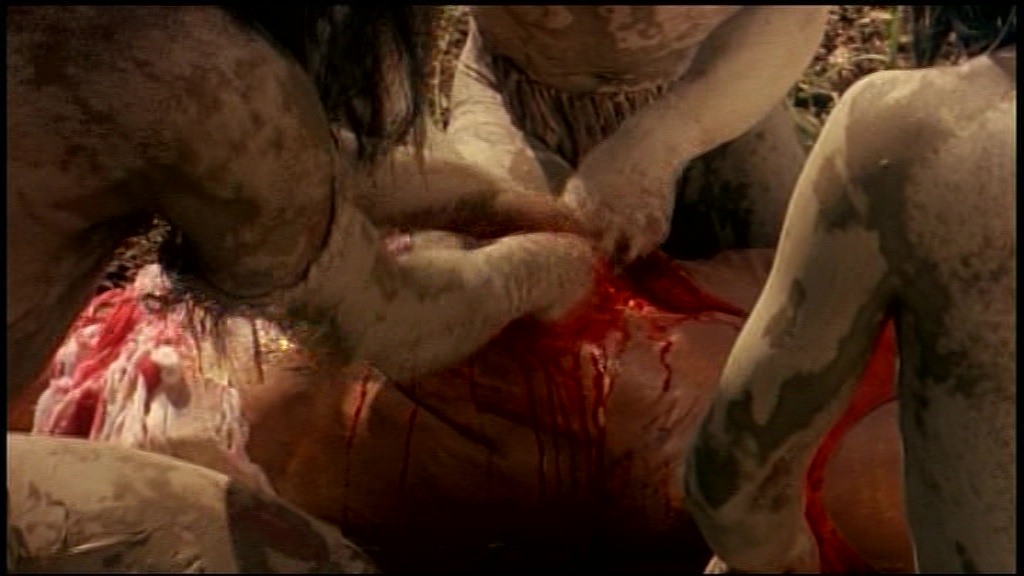

C’est donc parti pour des sévices plus ou moins inédits, et qui à vrai dire marquent plus par leur brutalité que par leur temps de présence à l’écran. Pas plus Cannibal Ferox que Cannibal Holocaust -ou que quiconque à l’époque, films de zombies inclus- ne se livre à un marathon de gore… L’ère des bouchers allemands style Jörg Buttgereit ou Olaf Ittenbach n’est pas encore venue. Par contre effectivement, lorsque les effusions arrivent, elles ne font pas semblant : émasculations (une face caméra et une hors-champ), viande humaine en décomposition, décapitation, énucléation, éviscération à l’arme blanche, quelques fois suivies du grignotage des organes prélevés… Tout ce qui faisait le sel de Cannibal Holocaust est reproduit, avec quelques originalités comme cette pendaison aux crochets par les seins qui vient remplacer l’empalage par le fondement. Tout est bon pour produire des effets chocs. Toutefois, le film de Lenzi reste en retrait de celui de Deodato, et cela pour la simple raison qu’il n’a pas repris ce qui singularisait Cannibal Holocaust, à savoir cette mise en scène taxée de nos jours de « found footage », c’est à dire des images filmées caméra à l’épaule comme le seraient de véritables reportages. Cet aspect, qui se révélait d’une grande intelligence chez Deodato car exploitant la méconnaissance et la curiosité du public au sujet des coutumes tribales amazoniennes, est ici totalement absent. Cannibal Ferox adopte un point de vue bien plus posé, avec une mise en scène conventionnelle. Ce qui le rend pour le coup moins choquant, mais qui n’amoindrit pourtant pas trop l’identification de ses spectateurs avec les victimes mises à mort. Car dans ce genre de films, l’outrance sanguinolente frappe tout autant par sa violence primaire que par la titillation des propres peurs du spectateur. C’est ainsi que les zones sensibles (organes génitaux, yeux, tripes…) sont particulièrement touchés, donnant une idée du calvaire subit par les protagonistes concernés, via lesquels on s’imagine dans la même situation. La douleur, la lente agonie, le devenir de la dépouille, tout cela est tout aussi efficace que les débordements sanglants. Lenzi en a bien conscience, et en dépit d’un scénario bourré d’invraisemblances (avec en tête de gondole les réactions improbables des protagonistes) il ne s’aliène jamais l’implication de son public. Cannibal Ferox n’en appelle pas à l’intelligence ni à l’identification avec la personnalité de ses personnages foireux, mais il en appelle aux ressenti par les tripes, à une identification purement physique. Et c’est pour cette raison qu’il se révèle efficace, même si Cannibal Holocaust avait déjà assimilé la même chose tout en sachant s’orner aussi d’une certaine intelligence.

Lenzi ne rechigne pourtant pas à analyser lui-même certains postulats sociaux, mais il semble ne le faire que pour l’unique raison de singer Deodato. Son constat, incriminant in fine les occidentaux plutôt que les « sauvages », s’avère en conséquence quelque peu grossier, au moins sur la forme. C’est là qu’intervient l’histoire de la thèse de Gloria, pour qui le cannibalisme des peuples « primitifs » est une invention des occidentaux pour justifier la colonisation de ces sauvages. La vieille excuse de l’argument civilisationnel. Au gré des péripéties rencontrées, ses certitudes sur le cannibalisme seront certes ébranlées, mais pas son jugement final, puisque toute cette boucherie a en fait pour origine la propre sauvagerie des occidentaux incarnés par l’ignoble Mike, ce fieffé cocaïnomane. Assez maladroit, comme propos : d’une part la remise en cause du cannibalisme est plutôt ridicule (Gloria remet en cause toute forme de cannibalisme, et pas uniquement celui, effectivement bien plus douteux, du cannibalisme à seule fin alimentaire). D’autre part les tribus continuent à être prises pour des imbéciles puisque leurs membres sont incapables de faire la distinction entre les individus occidentaux (quand bien même certains s’opposent frontalement à Mike). Enfin dédouaner ces mêmes tribus tout en les montrant commettre des exactions aussi barbares n’est pas franchement très malin… Il serait possible d’analyser plus en détail les tenants et les aboutissants des propos inconséquents de Cannibal Ferox, mais enfin cela ne mènerait pas à grand chose, tant Lenzi n’avait en fait d’autre objectif que ceux du pur cinéma d’exploitation. Il n’a jamais été un réalisateur très politique, surfant avant tout sur l’air du temps. Par contre, il s’est souvent révélé être un cinéaste de talent dans tout ce qui est propre audit cinéma d’exploitation. Et sur ce domaine précis, il ne déçoit pas : outre le recours au gore exacerbé, il parvient à faire vivre son film tout du long, ce qui est peut-être le seul point sur lequel il en remontre à Cannibal Holocaust. C’est qu’en ne prétendant pas réaliser un faux snuff, il s’autorise à « combler » les trous en jouant la carte de l’aventure pure et dure. Si ses personnages -Mike excepté- n’ont aucune consistance, leur environnement en a plus qu’il n’en faut, au risque de paraître caricatural. Lorsqu’il ne s’attarde pas sur les cannibales, Lenzi envoie donc un cortège d’animaux exotiques en guise de dépaysement : araignée, anaconda, jaguar, piranhas, tortue géante, tapir, singes… Avec assez peu de stock shots, mais aussi hélas avec peu d’égards pour les animaux en question, tués pour les besoins du tournage, et s’entretuant parfois (en revanche, piranhas exceptés, ils interfèrent peu avec les personnages). Le fait que le film ait réellement été tourné en Amazonie avec des acteurs locaux et non dans des sous-bois hispaniques avec le cousin Manolo (comme dans les productions Eurociné) joue également son petit rôle dans cette réussite. En outre, préparant bien en amont le final, il quitte à plusieurs reprises la jungle amazonienne pour la jungle urbaine de New York, où tout le monde cherche à mettre la main sur Mike : sa petite amie, la police, les trafiquants qu’il s’est mis à dos, non sans prouver qu’il n’est pas besoin d’aller chez les peuplades amazoniennes pour être confronté à la violence. Et tout ceci avec cette musique tantôt ironiquement funky et tantôt agressive, fortement inspirée par celle de Cannibal Holocaust (et -pourquoi s’emmerder ?- reprise directement de La Secte des morts-vivants).

Bien entendu, tout cela n’est guère crédible et tombe bien souvent dans le saugrenu, mais attendait-on vraiment autre chose en regardant Cannibal Ferox ? Entre ses délires gores, son côté « aventure » fortement prononcé, ses incartades new yorkaises vaguement réminiscentes des « polizieschi », la perversité de Mike et bien entendu la nudité de bon aloi, qu’elle soit dans un cadre sexuel, dégradant (la fameuse pendaison aux crochets) ou pseudo culturelle, Lenzi sait décidément y faire. S’il n’a jamais été le cinéaste le plus révolutionnaire ou le plus cohérent, il est en tout cas un des plus solides artisans du bis italien, ce qu’il prouve ici une nouvelle fois.