A bout portant – Don Siegel

|

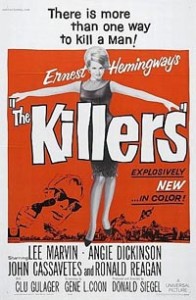

The Killers. 1964.Origine : États-Unis

|

Charlie et Lee, deux tueurs à gages, débarquent dans un institut spécialisé pour non-voyants dans le but d’abattre l’un des professeurs, Johnny North. Ils n’ont aucun mal à accomplir leur tâche, leur cible semblant accepter son sort avec résignation. Et c’est justement cette résignation qui interpelle Charlie, le plus expérimenté des deux tueurs. Alors qu’il devrait se réjouir d’un contrat aussi aisé à remplir, la forte somme octroyée pour celui-ci conjuguée à la passivité de Johnny North face à la mort le poussent à enquêter. Non pas qu’il se soit pris d’affection pour sa victime, mais plus prosaïquement parce qu’il est persuadé qu’il y a beaucoup plus d’argent à gagner. Toutefois pour cela, il devra mettre la main sur le mystérieux commanditaire, tâche à laquelle lui et son compère s’attèlent en remontant le cours de l’existence de Johnny North

Lorsque A bout portant se présente à Don Siegel, ce dernier œuvre pour la télévision, enchaînant les épisodes de séries télévisées (Destry, La Quatrième dimension, Breaking point,…). D’ailleurs cette réappropriation des Tueurs, l’adaptation de la nouvelle éponyme de Ernest Hemingway réalisée en 1946 par Robert Siodmak, est elle-même destinée à la télévision. Cependant, le résultat auquel aboutit Don Siegel est jugé trop violent pour ce média, ce qui conduit la production à le sortir en salles. C’est que le réalisateur s’est éloigné le plus possible du romantisme propre au film noir pour un polar plus nerveux, voire nihiliste. Un choix autant motivé par sa propre personnalité que par l’époque, ces fameuses années 60 qui ont vu le peuple américain commencer à douter et à perdre confiance en leur gouvernement. Si la mécanique des deux films est la même -il s’agit dans un cas comme dans l’autre de remonter le cours de la vie de la victime initiale-, le choix de Don Siegel de placer les tueurs à gages au centre des débats en modifie considérablement la teneur.

D’un film à l’autre, la figure archétypale des tueurs acquiert une nouvelle dimension. Charlie et Lee ne sont plus ces silhouettes monolithiques aperçues dans le film de Robert Siodmak. A fonction identique -tuer Pete Lunn/Johnny North-, Charlie et Lee se distinguent en prenant les choses en mains lorsque leurs homologues désertaient la scène pour ne réapparaître qu’au moment de leur trépas. Tueur à gages ne signifie pas homme de main, Charlie et Lee n’ayant de comptes à rendre à personne. A ce titre Charlie -et davantage que Lee, simple disciple suivant son maître- s’inscrit pleinement dans la filmographie de Don Siegel puisque c’est un individu qui n’agit qu’en son nom et dans son propre intérêt. Véritable machine à tuer, comme l’était le soldat Reese dans L’Enfer est pour les héros, Charlie se double d’une machine à penser, à penser au temps qui passe. Tueur vieillissant, il ne peut qu’être sensible à la passivité affichée devant la mort de Johnny North. Lui qui ne pense plus qu’à se retirer des affaires pour couler des jours heureux et profiter enfin de la vie, ne comprend pas qu’on ne puisse pas se révolter face à la mort, même imminente. Cette interrogation sous-tend tout le film et renvoie à la propre mortalité de Charlie dont le temps presse (un leitmotiv du film). Ainsi, toutes les scènes d’interrogatoires, dispensés par le duo de tueurs auprès des proches de Johnny, sont parcourues d’un sentiment d’urgence que n’alternent en rien les flashbacks relatifs à la victime. Impatient, Charlie n’aime pas qu’on le fasse tourner en bourrique et n’est jamais avare en méthodes d’intimidation. Mais son impatience l’amène, à son corps défendant, à épouser la même trajectoire que Johnny North. Le film prend alors l’allure d’un cercle infernal conduisant les personnages, quoiqu’ils fassent, à une mort certaine. Charlie a eu le tort de vouloir remonter à la source du pouvoir, de s’affranchir de son statut de marionnette et toucher le pactole, pour finalement s’en brûler les doigts. Quant à Johnny North, son tort a été de croire en l’amour d’une femme et de lui céder aveuglément.

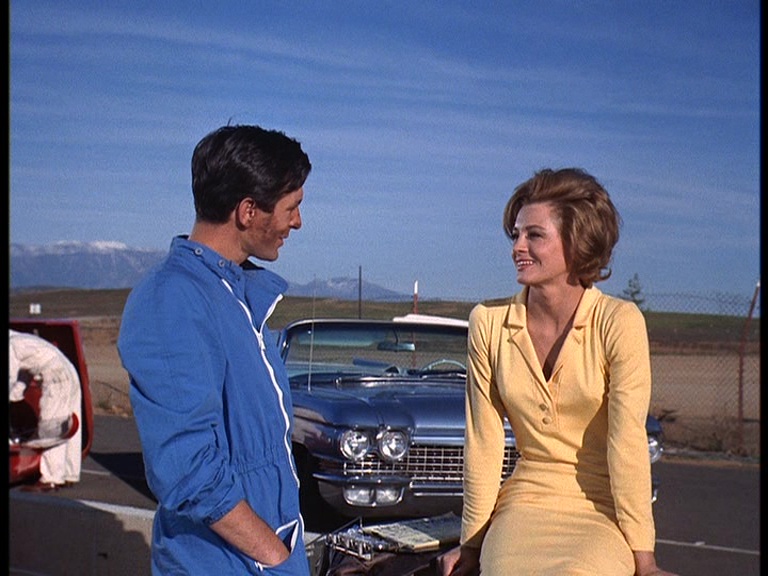

Johnny North, justement, incarne le personnage le plus positif du film, mû par un sentiment aussi noble que l’amour, lorsque les autres ne le sont que par la cupidité. Sheila, il l’aime dès le premier regard, quand bien même celle-ci demeure un bloc d’ambiguïtés. A tel point qu’en dépit d’une première blessure, aussi bien physique que sentimentale, il ne peut s’empêcher de lui céder à nouveau. Il ne participe au détournement de fonds que pour le plaisir de la côtoyer encore, dans un bel élan naïf. Une naïveté propre au personnage, et au film noir en général. En ce sens, la personnalité de Johnny North ne diffère pas de celle de Pete Lunn. Seule leur discipline sportive a changé. A la boxe succède la course automobile, plus clinquante et symbole d’une société en perte de valeurs et toujours plus pressée. Et puis les quelques scènes de courses participent à l’aspect plus urbain et plus lumineux du film. D’un film nocturne (Les Tueurs), nous passons à un film diurne (A bout portant) à l’environnement neutre voire fonctionnel. Don Siegel ne cherche pas la belle image, mais davantage à retranscrire une certaine forme de réalisme pour des personnages sans envergure. En ce sens, son traitement du personnage de Johnny North tranche avec celui de son prédécesseur. Il ne vise pas à en faire une figure tragique, le montrant tel qu’en lui-même, un homme brisé par des choix inconsidérés. Et Charlie de le rejoindre in fine en un geste aussi dérisoire que pathétique, refermant ainsi la boucle d’une mécanique infernale et parfaitement réglée.

Considéré comme le trait d’union entre le film noir et le polar urbain, A bout portant marque surtout une date importante dans la carrière de Don Siegel. Avec ce film, le réalisateur chevronné peaufine un style, sec et nerveux, qui façonnera les plus belles heures du cinéma américain des années 60 – 70. Ni plus, ni moins.