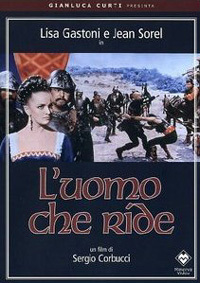

L’Homme qui rit – Sergio Corbucci

|

L’Uomo che ride. 1966Origine : Italie / France

|

1966, l’année du western pour Sergio Corbucci, qui réalisa coup sur coup et dans le désordre Navajo Joe, Ringo au pistolet d’or et l’indémodable Django. Au beau milieu de tout ça, le réalisateur trouva le temps de porter à l’écran une nouvelle adaptation de L’Homme qui rit, livre de Victor Hugo déjà porté à l’écran par les français en 1909 (une version désormais considérée comme perdue), par les allemands en 1921 et par les américains en 1928, ce dernier film étant resté dans les mémoires pour avoir été tourné par des transfuges allemands adeptes de l’expressionnisme. C’est sans scrupules que Corbucci entame sa propre version, ni intimidé par la comparaison avec l’expressionnisme ni par le nom de Victor Hugo. Lui et son armada de scénaristes (cinq personnes plus lui-même !) n’hésitent pas à prendre de très grosses libertés avec le livre, transposant au passage l’histoire de l’Angleterre à l’Italie, et écourtant sa narration étalée sur de longues décennies à la seule époque des Borgia, c’est à dire à l’encablure des XV et XVIème siècles. L’homme qui rit est ici Angelo (Jean Sorel), membre d’une troupe de saltimbanques, dont la moitié du visage, figée dans un rictus permanent, est dissimulée par un masque. L’homme fut enlevé et mutilé par des gitans dans son enfance, avant d’être revendu à ce groupe de comédiens qui est désormais devenu sa famille. Ombrageux, Angelo est épris de Dia (Ilaria Occhini), une jeune aveugle qui l’assiste dans ses numéros d’équilibriste. Leur histoire d’amour sera troublée dans le fief des Borgia, lorsque Lucrèce (Lisa Gastoni), perverse sœur du tout-puisant César (Edmund Purdom), fera arrêter Angelo dans le seul but d’assouvir ses pulsions sexuelles, elle qui se montre attirée par ce qu’elle appelle « les monstres ». Un peu plus tard lors de cette même nuit, l’insurrection va être déclarée par les opposants des Borgia, donnant lieu à d’impitoyables scènes de massacre. Angelo, plein de compassion pour Lucrèce, seule femme voyante à lui avoir jamais accordé ses faveurs, s’enfuira avec elle. Dia sera elle enlevée par Astorre Manfredi (Jean Sorel également) l’un des meneurs de l’insurrection, qui un peu plus tôt dans la journée avait sauvé la troupe de saltimbanques des hommes de César Borgia. Libéré par César au nom du sauvetage de Lucrèce, Angelo apprendra « l’enlèvement » de Dia et, fou de rage, proposera finalement ses services à César pour anéantir la résistance de Manfredi, croyant que celui-ci a enlevé Dia contre sa volonté. Mais en fait pas du tout ! Elle l’aime déjà profondément…

Ah, ces récits médiévaux ! Jamais simples à résumer, toujours prompts à nous balancer des coups de théâtre venant redistribuer toute la donne ! Corbucci, si il a énormément modifié l’histoire de Victor Hugo, n’en a pas moins gardé ce sens de la théâtralité, et son film n’a de cesse que de faire passer le bon Angelo d’un côté à un autre. Tantôt gentil, tantôt au service des méchants, tantôt neutre, tantôt plein d’amour, tantôt aveuglé par la haine, son destin est décidément tragique. C’est celui d’un homme défiguré et qui sous ses dehors courageux cache une résignation profonde, celle d’un défiguré jugeant que l’amour ne peut lui être apporté que par une femme aveugle. Angelo n’est pas dupe : il n’est que la lubie passagère de Lucrèce, et l’amour que celle-ci semble lui porter demeure foncièrement humiliant. Mais il restera auprès d’elle après l’enlèvement de Dia, trouvant en sa compagnie un artifice séduisant doublé d’une manœuvre politique, les Borgia étant attachés à la perte d’un ennemi commun : Astorre Manfredi. Celui-ci étant un sage homme, le combat programmé entre les deux amours de Dia placera le spectateur dans une expectative hautement shakespearienne vouée à s’achever dans le sang pour des personnages sur lequel le sort s’est acharné. L’Homme qui rit met en exergue cette dépendance des sentiments vis-à-vis du destin facétieux exploité par le pouvoir en place, celui des Borgia, cyniques manipulateurs des penchants humains. Contrairement à l’œuvre de Hugo, Corbucci n’utilise pourtant pas la métaphore du sourire éternel comme ironie du sort frappant un homme intérieurement détruit, condamné à arborer ce rictus malgré lui. Nous trouvons pas dans le film de tirades lyriques telles que celle figurant dans le livre : « Je représente l’humanité telle que ses maîtres l’ont faite. L’homme est un mutilé. Ce qu’on m’a fait, on l’a fait au genre humain. On lui a déformé le droit, la justice, la vérité, la raison, l’intelligence, comme à moi les yeux, les narines et les oreilles; comme à moi, on lui a mis au cœur un cloaque de colère et de douleur, et sur la face un masque de contentement« . Corbucci n’utilise ce rictus que comme le motif de l’aliénation d’Angelo, et se contente de cette vision très réductrice portant uniquement sur les remous politiques et sentimentaux de l’acrobate. L’Uomo che ride, en ce concentrant sur un seul personnage et en évitant de se lancer dans une symbolique humaniste, n’est en réalité qu’un simple récit d’aventures sur un fond sentimental shakesparien. Le film ne saurait en aucun cas pousser la réflexion plus loin que les classiques appels à la tolérance des sentiments de son prochain. Ce qui en soit n’est pourtant pas un mal. Léger, mais pas mal. Le parti-pris de transformer l’oeuvre d’Hugo en film d’aventure tragique se reflète après tout dans le scénario, guère regardant sur la crédibilité de certaines situations (une opération esthétique ! une aveugle qui retrouve miraculeusement la vue !) et en revanche beaucoup plus prompt à balader le personnage principal d’un état d’âme à un autre, d’une situation à une autre. Au moins n’y a-t-il pas de temps morts. L’Homme qui rit ne plaira certes pas aux puristes de Victor Hugo mais pourra satisfaire les adeptes du cinéma de cape et d’épée italien, un genre que l’avènement du western (et donc que Corbucci lui-même) aida à faire tomber en désuétude. Quant à Hugo, à défaut d’avoir vu son livre respecté par Corbucci, il pourra se consoler en sachant que James Ellroy s’en inspira pour Le Dahlia Noir et que le fameux Joker de Batman est lui-même basé sur « l’homme qui rit ».