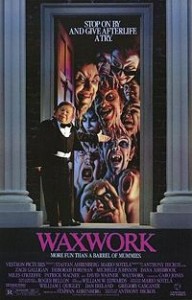

Waxwork – Anthony Hickox

|

Waxwork. 1988Origine : États-Unis

|

Les cinéastes n’ont pas attendu l’avènement de la génération « geeks » et de la mode qui s’ensuivit (toute une plâtrée de réalisateurs férus de cinéma qui rendent hommage à leurs films de prédilection -souvent les mêmes- en remakant directement ou non à qui mieux mieux) pour parler de leur cinéphilie. Prenez Anthony Hickox, par exemple, le fils du réalisateur Douglas Hickox (Théâtre de sang avec Vincent Price) et de la monteuse Anne Coates (Elephant Man). Waxwork, son premier film, est « dédié à la Hammer, à Argento, Romero, Dante, Landis, Spielberg, Wells, Carpenter, Maman et Papa, et bien d’autres… ». Ses intentions furent pourtant très claires, mais ni lui ni personne n’en a fait tout un foin. Consacrer un film entier à rendre hommage aux oeuvres ou aux personnalités qui l’ont marqué fut une initiative spontanée (il rédigea son scénario en trois jours) et consciente de ses propres limites. Le partage avec le public qu’impliquait un film comme Waxwork se faisait naturellement, et ne s’affichait pas avec le sérieux papal d’un King Kong ou le style m’as-tu-vu-si-je-suis-cultivé d’un Kill Bill. S’il y avait bien eu des films du même genre tels que The Monster Squad, réalisé l’année précédente par Fred Dekker, cette tendance dans laquelle s’inscrivait Waxwork différait grandement de celle des « fanboys » de par leur vraie humilité, reflétée par un second degré soulignant d’une part la communion du réalisateur avec son public et d’autre part la conscience de ce même réalisateur de ne pas s’afficher sur le même niveau que ses modèles. Ainsi, le résultat se fait tout de suite plus honnête que ces pseudos-remises au goût du jour signées par des réalisateurs jurant leurs grands dieux de ne pas prétendre égaler les grands anciens, mais cherchant hypocritement à tout faire dans ce sens (il n’y à qu’à comparer les moyens mis à disposition : quitte à prétendre rendre un hommage de « fanboy sincère », autant réaliser des films selon la méthode Corman, ce qui apparaîtra moins faux-cul que de se payer le remake d’un film de Carpenter chez les frangins Weinstein en l’inondant de chansons « vintage »).

Waxwork est un véritable composite de citations issues du cinéma fantastique. Une bande de jeunes est invitée par un étrange bonhomme (David Warner) à visiter un musée de cire sur les coups de minuit. Ils y trouveront des reproductions de scènes consacrées aux grands monstres du bestiaire fantastique. Ils ne seront que deux à en ressortir, Mark et Sarah (Zach Galligan et Deborah Foreman), qui ne mettront pas longtemps à comprendre que leurs camarades disparus se sont invités dans les tableaux présentés et en font désormais partie intégrante. Grâce à un ami de feu le grand-père de Mark (Patrick MacNee), ils apprendront que le gérant du musée projette de conquérir le monde en redonnant vie à tous les monstres de cire. Pour cela, il faut que tous ses tableaux soient complétés par de la chair fraiche. Et il ne lui en manque plus que quelques uns…

Si le film démarre comme un film d’horreur classique des années 80, avec son lot d’étudiants aux personnalités bien définies (le héros, la chaudasse, la timide, le rigolo), il ne faut pas longtemps pour comprendre que son déroulement sera singulièrement différent. Sitôt le musée de cire et ses tenanciers aperçus, il devient évident que Waxwork fonctionnera comme un train fantôme, avec différentes parties toutes marquées par un second degré suffisamment léger pour ne pas faire verser le film dans la parodie. L’invitation dans un tel endroit bien entendu sinistre, ainsi que l’accueil réservé aux visiteurs par un duo excentrique (un nain perfide et un majordome idiot, le premier appelé Hans en référence au Freaks de Tod Browning et le second digne du Lurch de La Famille Addams, lui-même inspiré par la créature de Frankenstein) ne fait aucun doute. Le principe d’un semblable musée de cire n’est d’ailleurs pas nouveau : déjà en 1933, Michael Curtiz sortait un Masques de cire qui allait être refait en 1953 par André de Toth sous le titre L’Homme au masque de cire. C’est donc en fait à un musée du cinéma d’horreur que nous convie Anthony Hickox, qui s’empresse alors d’envoyer ses deux premières victimes dans les griffes de deux genres de monstres incontournables : le loup-garou et les vampires ( Dracula accompagné de ses trois femmes et d’un fils). Le film semble alors prendre des allures d’anthologie, chose qui sera démentie par la suite avec l’introduction d’une intrigue originale n’étant somme toute qu’un moyen pour arriver à un déferlement final via quelques autres visites dans certains tableaux, les victimes étant généralement toutes désignées pour se retrouver dans un lieu particulier. Ainsi, la salope se retrouve face aux avances des vampires, toujours lourdes de sous-entendus.

Le réalisateur n’a cependant pas forcément les moyens de ses intentions, et en dépit d’une forte dose de gore grand-guignol, cette excursion dans le château vampire pêche par son côté romantique trop exacerbé, desservi par de peu convaincants décors et par des acteurs loin d’égaler leurs glorieux aînés. De même, la visite dans l’antre du Marquis de Sade (personnage principal du camp des « méchants »), en plus de faire le doublon de style avec celle du sous-Dracula, démontre une trop vive exagération du sado-masochisme. On leur préférera la scène du loup-garou dans sa cabane au fond des bois (volée à Hurlements, le lycanthrope étant en plus exactement identique à celui conçu par Rob Bottin pour Joe Dante), ou encore celle dans un cimetière en noir et blanc repris à La Nuit des morts-vivants. Voire celle de la momie, sobre mais efficace. Les mini-scénarios réservés à ces séquences sont les plus minces possibles, permettant à Hickox de gagner du temps en faisant appel aux connaissances de ses spectateurs, censés partager la même culture que lui. Le déferlement final tant attendu brassera quant à lui les monstres à tour de bras : outre ceux déjà mentionnés, de nombreux autres sortiront eux aussi de leur condition de statues de cire. Nous verrons ainsi les héros du film et leurs alliés se battant en vrac avec la créature de Frankenstein, une ghoule, une main baladeuse à la Evil Dead 2, Audrey la plante carnivore de La Petite boutique des horreurs… Là aussi, Hickox fait preuve d’une certaine maladresse, cette fois à cause de la confusion de sa mise en scène, qui ne sait plus où donner de la tête. Il tente tout de même de préserver toutes les ficelles des films qu’il cite, réservant par exemple l’argent au loup-garou. Et il se paye en plus le luxe de citer des films sortant du domaine du fantastique, mais tout aussi recommandables (L’Inspecteur Harry), chose qu’il avait déjà inaugurée par un personnage de flic issu des films noirs.

Si on peut reprocher à Hickox de ne pas exploiter au mieux toutes les figures qu’il empreinte, il est difficile de l’accuser de chercher à se mesurer aux oeuvres auxquelles il se réfère. Au contraire, il fait preuve d’une grande déférence envers elles, parfois peut-être trop (les vampires) et cherche au mieux à ne pas les ridiculiser tout en ayant recours à un second degré constant le préservant de toute prétention. Waxwork est une série B généreuse ne visant pas autre chose qu’à faire partager en toute intimité une cinéphilie commune, sans aucune forme d’auto-satisfaction racoleuse.

Un des premiers films d’horreur qui m’a marqué étant jeune. Je ne pense pas que aujourd’hui il aura le même effet sur moi, mais je préfère garder un souvenir impérissable de ce film que de le gâcher à la revoyure.

Les parties avec les monstres (les vampires, loup-garou, momie) marchent comme des sketchs et offrent des moments de gore qui m’ont marqué comme avec cette scène où une momie écrase la tête d’un pauvre quidam, ou d’un loup-garou qui essaye de rentrer dans une cabane au fond des bois, avec un John Rhys-Davies en bûcheron.

Waxwork 2 tentera de renouer avec le succès du premier mais restera décevant. Ses sketchs moins inspirés ne marqueront pas autant que ceux du premier, à part une scène où les protagonistes passent de film d’horreur en film d’horreur, en cherchant à fuir leurs poursuivants.

Waxwork réussira là où le Monster Squad, peut être trop cynique, se ratera : offrir un spectacle généreux qui ne cherchera pas à désamorcer ses scènes d’horreur par de l’humour, et surtout ne pas se reposer sur une bande de gamins antipathiques et vulgaires comme dans le film de Fred Dekker.