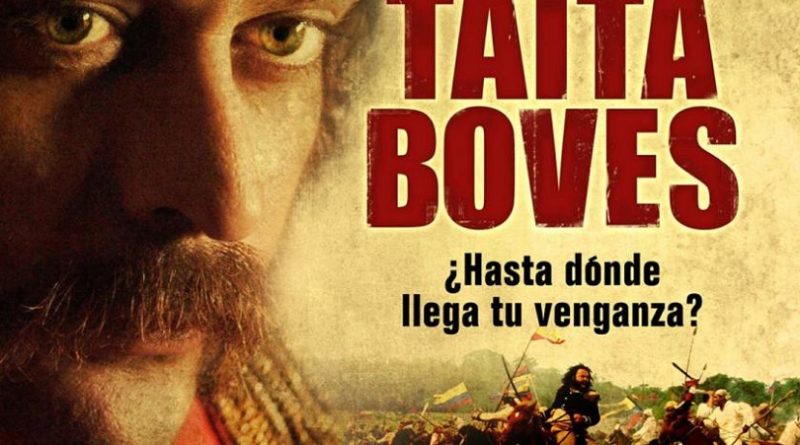

Taita Boves – Luis Alberto Lamata

|

Taita Boves. 2010Origine : Venezuela

|

XIXe siècle – La guerre d’indépendance fait rage au Venezuela entre les forces indépendantistes vénézueliennes et la couronne d’Espagne. Au gré des victoires des uns et des autres, le pays passe des mains des indépendantistes aux mains des royalistes dans un chassé-croisé incessant et meurtrier. Né espagnol dans les Asturies et débarqué au Venezuela vers l’âge de 16 ans, Jose Tomas Boves va jouer un rôle marquant dans cette guerre sous la bannière royaliste, infligeant notamment de cuisantes défaites aux troupes bolivariennes. Mais au-delà de ses victoires et de sa réputation d’homme violent et cruel, c’est au niveau symbolique que sa météorite carrière de chef de guerre prend tout son poids, lui qui a su mieux que quiconque faire entendre la voix du peuple vénézuélien en l’associant à ses victoires.

Dans un pays à la production cinématographique aussi pauvre que celle du Venezuela, chaque opportunité de (re)faire du cinéma est à saisir. Luis Alberto Lamata l’a bien compris, lui qui n’a pas hésité à accepter la réalisation de Miranda regresa (2007), première production de la Villa del Cine, les studios créés par le président Hugo Chavez en personne afin de dynamiser la production cinématographique nationale. Après une décennie passée à ne tourner que pour la télévision, l’occasion de renouer avec le cinéma était trop belle. Néanmoins, Luis Alberto Lamata ne saurait se contenter d’œuvres de commande, comme en atteste El Enemigo, une production indépendante sortie l’année suivante. Quant à Taita Boves, tout film d’époque qu’il soit, il ne joue pas dans la même catégorie que Miranda regresa. Aux fastes et au didactisme de cette commande, le réalisateur oppose un film au budget plus modeste et dispensant une vision nettement plus personnelle d’un personnage historique pour le moins controversé. Pour rédiger son scénario, Luis Alberto Lamata s’est librement inspiré du roman Boves El Urogallo de Francisco Herrera Luque, ouvrage qui l’avait profondément marqué adolescent, pour un rendu à la fois intimiste et ambitieux.

En moins de deux heures, Luis Alberto Lamata essaye de balayer les moments clés de la vie de Jose Tomas Boves, comme autant d’éléments constitutifs de sa légende. Toutefois, afin d’éviter la pesanteur inhérente au biopic, il choisit de déconstruire son récit tout en l’expurgeant de toute indication temporelle. Ce n’est pas tant l’époque que l’homme qui fascine le réalisateur. De fait, Taita Boves s’écarte du récit historique classique pour une approche plus libre, entremêlant les époques (toutes proportions gardées, l’irrésistible ascension de Boves se concentrant en l’espace de quelques années) et jouant beaucoup avec les couleurs, celles-ci tendant à disparaître à l’exception du rouge à mesure que nous approchons de la fin du personnage. Il faut le reconnaître, ces afféteries n’apportent pas grand chose au récit, tout juste nous permettent-elles à la longue de nous situer un peu mieux quant au cheminement de Boves. Cette absence de couleurs symbolise l’aveuglement de plus en plus avancé d’un homme bouffi d’orgueil et de pouvoir au point de ne pas avoir senti le vent tourner.

En démarrant sur le corps sans vie et comme laissé à l’abandon de Jose Tomas Boves, Luis Alberto Lamata place d’emblée son film sous l’égide de la tragédie. Jose Tomas Boves nous apparaît rapidement comme un homme seul, sans attaches et quelque peu perdu dans un pays qui n’est pas vraiment le sien. Paysan, marchand, contrebandier, Boves s’est essayé à de nombreux métiers, ayant même tâté de la prison pour avoir couché avec la femme de son patron. Mais à aucun moment on ne perçoit chez lui une âme de leader ou une quelconque conscience politique. C’est surtout un homme rusé qui sait parfaitement s’accommoder des aléas de la vie pour en faire les fondements de sa quête de reconnaissance. Car c’est cela qui lui importe le plus : la reconnaissance. Attiré par l’aristocratie espagnole, il goûtera fort peu d’en être violemment écarté et ramené à sa condition de petite gens. De cette soirée qui aurait dû l’amener à se positionner dans la haute société espagnole, il en nourrira une profonde amertume qui se muera en haine tenace lors de son retour en chef militaire. Alors devenu une menace pour les troupes indépendantistes menées par Simon Bolivar, dont Boves incarne en quelque sorte la face sombre, l’asturien assiège la ville de Valencia durant plusieurs jours. Luis Alberto Lamata, ici peu enclin au spectaculaire (en tout et pour tout, le film compte deux très courtes scènes de bataille, filmées au cœur de la mêlée), nous épargne le siège au profit de l’entrée des troupes de Boves dans la cité et de la réception qu’il donne dans la demeure même où il a été rejeté quelques années auparavant. Scène cruciale, ladite réception marque le basculement définitif de Boves dans la folie meurtrière. Il n’agit pas en porte étendard de la couronne d’Espagne mais bel et bien pour son propre compte, prenant un plaisir sadique à lire la peur dans les yeux de ceux qui, il y a peu, le regardaient encore avec mépris. Il s’agit en quelque sorte de la revanche du banni, mais une revanche démesurée –Boves ordonne le massacre sans distinction de toute la population– au point que certains de ses hommes commencent à s’en détacher. Cependant, pour cruciale qu’elle soit, cette scène met en lumière certaines limites des partis pris du réalisateur. A trop vouloir s’attarder sur les événements antérieurs au Boves chef de guerre, il en vient à expédier les rapports qui unissent Boves à ses troupes, composées de tous les laissés pour compte du pays (les paysans, les esclaves, les indiens…). Ceux-ci se limitent à ses promesses de rendre leur liberté, et surtout leur dignité, à tous ces individus qui ont, comme lui, subi l’opprobre de cette bourgeoisie dominante. Si le film ne manque pas de faire de Boves un homme de confiance –lorsqu’il promet à l’un de ses lieutenants une belle demeure, il la lui donne–, il n’en apparaît pas moins comme un leader un brin populiste, se découvrant un talent certain pour rameuter les hommes à sa cause. On ne peut alors s’empêcher de voir en Taita Boves une projection à peine déguisée du Venezuela contemporain, Hugo Chavez partageant avec l’asturien ce même bagout et cette même propension à flatter l’ego des gens du peuple.

Projet intéressant en soi, Taita Boves s’avère au final quelque peu décevant. Sans doute trop ambitieux au regard de la faible durée du film, et manquant parfois de subtilités dans ses effets (si on ne peut nier au film de belles qualités esthétiques, le réalisateur se montre parfois trop grandiloquent dans sa mise en scène), Luis Alberto Lamata échoue à retranscrire toute la complexité d’une époque particulièrement sanglante et riche en atrocités commises par les deux camps. Pour qui n’entend rien à cette guerre d’indépendance qui a duré de 1810 à 1823 (ce qui sera le cas de la majorité des spectateurs), Taita Boves demeure obscur et laisse sur sa faim. Reste le portrait de cet homme, personnage intriguant et excessif qui aura mis en lumière la nécessité dans ce genre de lutte de ne laisser pour compte aucune caste de la population, car c’est toujours des petites gens que naissent les grandes victoires. L’actualité en Afrique du Nord nous en apporte une brillante illustration.