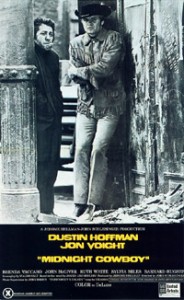

Macadam Cowboy – John Schlesinger

|

Midnight Cowboy. 1969Origine : Etats-Unis

|

Joe Buck (Jon Voight), jeune et naïf texan se prenant pour un cowboy plaque sa vie minable et solitaire pour aller à New York, où il espère bien devenir un gigolo à succès grâce à sa dégaine à la John Wayne. Sur place, il ne rencontrera que le mépris et sera arnaqué par différentes personnes, dont Rico Rizzo (Dustin Hoffman), dit « Ritso » (« rital » en version française), maladif éclopé vivant dans un immeuble condamné, avec lequel il sympathisera malgré tout.

La fin des années 60 n’étaient pas que jeunes gens aux vêtements colorés fraternisant dans des champs boueux tout en écoutant le Grateful Dead. Macadam Cowboy, réalisé en plein coeur de cette époque un peu trop vite idéalisée, est là pour le rappeler. Il le fait alors même que le mouvement hippie marchait encore très bien, et que les Beatles n’étaient pas encore séparés. Le film de John Schlesinger aborde une réalité concrète, celle de la vie new yorkaise, qu’il décrit de façon on ne peut plus noire, sans pour autant forcer le trait. Loin de toute la contre-culture pacifiste demeurait encore une certaine frange de la société dont pas grand monde voire personne ne se souciait. Ce sont les clochards, immigrés, marginaux et/ou handicapés, les pauvres « non assistés » (qu’on peut plus ou moins assimiler au sous-prolétariat de Marx), ceux des bas fonds de New York, que le film ne se contente pas de récréer, puisqu’il fut tourné dans ces décors « naturels », y compris pour l’appartement de Rico dans lequel les deux protagonistes principaux vivotent. C’est en montrant ce milieu que Schlesinger fait naître l’idée que les hippies, chantres de la solidarité, de la contestation sociale et de la libération des moeurs et de l’esprit, n’étaient qu’une bande organisée de jeunes tapant à côté de la plaque. Plein de sous, les quelques hippies de Macadam Cowboy n’apparaissent que comme des jeunes gens pas forcément méchants mais en tout cas incroyablement superficiels. Ils ne sont que les représentants d’une mode vouée à disparaître, et ils sont appelés à se fondre dans la foule new yorkaise, celle qui finit par se méfier de tout le monde, par ne plus remarquer les clochards allongés sur les trottoirs et par exploiter ceux qui sont exploitables. Rico et Joe sont de ceux-là. Le second n’est certainement pas le plus intéressant des deux, malgré qu’il soit celui sur lequel Schlesinger s’attarde le plus, lui attribuant un passé concret à travers des flash backs psychédéliques eux aussi très sombres : on devine ainsi qu’enfant, il fut victime d’abus de la part de sa grand-mère et qu’adolescent, lui et sa petite amie furent violés par un gang de mâles rednecks. Malgré tout, Joe reste quelqu’un d’optimiste, sa naïveté n’étant guère entamée par ces douloureux souvenirs qui au contraire le poussent à supporter tout ce que sa situation de gigolo raté peut lui amener d’intolérable, tels que passer au lit avec une vieille bourgeoise qui ne le payera pas, être contraint à l’homosexualité dans un cinéma miteux par un jeune drogué qui ne le rémunérera pas non plus ou encore tolérer l’arnaque dont il fut victime de la part de Rico dès son arrivée à New York. Jon Voight n’a pas un rôle très facile : son personnage de doux rêveur à la limite de Forrest Gump est fait pour résister à l’humiliation, à la misère, et au froid qui envahit New York.

En revanche, Rico est d’une autre trempe, et permet à Dustin Hoffman de tenir l’un des rôles (si ce n’est le rôle) de sa vie. Nous ne savons pas grand chose de son passé, si ce n’est qu’il est le fils d’un cireur de chaussures décédé : dès son arrivée dans la vie de Joe, il est déjà au fond du gouffre. Il a beau dissimuler sa misère derrière une allure de mafieux et un caractère gouailleur afin de mieux arnaquer le jeune gigolo, sa véritable situation sera révélée dès que Joe perviendra à remettre la main sur lui. C’est là qu’il sera forcé de se montrer sous son vrai jour : c’est un éclopé, un boiteux tuberculeux qui vit dans un immeuble dégueulasse condamné par les autorités sanitaires de la ville. Censé devenir lui-même le manager de Joe, il ne fera que tomber de plus en plus au fond du gouffre au fur et à mesure des échecs de son poulain pour s’attirer l’argent de riches clientes. Le mot pathétique est probablement le plus adapté pour le décrire, et les scènes se déroulant en plein hiver new-yorkais sont certainement aussi dérangeantes que les envolées sur le bitume de Easy Rider peuvent être planantes. Si Rico est à ce point pitoyable, c’est aussi à sa constante dénégation de sa véritable situation qu’il le doit. De plus en plus handicapé par ses jambes, toussant de plus en plus, il refuse pourtant toute aide quelconque. Cette dénégation, pourtant absurde, a quelque chose qui confère au personnage quelque chose de digne. Il devient pourtant de plus en plus évident que les rôles sont inversés, et que c’est davantage Rico qui est dépendant de Joe que l’inverse qui était prévu au départ. L’ambiguité et le non-dit atteignent les relations entre les deux personnages, dont l’amitié peut parfois prendre la tournure d’une relation homosexuelle platonique, du moins de la part de Rico, qui n’a que le mot « tapette » à la bouche. Mais Rico n’est certainement pas homme à se livrer : la présence de Joe est déjà en soit quelque chose qu’il s’est autorisé sous le prétexte d’un possible apport financier. Mais jamais il ne travaillera comme manager, et la réalité est que les deux hommes sont au moins amis (sans même se l’avouer, du moins pour Rico, qui s’opposera avec plus ou moins de recul simulé au départ de son pseudo-poulain) et qu’ils combattent ensemble la solitude extrême dans laquelle ils sont plongés dans cette ville froide construite sur des bas-fonds peuplés par des gens comme eux. Homosexualité ou pas, la question ne se pose pas vraiment et ne serait qu’une des nombreuses choses que Rico ne souhaite pas partager. L’important est que la relation qui unit les deux hommes est avant tout construite sur une aide mutuelle permettant de survivre.

Doté d’une chanson emblématique aujourd’hui assimilée au mouvement hippie résolument positif (« Everybody’s Talkin » par Harry Nilsson, qui complète une bande originale de John Barry et qui aurait dû être complétée par le « Lay Lady Lay » de Dylan si celui-ci avait remis sa chanson dans les dates imparties), Macadam Cowboy est pourtant un film très très sombre jusqu’à son dernier plan. Un film qui écopa en son temps d’un classement X (c’est d’ailleurs le seul film classé X à avoir reçu un Oscar du meilleur film). Un regard très marginal sur une époque qui se doit d’être creusée plus profondément que ce que fait d’habitude Hollywood, et qui en a d’autant plus de mérite qu’il fut porté à chaud, avec une grande lucidité, aidé en cela par le roman de James Leo Herlihy sur lequel il s’est fidèlement basé. On pourra éventuellement reprocher à John Schlesinger d’avoir utilisé un peu trop grossièrement de méthodes psychédéliques (montage éliptique, noir et blanc, sauts dans le temps et anachronismes) pour ses flashbacks, mais certainement pas d’avoir manqué d’audace.