Le Soldat bleu – Ralph Nelson

|

Soldier blue. 1970.Origine : États-Unis

|

En pleine conquête de l’Ouest, un détachement de l’armée américaine chargé de convoyer des fonds est attaqué par les Cheyenne. C’est un massacre. Seuls le soldat Honus Grant et Creta Maribel Lee parviennent à s’en sortir vivants. Le premier de manière miraculeuse lorsque la seconde, femme blanche qui a vécu chez les Cheyenne, au prix de ruses de Sioux savamment exécutées. Une fois le choc passé, Honus Grant est bien décidé à poursuivre sa mission et, à défaut d’or, à ramener Creta Maribel Lee saine et sauve dans les bras de son militaire de mari. Devant traverser des territoires indiens sans escorte, le chemin du retour s’annonce périlleux. Mais le danger ne provient pas forcément de qui l’on croit…

Réalisé en 1970, Le Soldat bleu participe, à l’instar du Little Big Man de Arthur Penn sorti la même année, d’une vague de films plus engagés née sur les cendres du flower power. Cette année là, la guerre du Vietnam devient de plus en plus impopulaire et suscite de nombreux rassemblements anti-militaristes un peu partout dans le monde. Ultra médiatisé, ce conflit révèle au monde toutes les horreurs perpétrées, amplifiant son côté illégitime à l’instar du massacre des Indiens en son temps, auquel certains faits d’armes de l’armée américaine au Vietnam renvoient irrémédiablement. Le western des années 70 acquiert alors une portée allégorique, dénonçant les massacres présents en évoquant ceux du passé. Se faisant, il s’inscrit dans la continuité des rares westerns pro Indiens ayant vu le jour une vingtaine d’années plus tôt comme La Flèche brisée de Delmer Daves (1950).

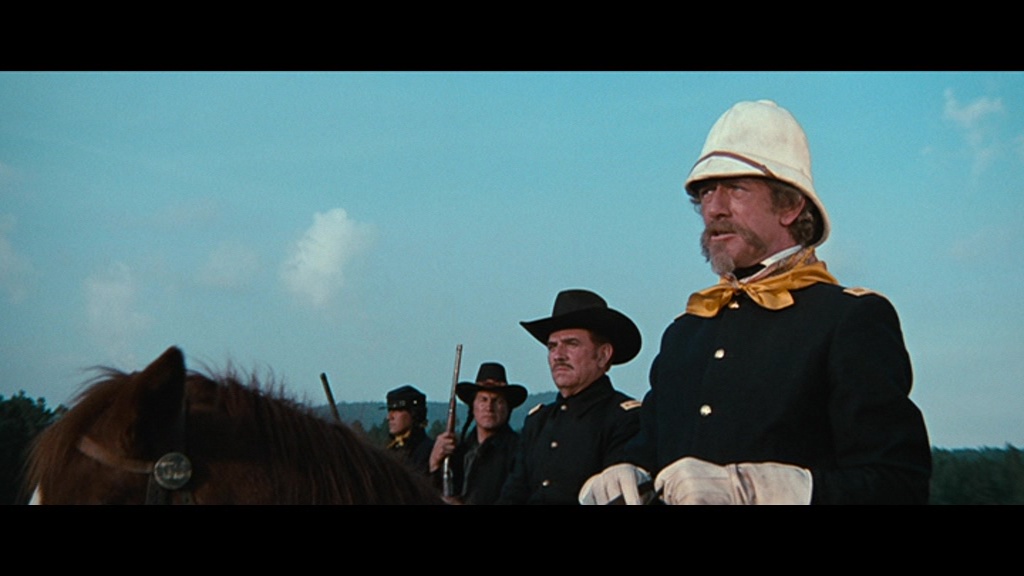

Par son contenu, Le Soldat bleu se veut une réécriture contestataire de l’Histoire, rejoignant en ce sens la démarche de Arthur Penn pour Little Big Man. Néanmoins, les deux films diffèrent par le parti pris des deux réalisateurs. Arthur Penn a choisi d’accentuer l’aspect mythologique de son récit, conférant à son personnage principal des allures de héros picaresque. Il en résulte un film pétillant qui brasse de nombreux thèmes propres au western, tout en amenant les spectateurs à se sensibiliser à la cause indienne, sans qu’il lui faille chausser les gros sabots du film à thèse. Ralph Nelson, quant à lui, se retrouve le cul entre deux chaises, n’ayant pas su s’astreindre à une conduite précise. Ainsi, il introduit et conclut son film par un texte explicatif et solennel qui insiste lourdement sur la véracité des faits évoqués. Deux textes qui accompagnent deux scènes de massacre à la violence exacerbée et qui se répondent l’une l’autre. La première montre un convoi de l’armée américaine se faire attaquer par une horde de Cheyennes. L’attaque est aussi brutale que soudaine, le sang gicle abondamment et les corps sont mutilés. La caméra ne nous cache rien de ces exactions, se montrant aussi indiscrète que celle des journalistes couvrant la guerre du Vietnam. Cependant, il ne s’agit là que d’un accrochage comme il y en eut tant d’autres durant les guerres indiennes. Les victimes ne sont que des belligérants qui, par conséquent, connaissent parfaitement les dangers auxquels ils s’exposent. Rien à voir avec le massacre qui clôt le film, cette fois-ci à l’initiative de l’armée américaine. Cette dernière, sous couvert de vengeance, piétine allégrement les lois les plus élémentaires de la guerre, notamment en ne respectant pas le drapeau blanc brandi devant eux. L’attaque est toute aussi brutale et sanglante que la première, mais elle se dote d’actes de barbarie (massacre d’enfants et de vieillards, viols des femmes) qui la rendent proprement abjecte et inacceptable. La sauvagerie supposée a changé de camp, les tuniques bleues se comportant comme des monstres sanguinaires avec force images chocs à l’appui. A ce moment là, Ralph Nelson en oublie toute mesure et nous gratifie de plans gores qui font soudainement basculer le film dans le film d’exploitation. Il faut voir ces soldats crier victoire en brandissant des bras, des jambes ou des têtes d’Indiens au bout de leurs sabres et de leurs baïonnettes pour y croire. Ce criant manque de subtilité au moment de conclure provoque l’effet inverse de celui recherché. Si ces images suscitent bel et bien un sentiment de malaise, celui-ci se fait davantage ressentir vis-à-vis de la manière dont Ralph Nelson illustre la véritable hécatombe de Sand Creek, plutôt que par les actes en eux-mêmes. Un malaise qui découle également de toute la partie centrale, sorte de récit d’aventures parcouru d’une légèreté qui tranche avec ces deux parenthèses sanglantes.

Au-delà de l’évocation de l’hécatombe de Sand Creek (1864) qui renvoie au drame de My Lai plus d’un siècle plus tard (mars 1968), Le Soldat bleu se concentre sur les deux survivants du massacre initial, Creta Maribel Lee et le soldat Honus Grant. Sur le mode d’attraction -répulsion, le duo mal assorti chemine cahin-caha entre scénettes humoristiques et piqûres de rappel concernant le sort infligé aux Indiens. En sa qualité d’ex épouse d’un chef Cheyenne, il revient de droit à Creta Maribel Lee de rappeler aux spectateurs toutes les incivilités que les colons américains ont infligé aux Indiens. Elle se fait leur porte-parole (ainsi que celui du réalisateur) et tente d’ouvrir les yeux à Honus Grant, incarnation à l’écran du spectateur ignorant. Ce jeune soldat sans expérience n’est d’ailleurs pas un mauvais bougre, n’agissant que dans l’intérêt de ses coreligionnaires, à l’image de son action visant à détruire le stock de fusils qu’un trafiquant déjanté -un Donald Pleasence méconnaissable- destinait aux Indiens. Il incarne la naïveté faite homme, croyant à la droiture de ses supérieurs, foi que l’attaque finale va battre en brèche. Et si Ralph Nelson n’a pas su nous éviter la romance entre ces deux personnages (sorte de passage quasi obligé au cinéma), au moins a-t-il évité de transformer Honus Grant en vaillant défenseur de la cause indienne. L’insubordination qu’il oppose à son supérieur est principalement mue par la présence de Creta dans le camp indien, comme l’illustre fort bien ce dérisoire « je t’aime » qu’il lui adresse alors que l’instant d’avant, elle se trouvait entourée de dizaines de cadavres de femmes et d’enfants. La constance du personnage réside justement dans ce décalage permanent, source de drôlerie. Drôle, le film l’est à de nombreuses reprises. Ralph Nelson use aussi bien de dialogues bien sentis et irrésistibles entre la crue Creta et le prude Honus, que d’un comique de situation parfaitement maîtrisé (par exemple, Honus tentant désespérément de défaire les liens de Creta avec les dents, tout en en couvrant l’auguste fessier qui s’offre à lui). De la parfaite alchimie entre ces deux personnages découle les meilleurs moments du film, à tel point qu’on en oublie la scène choc qui les a réunis, celle-ci semblant presque issue d’un autre film.

La vision d’un film comme Le Soldat bleu laisse dubitatif. On en sort avec le souvenir tourmenté d’un film à la fois enlevé et très plaisant dans sa partie centrale, mais aussi ouvertement racoleur lors de sa conclusion, à l’horreur tellement amplifiée qu’elle finit par pervertir ce qu’elle dénonce. Et sur le strict point de vue de la construction dramatique, le passage de l’un à l’autre apparaît beaucoup trop abrupt pour être convaincant. A tel point qu’on a l’impression que Ralph Nelson ne s’est rappelé que lors du dernier tiers de ce pour quoi il s’était lancé dans la réalisation de ce film. Pas inintéressant car symptomatique d’une période troublée, Le Soldat bleu n’en demeure pas moins un film bancal, victime de ses bonnes intentions.