La Fièvre du samedi soir – John Badham

|

Saturday Night Fever. 1977.Origine : États-Unis

|

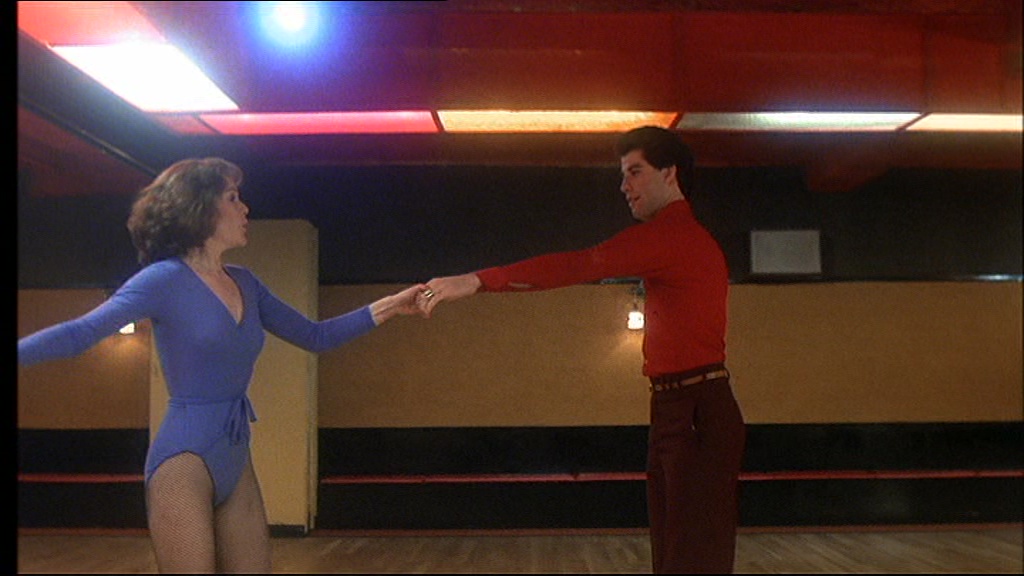

Tony Manero, pas encore 20 ans, vit chez ses parents dans le quartier de Brooklyn. La semaine, il travaille dans un magasin de peintures du quartier, boulot qui lui permet de participer aux frais de la maison. Un quotidien plutôt morose qu’il égaye tous les samedis soirs en se rendant à la discothèque 2001 Odyssey avec ses amis. Sur la piste de danse, il devient un autre homme, un véritable showman vers lequel tous les regards convergent. Ce quart d’heure de gloire répété semaine après semaine, Tony veut en faire son quotidien. Mais il ignore comment. Son objectif à court terme tient à ce concours de danse organisé par la discothèque qu’il se verrait bien remporter. Il décide dans un premier temps de faire équipe avec Annette, une jeune femme follement éprise de lui qui gravite autour de sa bande et lui. Et puis il finit par jeter son dévolu sur une autre jeune femme, croisée un samedi soir sur la piste, Stéphanie Mangano. De Brooklyn comme lui, son attitude hautaine et désintéressée avive son intérêt.

La Fièvre du samedi soir est l’exemple typique de ces films qu’on a l’impression de connaître sans même les avoir vus tant il font partie intégrante de la culture populaire. Les aptitudes de danseur de John Travolta ne sont désormais plus à démontrer (et abondamment parodiées, comme dans Y a t-il un pilote dans l’avion ?) et les chansons des Bee Gees n’ont besoin que de quelques notes pour être fredonnées toute la journée. Ce qui ne va pas sans quelques idées préconçues à son sujet. La principale étant que l’on s’attend à une success story, à l’instar de ce qui est arrivé à son interprète John Travolta, devenu une star internationale à la suite du film. Statut que le succès de Grease viendra renforcer l’année suivante. Or La Fièvre du samedi soir s’en écarte, même si la présence d’une affiche de Rocky dans la chambre de Tony semble vouloir assurer une certaine filiation. Si filiation il y a, elle se situe davantage aux niveaux des origines sociales des deux protagonistes, deux italos-américains au bas de l’échelle sociale. Mais cela s’arrête à ça. Tony et Rocky n’ont pas la même approche de la vie, le premier n’ayant pas encore 20 ans, et n’aspirent pas aux mêmes choses. Tony est un homme de lumière, une bête de scène qui veut en mettre plein les mirettes. Il éprouve un ardent besoin de plaire, d’être admiré. Il en tire sa force au point d’en devenir méprisant. Dans la discothèque où il a élu domicile chaque samedi, il apparaît dans toute sa magnificence, roi incontesté devant lequel tout le monde s’incline. Mais au quotidien, il n’est qu’un individu parmi tant d’autres. Un fils mal aimé qui se débat comme il peut avec l’aura d’un frère aîné ordonné prêtre, rêvant d’ailleurs. Un ailleurs qui prend la forme d’une enclave, l’île de Manhattan percue comme un eldorado à la fois si loin et si proche.

A y regarder de plus près, La Fièvre du samedi soir est un film sur la mystification. Tout démarre de cet article du journaliste britannique Nick Cohn paru en 1975 dans les pages du New York Magazine qui invite le lecteur à une immersion dans l’univers du disco et de ses codes. Ce papier, sur lequel s’appuie le scénario de Norman Wexler, s’avérera une supercherie comme l’avouera son auteur 20 ans plus tard. De cette base montée de toutes pièces découle toute une imagerie qui a depuis fait florès. En un sens, le film fait sien l’axiome fordien dans les pas de son personnage principal aux aspirations légendaires. Préfigurant les années 80 et son culte du corps (ce sera la décennie des gros bras dans le sillage de Sylvester Stallone et Arnold Schwarzenegger), John Badham filme John Travolta comme une statue grecque. Dès la séquence d’ouverture, une déambulation dans les rues de Brooklyn, il offre de son acteur un plan en contre-plongée qui l’immortalise en totem d’une certaine virilité. Un plan qui trouve son prolongement quelques minutes plus tard lorsque dans l’intimité de sa chambre, vêtu d’un simple slip noir et tous muscles dehors, Tony se mire dans sa glace. Aller danser ne s’improvise pas. Il s’astreint chaque samedi soir à de longs préparatifs qui vont du choix de sa chemise à sa mise en pli. Une métamorphose mal comprise de ses parents qui occasionne quelques moments drôlatiques au moment du dîner familial, lorsque Tony s’attable enroulé dans un drap blanc afin de protéger ses atours de toutes projections alimentaires. S’exposent alors à la fois tous les attendus d’une famille italo-américaine (sacralisation de la religion, le père en figure d’autorité, la mère en figure nourricière) et les signes d’une nouvelle virilité. Frank Manero Sr se recroqueville sur les acquis séculaires de sa position d’homme de la famille mais n’en a plus les attributs. Au chômage, il se trouve dans l’incapacité de subvenir aux besoins de la maisonnée mais s’entête dans sa pensée machiste, refusant farouchement que son épouse cherche un travail. Fragilisé, il subit les railleries de Tony, qui par son emploi participe financièrement aux frais du quotidien , et – crime de lèse-majesté – se fait rabrouer par sa propre femme. Dans sa manière de prendre soin de lui, Tony Manero préfigure ces hommes qu’un autre journaliste britannique – Mark Simpson – a qualifié de métrosexuels dans un article paru en 1994. Cependant, il reproduit à sa manière le machisme paternel en se montrant condescendant à l’égard des femmes. Il leur nie tous sentiments, jouant avec elles et allant jusqu’à l’humiliation dans le cas d’Annette. Les rapports tendent à s’inverser avec Stéphanie Mangano. De par sa récente ascension sociale (elle travaille désormais à Manhattan, où elle s’apprête à s’installer définitivement), elle prend de haut l’impétueux Tony qu’elle rabaisse constamment. Par sa propension à toujours se mettre en avant en listant ostensiblement les grands noms qu’elle est amenée à côtoyer, elle apparaît dans toute sa superficialité. Un mot qui leur sied bien, à l’un comme à l’autre. Il en résulte un couple étrange construit sur un mélange d’attraction-répulsion dont l’intérêt personnel n’est jamais bien loin.

Tony Manero est un homme tiraillé. Sa vie est à Brooklyn (ses amis, ses parents, sa discothèque) mais il voit son avenir ailleurs. Cet ailleurs où Stéphanie a réussi à poser le pied, ce qui lui ouvre des perspectives. La fin, lorsqu’il la rejoint chez elle, peut être vu aussi bien comme un acte de contrition après l’agression qu’il lui a fait subir que comme une étape à sa propre ascension. Stéphanie fait office de cheval de Troie dans un quartier qui lui a jusque à présent toujours semblé inaccessible. Ce quartier qu’on observe de loin, de l’autre côté du pont de Brooklyn, frontière quasiment infranchissable pour des gens de son extraction. La rencontre de Tony avec Stéphanie lui sert d’élément déclencheur. Ce jeune homme un peu frustre est comme ébloui par cette femme qui non seulement se refuse à lui mais a réussi là où il a échoué. Elle est indépendante alors que lui vit encore chez ses parents et, surtout, s’est affranchi de son milieu social. Tony, lui, y est encore englué. Il fréquente sa bande de potes plus par habitude que par réelle affection. Ils ne sont que des membres de sa cour qui par comparaison lui permettent de briller davantage. Ce sont tous des jeunes hommes à l’esprit étroit qui ne pensent qu’à s’envoyer en l’air. Par sa passion pour le disco, Tony s’éloigne un peu de ce modèle. Les samedis soirs, il les attend pour danser. Le sexe devient accessoire, voire un frein à son ascension. Lorsqu’il s’y adonne, c’est plus par résignation ou par frustration. Jamais pour des sentiments amoureux. D’ailleurs, l’amour semble un mot proscrit au sein de la bande. Annette, la seule à avouer ses sentiments, en payera le prix. Et lorsque l’un de ces coïts à la sauvette place l’un d’eux face à ses responsabilités, personne ne prêtera d’oreille attentive à ses questionnements. Ces jeunes gens manquent singulièrement de maturité, se raccrochant à des vestiges de virilité (la violence physique, leur rapport aux femmes) qu’ils ne questionnent jamais, sûrs qu’ils sont de leur bon droit. L’intrigue de La Fièvre du samedi soir se déploie dans cette ambiance viciée où les scènes de danse agissent comme de providentielles bouffées d’oxygène. Exactement ce que représentait le disco à cette époque-là, des moments de fêtes et de liberté dans un quotidien anxyogène et morne où le communautarisme peut influer sur le résultat d’un concours de danse.

Épinglé aujourd’hui pour sa soi-disant légitimisation du viol, La Fièvre du samedi soir continue d’entretenir bien malgré lui les malentendus. Montrer cette jeunesse inconséquente maltraiter les femmes ne veut pas dire que celle-ci est glorifiée. Comme ne pas punir les personnages qui s’en rendent coupable serait synonyme de cautionnement. John Badham rend compte d’une réalité sans jugement moral. Liberté est laissée aux spectateurs de se faire sa propre opinion sur la question. Le film est avant tout le portrait d’un jeune homme peu sympathique dans un environnement qui l’est tout autant. La fin en demi-teinte laisse son avenir en suspens après une victoire qui a le goût de défaite.