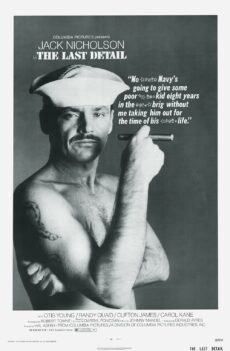

La Dernière corvée – Hal Ashby

|

The Last Detail. 1973.Origine : États-Unis

|

En attente d’une affectation dans le quartier du personnel en transit de la base de Norfolk, le quartier-maître Billy Buddusky, surnommé « Badass », trompe l’ennui comme il peut. Un jour, le voilà convoqué par le capitaine d’armes de la base en compagnie du quartier-maître Mulhall. Charge pour eux de convoyer l’ex soldat Lawrence Meadows jusqu’au centre de détention de la Marine à Portsmouth. Une traversée des États-Unis tout frais payés que Buddusky convainc Mulhall d’expédier afin de pouvoir se payer du bon temps sur le chemin du retour. Sauf que le transfert ne se passe pas comme prévu. En apprenant à connaître Meadows, les deux militaires chevronnés s’attendrissent et s’efforcent de lui rendre le voyage le plus agréable possible. Mais sans jamais perdre de vue leur mission. Car comme l’exprime Mulhall sans faux-semblants : « Quand vous recevez un ordre, il ne vous reste plus qu’à l’exécuter. »

Suite à l’échec commercial de Harold et Maude, autant méprisé par la critique que boudé par le public, Hal Ashby n’a plus vraiment les faveurs des studios. Il peut néanmoins compter sur des âmes charitables pour ne pas finir dans l’oubli. Alors tout frais directeur de la création pour le studio Columbia, Gerald Ayres le contacte pour lui soumettre le scénario de La Dernière corvée que Robert Towne vient d’écrire, adapté du roman éponyme de Darryl Ponicsan. Bien que n’étant pas le premier choix – Robert Altman a aussi été approché – Hal Ashby se permet néanmoins de refuser l’offre une première fois, avant de se raviser. Si les pontes de la Columbia voit plutôt ce choix d’un mauvais oeil, le faible coût que représente le film les convainc de ne pas trop interférer. Ils tenteront bien d’obtenir de Robert Towne qu’il édulcore son travail – trop ordurier à leur goût – mais celui-ci demeure inflexible. Gerald Ayres en fait autant lorsque le studio – désireux que le tournage débute rapidement – lui propose un nouveau scénariste pour réécrire le film à leur convenance et d’autres noms d’acteurs afin de remplacer Jack Nicholson, occupé sur le plateau de The King of Marvin Gardens. De manière symptomatique de l’époque, ils font front commun, réussissant à imposer leurs desiderata aux grosses huiles du studio. En outre, une fois le tournage lancé, ils possédent un atout non négligeable dans leur manche : Jack Nicholson. Si l’acteur n’est pas encore la star qu’il ne tardera pas à devenir, il commence à avoir de l’influence à l’aune de ses nominations aux Oscars (pour le meilleur second rôle avec Easy Rider, et le meilleur acteur avec Cinq pièces faciles). D’une indéfectible fidélité, il est un soutien de poids, notamment envers Hal Ashby dont il apprécie beaucoup la compagnie et sa manière de diriger un tournage. Une interprétation qui lui vaudra d’ailleurs une palme au festival de Cannes 1974 et qui, incidemment, forcera la studio à sortir le film du placard où il le laissait prendre la poussière, n’appréciant guère son rythme nonchalant et son fond antimilitariste.

Outre confirmer le désintérêt profond de la Columbia pour le film et sa méconnaissance du roman adapté, ce reproche adressé à La Dernière corvée témoigne de la déconnection des pontes du studio avec ce qui agite le pays en profondeur. A l’aune des exactions commises par l’armée américaine sur le sol nord-vietnamien (le massacre de My-Lai en point d’orgue), l’armée n’est plus en odeur de sainteté. Surtout aux yeux d’une jeunesse américaine qui n’en finit plus de dénoncer les paradoxes d’un régime politique qui, tout en s’affichant en héraut de la liberté, brime une partie de son peuple en pratiquant ou tolérant la ségrégation raciale et en s’enferrant, pour le plus visible, dans cette guerre illégitime au Vietnam sous couvert de Guerre froide. Hal Ashby partage cet élan contestataire. Particulièrement réfractaire à toutes formes d’autorité, il ne peut que se retrouver dans cet esprit antimilitariste véhiculé par le roman de Darryl Ponicsan. L’armée y est dépeint comme un corps en vase clos qui dispense ses propres codes et principes par l’intermédiaire de galonnés bêtement serviles. Les soldats en ont conscience mais s’en accommodent (« En vous engageant, vous acceptez d’entrer dans un système. » dixit Mulhall). Bien que choqués par la peine disproportionnée requise à l’encontre de Larry Meadows compte tenu de la nature de son délit (la tentative d’effraction d’un tronc caritatif contenant 40$), Buddusky et Mulhall n’envisagent pas à un seul moment de le laisser filer. Au contraire, ils mettent un point d’honneur à mener leur mission à bien, moyennant quelques libertés aux frais de la princesse. Ils n’ont pas pour habitude de contester les ordres. Dans le roman, les deux convoyeurs finissaient par quitter l’armée, dégoûtés par ce qu’ils venaient d’accomplir. Une porte de sortie que Robert Towne leur refuse, soulignant ainsi leur endoctrinement. Paradoxalement, alors qu’ils sont amenés à parcourir le globe en tout sens, ils se retrouvent complètement coupés du monde. Tout fort en gueule qu’il soit, Buddusky demeure avant tout un bon soldat finalement peu à l’aise au contact de la société civile. Les trois militaires évoluent à la marge, comme étrangers à cette nouvelle Amérique qui s’éveille et dont ils ne comprennent pas les combats. Leurs préoccupations sont tout autres. Leur escapade prend des allures de virée adolescente partagée entre beuveries, bagarre et quête de filles. Ils cherchent à s’amuser et surtout à donner du bon temps au malheureux Larry Meadows qui, à son jeune âge, n’a guère eu l’opportunité d’expérimenter les choses de la vie. Pour lui, cette virée revêt des allures de parcours initiatique aussi euphorisant que pathétique. Un aperçu en accéléré de ce que l’existence peut lui offrir qui ne se départit jamais d’une dimension sordide. La liberté n’est jamais plus précieuse que lorsque celle-ci nous échappe. Ses rires et sa joie fugace laisse place à un profond désarroi. Les 2 ans de remise de peine que Buddusky lui fait miroiter agissent d’abord tel un placebo, avant d’apparaître pour ce qu’ils sont, un pis-aller dans cette condamnation inique.

Le personnage de Larry Meadows revêt une portée symbolique en cela qu’il donne corps à cette génération sacrifiée à l’aune d’une guerre impérialiste. Mais d’une manière beaucoup plus absurde et arbitraire puisque des combats, il ignore tout. En dissociant son sort de la guerre qui se joue, La Dernière corvée met surtout en lumière toute l’aberration et la bêtise d’une administration militaire qui punit ses soldats sous l’égide de basses considérations individualistes. Au-dela de l’acte délictueux dont le jeune soldat s’est rendu coupable, c’est la nature de l’objet du délit qui pose question. En cherchant à s’emparer d’une somme dérisoire à portée caritative, Meadows a involontairement nui à l’image de marque de la femme de l’Amiral qui porte cette action afin de se donner une image de respectabilité. Il sert d’exemple dans un contexte qui aurait appelé à davantage de retenu. Cet abus d’autorité tient lieu d’injustice d’autant plus flagrante que la sentence – exagérément lourde – a été prononcée sans avoir été questionnée. En ouvrant pour Meadows cette parenthèse enchantée, Buddusky et Mulhall se détournent un temps des injonctions de leur hiérarchie et retrouvent – un peu – de leur libre arbitre. Eux aussi s’offrent un sas de décompression dans un moment particulièrement anxiogène. Au fond, seul l’avenir de Meadows est tout tracé, au moins pour les 6 à 8 prochaines années alors que l’incertitude plane sur celui des deux quartier-maîtres dont la démobilisation ne saurait durer. Leur déambulation urbaine exhale un goût de dernière fois teinté de mélancolie dans les paysages hivernals et austères de l’est américain. Une austérité qui se retrouve dans les assiettes avec ces hamburgers rachitiques servis sans accompagnements ou en guise de repas du condamné, ces hot-dogs dépourvus de pain partagés dans la froidure d’un parc enneigé. La ration militaire n’est pas loin. Et la fuite, impossible. Dans ce contexte militaire avilissant et écrasant, le simple fait de tenir tête à un supérieur, même de manière fugace, est vu comme une petite victoire en soi. Une victoire futile mais dont on se rengorge pour ne pas perdre la face.

Film de personnages brillamment interprétés sans que l’un ou l’autre des acteurs ne cherchent à tirer la couverture à lui, La Dernière corvée est le récit désenchanté d’hommes qui se savent condamnés. Ils avancent vers leur funeste destin avec l’énergie du désespoir dans un monde qui avance sans eux. Devenu emblématique de ces années 70 où les créateurs jouissaient d’une belle liberté, La Dernière corvée accomplit son trajet balisé par des chemins de traverse, le drame n’excluant pas la légèreté. Un parfait condensé de l’oeuvre de Hal Ashby, cinéaste iconoclaste mais à l’éthique claire.