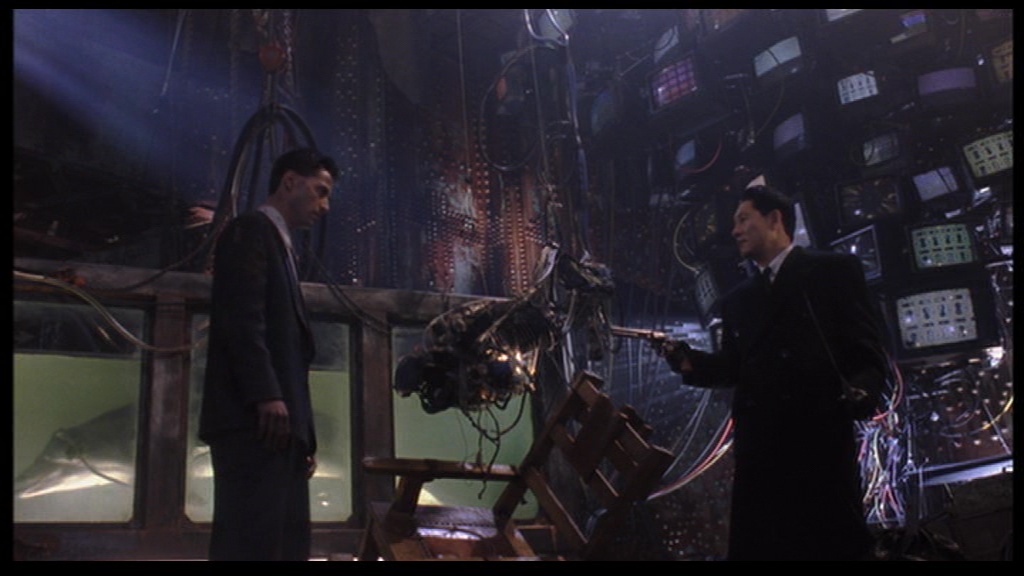

Johnny Mnemonic – Robert Longo

|

Johnny Mnemonic. 1995.Origine : États-Unis / Canada

|

Nous sommes en 2021. Les multinationales règnent sur un monde par ailleurs menacé par un virus fatal et contagieux, le SAN (syndrome d’affaiblissement nerveux). A ces multinationales s’opposent les Loteks, un groupe de résistance qui entreprend une guerre de l’information via les médias qu’il parvient à pirater. Toutefois, si leur combat est louable, il apparaît vain tant leur ennemi est puissant. C’est dans ce contexte que gravite Johnny Smith, un messager mnémonique qui stocke dans sa mémoire des données qu’il est chargé de livrer à qui de droit. Simple messager parmi d’autres, Johnny prend subitement une importance capitale depuis son dernier contrat. Sans le savoir, il vient de stocker dans sa mémoire les données contenant le vaccin contre le SAN, et du même coup, de devenir la cible privilégiée de la Yakusa, engagée par les multinationales pour protéger leurs intérêts.

Réalisé par le novice Robert Longo, Johnny Mnemonic se rattache au genre peu usité du cyberpunk. Son père littéraire, le romancier William Gibson, s’est lui-même chargé du scénario du film, se basant sur l’une de ses nouvelles qu’il a pu étoffer à loisir. Par essence, les récits cyberpunk décrivent des mondes empreints de violence, usant d’un ton particulièrement pessimiste voire alarmiste. Le déroulé qui nous affranchit quant à la situation de la société en cette entame de deuxième décennie du 21ème siècle va dans ce sens. Il nous dépeint un tableau bien sombre de notre société qui a laissé la mainmise du monde aux multinationales, entérinant la toute puissance du capitalisme. Tout à fait plausible à l’époque de la sortie du film, cette vision du futur l’est encore aujourd’hui en 2010, et peut-être plus encore compte tenu de la situation actuelle avec ces privatisations à outrance et ces états exsangues. Ce déroulé promet donc la vision d’un futur particulièrement inconfortable, et pas à l’abri de virus très virulents. Premier bémol, Robert Longo ne développe jamais ce qui est introduit par le texte d’ouverture. Cette guerre de l’information, par exemple, demeure à l’état embryonnaire, seulement illustrée par un bref plan sur un écran de télé dont le programme se retrouve subrepticement piraté. A aucun moment nous ne percevons l’existence du mouvement de rébellion évoqué tantôt. Les Loteks ne revêtent en fait qu’un rôle accessoire, le scénario les cantonnant à une frustrante place d’observateurs lointains des débats. Ainsi dépeints, ils donnent le sentiment d’attendre que quelque chose se passe, occupant leur temps à d’inoffensifs bidouillages électroniques. De manière générale, Robert Longo ne parvient pas à donner suffisamment corps à sa société du futur. Ainsi, la menace du virus n’est guère palpable, à l’exception d’une scène se déroulant dans un dispensaire de fortune lors de laquelle Johnny croise des gens du peuple, principales victimes du SAN. Un peuple qui est par ailleurs aux abonnés absents alors même que ce qui se joue le concerne au premier chef. Il est tout de même question de le libérer du joug des multinationales, ce qui n’est pas rien. Or, privés de repères tangibles, nous sommes bien incapables d’en mesurer l’enjeu. Le monde de 2021 n’existe pratiquement pas à l’écran, le réalisateur se contentant de quelques coins sombres assez quelconques. De Beijing, d’où démarre l’intrigue, nous ne voyons qu’un bout de ruelle et sa cohorte de manifestants (mais quid de leurs revendications ?) ainsi que l’intérieur d’un luxueux hôtel. Quant à Newark, la ville n’existe que par ses entrepôts désaffectés, ses sombres égouts, ses bars louches et ses terrains vagues, par opposition aux clinquants buildings abritant les patrons des multinationales. Au-delà de cette illustration très basique et peu originale du gouffre qui existe entre dirigeants et dirigés, on ignore tout du réel mode de fonctionnement de cette société, et en quoi ce que les multinationales proposent au peuple est si condamnable. Et ce n’est pas en suivant Johnny Smith que nous allons en savoir davantage.

Avant d’être un héros malgré lui ballotté au gré du vent, Johnny Smith est un homme qui vit du système. Dans une société où l’importance de l’information a encore accru, il a choisi de monnayer son espace de cerveau disponible –ce qui aurait plu à l’ancien PDG de TF1 Patrick Le Lay– au détriment de sa mémoire, donc de son identité. Menant une vie de château (grands hôtels, putes de luxe, champagne, …), il se satisfait pleinement de sa condition de clé USB à visage humain. Enfin presque. Le jeune homme aimerait tout de même recouvrer la mémoire. Il n’en demeure pas moins parfaitement hermétique au monde qui l’entoure, enfermé dans ses multiples tours d’ivoire. En tout cas, il ne lui viendrait nullement à l’esprit de renier son mode de vie et encore moins la société telle qu’il en profite. Il n’a aucune conscience politique pour cela. C’est un individualiste pur jus qui, ironie de la chose, précipitera son monde dans le chaos en cherchant avant tout à sauver sa vie. En soi, le personnage n’est pas inintéressant mais pâtit comme le reste d’un sérieux manque de développement. Sa quête de mémoire, et donc d’identité, demeure accessoire une fois le compte à rebours lancé (sa tête explosera si on ne lui retire pas rapidement les données qu’il a en mémoire). Il est en quelque sorte victime d’un scénario qui l’instrumentalise en tant que rouage essentiel d’une machinerie dont il ne connaît ni les tenants et ni les aboutissants. Il doit juste se contenter de fuir pour sauver sa peau. Et c’est là que nous atteignons les principales limites d’un film qui sacrifie tout un univers à la noirceur prophétique au seul profit d’une course-poursuite effrénée dont l’issue ne suscite qu’un ennui poli tant la fin heureuse semble courue d’avance.

A en croire Robert Longo et William Gibson, Johnny Mnemonic n’avait pas pour vocation à être un gros film d’action. Mais le cours des événements et la pression des producteurs en ont décidé autrement. Le cours des événements, c’est l’intronisation du jour au lendemain de Keanu Reeves au rang de superstar du film d’action suite au succès inattendu de Speed. Sautant sur l’occasion, les producteurs de Johnny Mnemonic ont demandé à Robert Longo de changer son fusil d’épaule et d’accélérer le rythme en mettant davantage l’accent sur l’action. Le film aurait donc subi un sérieux remontage, laissant de nombreuses scènes dialoguées sur le carreau. Ceci expliquerait les quelques faux raccords qui émaillent le film (notamment à la fin, lorsque Le Prêcheur ne porte plus du tout la même tenue d’une scène à l’autre) et des personnages sous exploités, comme le chef des yakuzas Takahashi, interprété par Takeshi Kitano (sauf dans sa version japonaise, dont l’intégralité des scènes ont été réintégrée pour contenter le public local). Néanmoins, ce remontage n’exonère pas Johnny Mnemonic de tous ses défauts. Lesdites scènes d’action assurent à peine le minimum syndical. Ça se bagarre un peu (et sans trop de conviction en ce qui concerne Keanu Reeves), ça tire comme des pieds (je me demande encore comment Takahashi a pu rater Jane alors que celle-ci se tenait à moins de 2 mètres de lui !) et ça explose du décor, mais rien de trop destructeur, juste quelques plaques de tôles qui volent et un building en flammes qui rougit l’horizon. Bref, ce n’est pas franchement spectaculaire et surtout guère prenant. Et puis il y a trop de méchants, sans que l’un ne prenne vraiment le pas sur l’autre, et qui ont la fâcheuse tendance d’apparaître à tout moment et n’importe où, un peu à la manière d’une pièce de théâtre. A noter que des japonais jouent encore le mauvais rôle, comme c’était régulièrement de mise dans le cinéma américain des années 90. Robert Longo paie incontestablement là son maigre passif en tant que réalisateur, ne parvenant pas à se dépatouiller d’une logistique devenue beaucoup trop lourde pour lui alors qu’au départ, ce film avait été envisagé sous un jour beaucoup plus expérimental et donc plus libre.

Peut-être échaudé par cette chaotique expérience, Robert Longo n’est par la suite plus jamais revenu à la réalisation. Contenant quelques bonnes idées malheureusement mal exploitées (je reste convaincu qu’il y avait mieux à faire de Johnny USB et de ses troubles de la mémoire qu’un simple héros de la rébellion), Johnny Mnemonic se signale surtout par son statut de chef de file d’un petit nombre de films estampillés cyberpunk traitant des dangers des réalités virtuelles et de l’univers informatique sorti durant les années 1995-1996. A une exception près –Strange days de Kathryn Bigelow- le cyberpunk au cinéma n’aura pas été une franche réussite.