El Topo – Alejandro Jodorowski

|

El Topo. 1970.Origine : Mexique

|

El Topo erre dans le désert avec son fils âgé de sept ans pour que ce dernier achève son passage à l’âge adulte (sic !). De retour dans leur village, ils découvrent le massacre barbare et sanglant que d’illustres inconnus ont perpétré, ne laissant rien de vivant après leur passage. Hommes, femmes, enfants, animaux, le village n’est plus qu’un immense charnier. Après avoir retrouvé les auteurs de cet acte inhumain et les avoir puni, El Topo délaisse son fils au profit d’une jeune femme qui s’est promise à lui à la seule condition qu’il soit le meilleur des pistoleros. Il se lance alors à la recherche des quatre meilleurs tireurs de la région afin de les défier.

Lorsqu’on évoque aujourd’hui le nom de Alejandro Jodorowsky, on pense davantage au scénariste de bandes dessinées – les séries Juan Solo et Bouncer, notamment- qu’au cinéaste. C’est que l’homme se trouve à la tête d’une œuvre cinématographique aussi peu conséquente qu’atypique. Le réalisateur se fiche des modes et des genres, concevant avant tout ses films comme des expériences, et dont certains titres lui servent de catharsis. El Topo, son second film, est de ceux là. Sous couvert d’un western à la sauce spaghetti, Alejandro Jodorowsky se met en scène dans le costume noir du rôle titre, et en profite pour nourrir son récit de ses expériences personnelles.

Le film se divise en trois parties, chacune s’axant sur une étape de la vie de El Topo. La première, la plus brève, nous montre le pistolero en bras vengeur, bien décidé à ce que le massacre des villageois ne reste pas impuni. Le verbe rare, l’aspect monolithique et l’incroyable dextérité colt en main font de El Topo le digne pendant mexicain de l’homme sans nom popularisé en Italie. Quant à ses adversaires à la trogne patibulaire et au sadisme chevillé au corps, ils n’auraient pas dépareillé dans les films de Sergio Sollima, Sergio Corbucci ou autre Enzo Castellari. L’entame du film nous donne l’impression d’être en terrain connu, sauf que quelques détails viennent peu à peu phagocyter ce classique ordonnancement. C’est d’abord la présence de cet enfant nu, bien agrippé au cow-boy taciturne et qui s’avère être son fils. Première entorse à une règle quasi immuable, le cow-boy selon Jodorowsky n’est plus solitaire. Et puis il y a ces barbares aux comportements pour le moins étrange : l’un renifle puis lèche avec délectation les nombreuses paires de chaussures féminines qu’il a récupérées du lieu de leur forfait, ou encore cet autre qui façonne à l‘aide de petits cailloux le corps d’une femme avec laquelle il entreprend de faire l’amour. Le duel qui s’ensuit prend alors l’allure d’un gag. Le dégonflement progressif d’un ballon de baudruche dans un sifflement strident tient lieu de compte à rebours avant la mise à feu. Très vite, Alejandro Jodorowsky marque son territoire et s’approprie un genre reconnu pour le modeler à sa guise. Avec lui, l’implicite n’a pas sa place. Ainsi, ses cow-boys sont tout à la fois amateurs de jeunes moines franciscains que de demoiselles égarées. Tout est bon pour assouvir leurs pulsions, et le réalisateur ne se prive pas pour nous en détailler la réalisation. Cette première partie s’achève au moment où, après avoir tué les odieux barbares, El Topo abandonne son fils aux moines franciscains pour les beaux yeux d’une jeune femme. Non seulement le cow-boy vu par Jodorowsky n’est pas solitaire, mais en plus il apparaît dépendant. En filigrane apparaît toute la faiblesse de l’homme, prêt à tout abandonner – même son fils – pour une paire de fesses. Alors que El Topo a déjà fait étalage de tout son talent colt à la main – ce qui, accessoirement, a sauvé la mise à la demoiselle qui n’était qu’un jouet aux mains des soudards – celle-ci lui en réclame davantage en l’invitant à un véritable concours de virilité. Si l’homme est faible, la femme, quant à elle, se montre des plus intéressées et un brin manipulatrice.

Cette deuxième partie se concentre sur les quatre duels que El Topo doit mener dans le but de conquérir sa belle. Quatre duels pour autant de scénettes où l’absurde se taille la part du lion (d’ailleurs, on en voit un dans le film). Jodorowsky ne vise aucune dramatisation de ces duels qu’il se plaît à montrer sous leur jour le moins héroïque. Intrinsèquement, les quatre pistoleros que El Topo doit affronter lui sont supérieurs. Et, au-delà de leur supériorité au maniement du colt, ce sont des hommes qui se sont trouvés alors que El Topo se cherche toujours. Ils savent ce qu’ils sont, ce qu’ils valent et où se trouve leur place. El Topo, lui, ignore tout cela. Visiblement, le rôle de père ne lui convenait pas, alors il s’essaie à celui de meilleur tireur de la région. Mais pour se faire, il s’adonne aux pires bassesses et finit par se faire honte. Petit à petit, Jodorowsky se plaît à démonter l’image du cow-boy infaillible des premières scènes. A chaque pistolero tué, c’est une partie de lui-même que perd El Topo. Ce qui ne l’empêche pas de profiter de la femme qui l’accompagne lors de passages qui fleurent bon le flower power, le sable se substituant à la boue. Toutefois, tout à sa vanité, El Topo ne s’aperçoit pas que ladite demoiselle lui échappe au profit de cette autre femme croisée en chemin. Cela permet au réalisateur de s’attarder sur les savantes caresses que se prodiguent les deux femmes, sorte de pendant des jeux sexuels auxquels les soudards du début s’adonnaient sur la personne des jeunes moines franciscains. En véritable auberge espagnole, le film en offre pour tous les goûts. Puis, sans crier gare, nous entrons dans la partie cathartique du film puisque Alejandro Jodorowsky se donne en pâture au public. A partir du départ de la jeune femme dans les bras de la cow-girl, tout ce qui suit trouve sa source dans la propre existence du réalisateur.

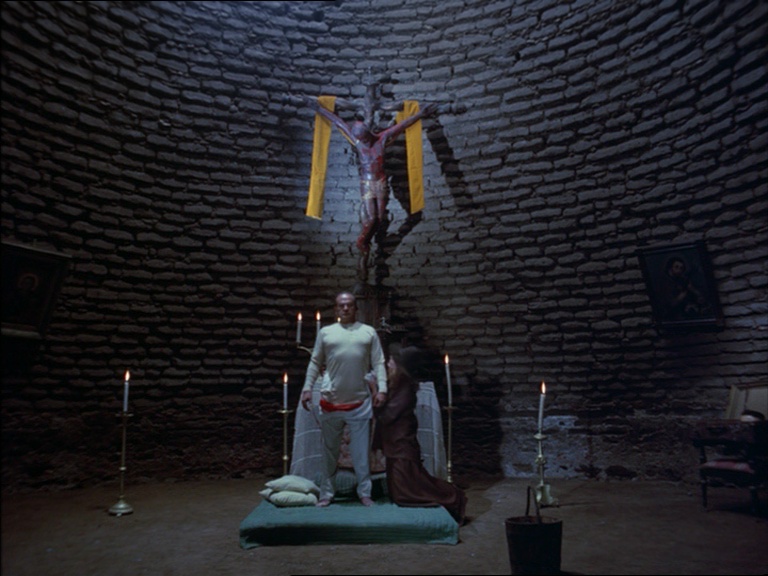

La troisième partie du film mélange le clownesque à la satire. Pour se repentir de ses pêchés, El Topo choisit la voie du bouddhisme. Perdu dans les entrailles de la terre, il se retrouve en présence de tous les reclus de la ville voisine : nains, handicapés mentaux et physiques. Il se pose alors en guide, désireux de les ramener tous vers la lumière, autrement dit de tous les réintégrer à la surface pour qu’ils se mêlent à la population. Or, ladite population vit sous la coupe d’une secte – dont un œil énorme (l’oeil de dieu) lui sert d’emblème – qui proscrit toute difformité. Jodorowsky a toujours montré une forte fascination pour les laissés pour compte, pour tous ces individus dont la difformité rappelle aux gens que notre monde n’est pas parfait. Un rappel à ce point douloureux que les habitants de ce village préfèrent se voiler la face en éloignant de leur regard toutes ces anomalies de la nature. Ils préfèrent se cacher derrière des sermons bidons, croire que leur vie est magnifique et leur attitude respectable. Pour être conformes aux préceptes édictés par la secte, les habitants montrent patte blanche au grand jour, mais donnent libre cours à leurs penchants douteux dans les caves de leurs maisons. Très calme en apparence, le saloon de la bourgade abrite en son sein un véritable lupanar où tous les citoyens se retrouvent pour s’amuser. Alcools, danses et parties de jambes en l’air constituent les plaisirs prohibés auxquels s’adonnent les habitants à l’insu de tous. L’hypocrisie est le maître mot de cette société où le paraître est plus important que l’être. Enfermé dans sa nouvelle condition d’homme de paix, El Topo se montre hermétique à tout ça. Il n’est là que pour mendier quelques sous dans le but d’acheter de la dynamite et ainsi achever le tunnel qui mènera les reclus à la lumière. Pour cela, il se donne en spectacle avec son amie naine devant une population au rire moqueur. Dès lors, il n’est plus un homme mais un animal de foire auquel on peut faire effectuer les actes les plus humiliants. Le réalisateur ne montre aucune compassion pour ses personnages -encore moins lorsqu’il s’agit de celui qu’il interprète – et les enfants ne bénéficient d’aucun égard de sa part. A son fils lâchement abandonné au début du film, s’ajoute cet espiègle gamin qui, à trop vouloir singer les adultes jusque dans leur bêtise la plus crasse, se tire une balle en pleine tête lors d’une partie de roulette russe. A cette occasion, Alejandro Jodorowsky fustige la croyance aveugle de ces gens, devenus des moutons, prêts à mettre leur vie en danger sous prétexte qu’un prédicateur leur a certifié qu’ils ne risquaient rien grâce à la bienveillance du seigneur. Qu’il tue un enfant ne relève pas du geste anodin mais d’une volonté de témoigner de la bêtise et de la dangerosité de ces sectes, dont le pouvoir néfaste s’étend à l’innocence même de l’enfance. Le film se clôt par la collision inévitable des deux mondes, celui de la surface et celui des profondeurs, dont l’issue ne fait aucun doute. Au milieu de ce chaos, El Topo sortira de son état légumineux pour refaire parler les armes une dernière fois.

El Topo est un film fourre-tout qui ne semble régi par aucune logique apparente, si ce n’est l’envie de son réalisateur de se raconter à travers ses films. Le film grouille d’incongruités (un élevage de lapins en plein désert) et de personnages absurdes et/ou outranciers pour un résultat qui frôle le n’importe quoi. Si à l’époque de sa sortie, le film bénéficia d’une réelle aura culte (pour la petite histoire, c’est ce film qui lança les fameux Midnight movies aux États-Unis), il apparaît bien difficile aujourd’hui de trouver un quelconque intérêt à ce film sans rythme et au montage étrange. On sent bien que Alejandro Jodorowsky fourmille d’idées, mais il ne semble pas disposé à les mettre en images dans les meilleures conditions, se contentant de les aligner telles quelles sous forme de sketchs. Que le temps paraît long au côté de El Topo !