Croix de fer – Sam Peckinpah

|

Cross of Iron. 1977Origine : Royaume-Uni / R.F.A.

|

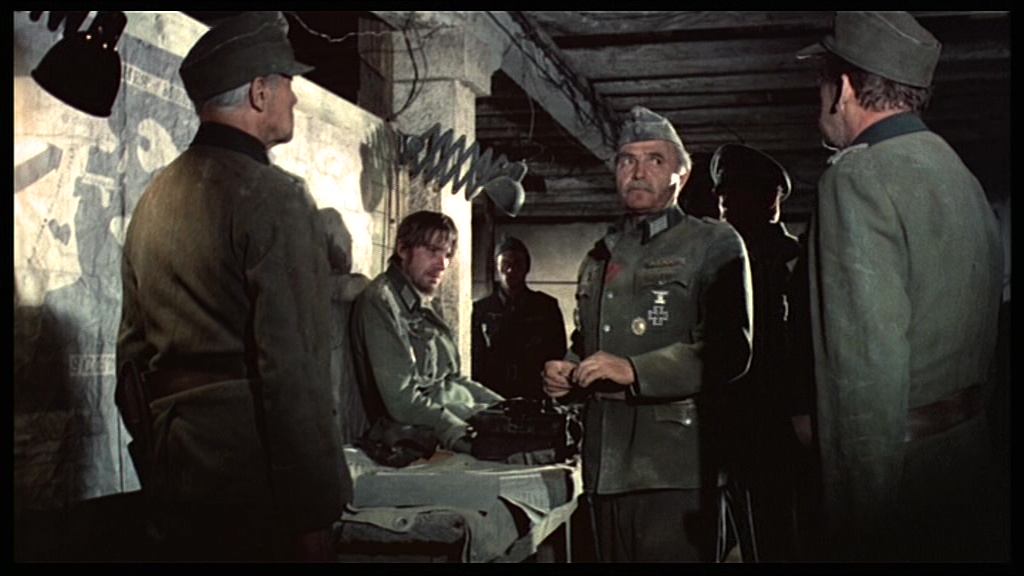

En pleine débâcle sur le front de l’est, les troupes du Colonel Brandt (James Mason) voient arriver un nouveau capitaine, le Capitaine Stransky (Maximilian Schell). Arrogant officier prussien peu aguerri aux fronts tels que celui-ci, Stransky n’a choisi d’être nommé là que dans le but d’être décoré d’une croix de fer. Pour l’obtenir, il devra diriger les troupes du Caporal Steiner (James Coburn), homme brave mais désabusé ne répondant qu’à une exigence : préserver la dignité de ses hommes, et de tout ceux qu’il est amené à croiser.

Après Tueur d’élite, Sam Peckinpah n’est plus très bien vu aux États-Unis. Son alcoolisme et sa récente addiction à la cocaïne le rendent incontrôlable, lui qui n’était déjà pas très porté sur les compromissions. L’échec commercial de son dernier film aidant, il n’attire plus les financiers. De Laurentiis pensa bien à lui pour réaliser sa version de King Kong, mais cette proposition osée, sinon déplacée, demeura lettre morte. Peckinpah dût donc partir en Europe, et plus précisément en Yougoslavie, pour tourner Croix de fer, film maigrement financé conjointement par des anglais et par un allemand rompu à la pornographie. Corrigeant lui-même un scénario adapté d’un roman de Willi Heinrich, Peckinpah allait prendre ses distances avec les westerns célébrant le crépuscule de l’ouest américain qui avait fait sa renommée. Il n’est plus ici question des Etats-Unis et de ce qui fut son âge d’or : Croix de fer plonge dans un des conflits les plus apocalyptiques de l’Histoire, celui opposant l’Allemagne nazie à l’Union Soviétique. Poussant encore le bouchon plus loin, il situe son histoire du côté allemand en 1943, époque à laquelle la Wehrmacht plongeait dans un enfer quotidien, loin de chez elle, au beau milieu de nulle part. Cette impression d’isolement procure une grande partie de sa force au film de Peckinpah. Les bunkers miteux, les tranchées boueuses, les routes en terre défoncées à coups de tanks (qui roulent sur des cadavres aplatis), l’atmosphère enfumée et explosive d’un territoire sans cesse bombardé et mitraillé, tout ceci aboutit à l’extrémisme d’une situation désespérée. Pour ceux qui sont sur place, la guerre n’existe plus vraiment, elle a laissé sa place à la survie.

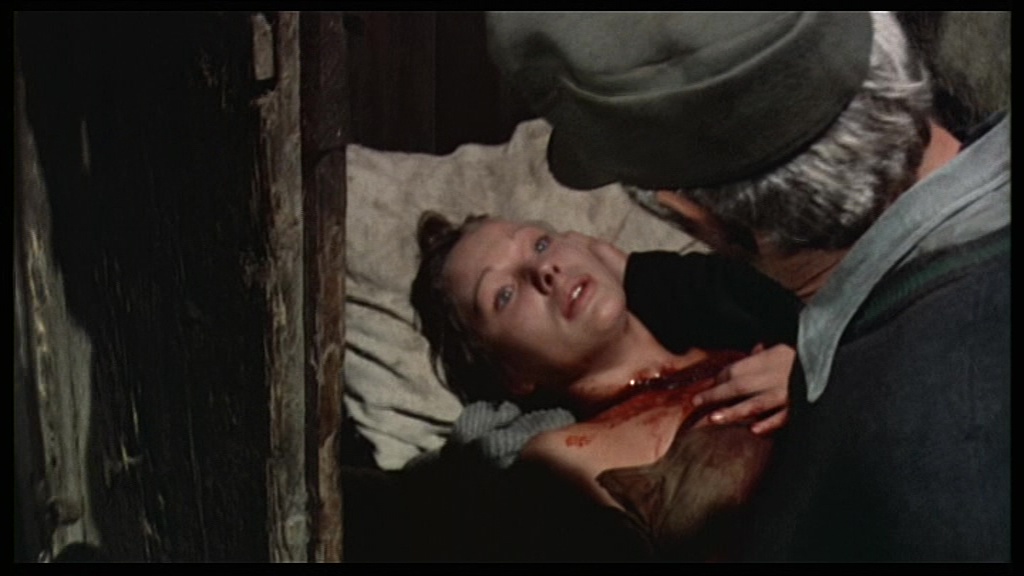

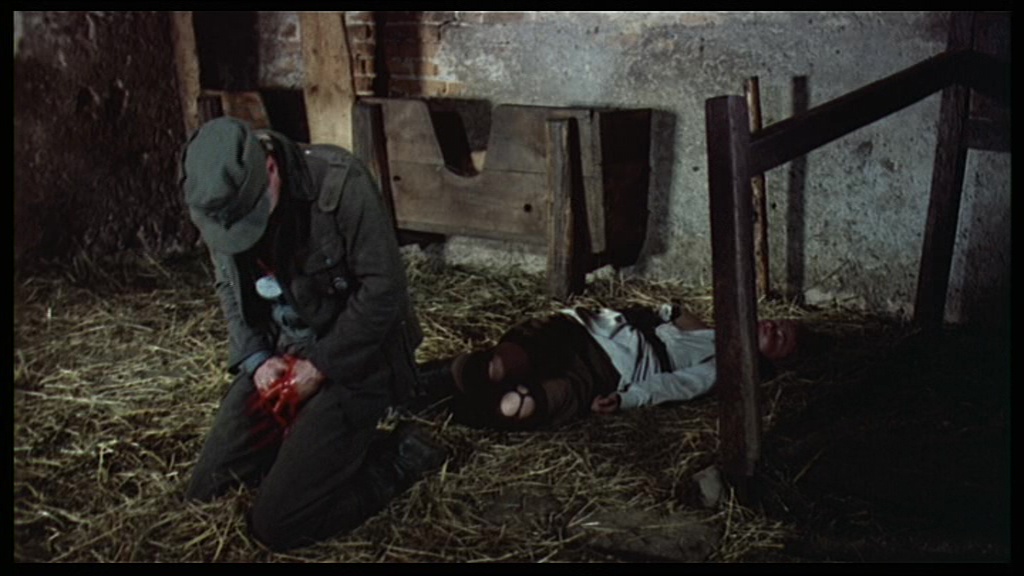

Steiner n’est pas un officier, et ce n’est donc pas lui qui force les soldats à maintenir des positions perdues d’avance. Il exprime toute sa haine à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques, aussi humains se montrent-ils. Qu’il méprise Stransky et ses illusions idéologiques prussiennes, cela s’explique aisément. Mais il vomit aussi le Colonel Brandt et le Capitaine Kiesel (David Warner) qui, malgré la sympathie affichée pour leurs hommes, n’en restent pas moins les fidèles serviteurs des donneurs d’ordres de Berlin. Rester officiers face à de tels ordres qu’ils jugent eux-mêmes ridicules implique une soumission qui au final retombe sur les simples soldats. Or, si il y a bien une chose que Steiner ne peut supporter, c’est bien les sacrifices inutiles de ses camarades. L’amitié prédomine dans les relations qu’il entretient avec eux, un peu comme l’amitié qui unissait les membres de La Horde sauvage. Face à ce genre de situation, Peckinpah semble toujours trouver un ultime refuge dans les rapports humains. La barrière de la langue ou de l’uniforme importe peu : ainsi Steiner sauve-t-il un tout jeune soldat soviétique de l’exécution ordonnée par Stransky, et ainsi empêche-t-il ses hommes de violer les femmes soldats de l’Armée Rouge. Par contraste avec le chaos ambiant, ces actes deviennent particulièrement touchants. Mais, reflet du pessimisme du réalisateur, ces gestes d’humanité apparaissent comme bien illusoires, puisqu’à chaque fois ils seront presque aussitôt annihilés par un éclair de sauvagerie. A peine remis en liberté le jeune soviétique meurt sous les balles lors d’un assaut surprise.

La guerre broie tout sur son passage et Peckinpah l’illustre brillamment à travers la mise en scène des séquences de combat. Le montage est extrêmement sec et confronte plusieurs points de vue différents, ce qui amène le spectateur à ne plus s’y retrouver. Il est complètement perdu dans un capharnaüm de violence, à l’image des soldats pour lesquels sortir indemnes de tels carnages fait figure d’exploit. D’ailleurs Steiner lui-même sera à un moment touché et envoyé dans un hôpital militaire. Ce qui donne lieu à une brillante scène dans laquelle un gros bonnet de la Wehrmacht rend visite à tous ces éclopés, et cherche à serrer la main d’un soldat qui lui présente un puis deux moignons avant de finir par lui tendre son pied. Le choc provoqué par la vision de ces blessures s’accompagne d’une énorme dose de défi là encore à l’encontre d’un officier sagement planqué plus coupable de ces mutilations que ne le sont les ennemis soviétiques. Ce passage à l’hôpital sera aussi marqué par la liaison nouée par Steiner avec une infirmière, qui lui propose de ne pas retourner au front et de vivre avec elle. Le refus du personnage de James Coburn n’est pas clairement expliquée, tout se jouant sur l’expression du visage et sur les caractéristiques d’une personnalité auxquelles nous avons déjà été confrontée. Homme de foi, Steiner ne peut se résoudre à abandonner ses hommes. Il est également légitime de penser, surtout de la part d’un Peckinpah ayant lui-même été traumatisé par la guerre (posté en Chine en 1943, il aurait assisté à des actes de torture), que revenir à la vie civile est désormais chose impossible.

Et pourtant, Steiner ne retourne pas au front en noble soldat, et l’expression de son visage laisse même à penser qu’il éprouve de la honte à retourner se battre pour une cause d’ores et déjà vaincue, comme le ferait un vulgaire assassin. Comme souvent chez Peckinpah, les images sont plus fortes que les mots. Le réalisateur développe un véritable langage cinématographique aidant à faire ressentir toutes ses idées. On y retrouve donc le sens du montage évoqué plus haut, mais aussi l’emploi de ralentis, non pour souligner les effets spectaculaires comme on peut trop souvent le voir à Hollywood, mais pour sortir les séquences les plus violentes (et le film, sanglant, n’en manque pas) de la banalité. Le temps semble se ralentir lorsqu’un homme se fait blesser. Peckinpah met l’accent sur les individus composant ce qui n’est dans l’esprit du Capitaine Stransky qu’une chair à canon, tout juste bonne à lui rapporter sa précieuse croix de fer. Lui, l’aristocrate prussien, a choisi de se retrouver dans ce lieu pour imposer sa loi personnelle, non liée au nazisme. Planqué, il humilie ses hommes (les deux homosexuels qui l’entourent), les soumet au chantage, tente de les corrompre et n’hésite pas à les trahir. Il est la nemesis de Steiner, et il s’inscrit dans la droite lignée de tous ces leaders obnubilés par l’apparat au détriment de tout le reste. Au-delà de l’idéologie, il incarne la même insouciance criminelle que Hitler fanfaronnant dans les images d’archives ouvrant le film. Son objectif, la croix de fer, est la dérisoire raison de tous les massacres qu’il encourage, au mépris de ses semblables.

Croix de fer n’est certes, après tout, qu’un énième film fustigeant les atrocités de la guerre et la lâcheté de ses décideurs. Mais avec Sam Peckinpah aux commandes, il s’agit d’une des visions les plus noires et les plus brutales du genre. Faisant écho au chaos de son histoire, son tournage se termina en improvisation, laissant un James Coburn ayant saisi toute la portée du film achever d’un rire hautement provocateur cette seule incursion de Peckinpah dans le film de guerre. Le réalisateur apporte sa pierre à l’édifice d’un genre devenu passage obligé pour tous les grands noms des années 60 et 70. Son mérite est d’autant plus grand que son budget fut réduit, et qu’il eut l’audace de ne pas prendre l’armée américaine pour figure centrale. Son propos devient ainsi universel.

Un des meilleurs film de guerre du 7ème Art.