Carnage – Michael Ritchie

|

Prime Cut. 1972.Origine : États-Unis

|

Rien ne va plus pour Jake, dernier grand ponte de la mafia chicagoane, qui déplore la perte d’un demi-million de dollars. La faute en incombe à Mary-Ann (Gene Hackman), nouveau magnat de la viande bovine qui à l’abri dans sa propriété du Kansas a décidé de la jouer cavalier seul, rompant avec la pègre qui l’a pourtant fait roi. Peu enclin à se laisser dépouiller de son oseille, et goûtant fort peu le contenu du colis de son ex employé (les restes de son dernier émissaire sous la forme d’un chapelet de saucisses), Jake joue son va-tout : engager Nick Devlin (Lee Marvin). Ce dernier est un vieux de la vieille, un dur à cuire qui présente l’avantage de bien connaître Mary-Ann pour avoir travaillé avec lui par le passé. Pour la modique somme de 50000 dollars et avec l’aide de trois hommes de main, ce dernier a carte blanche pour récupérer l’argent.

Michael Ritchie ne compte pas parmi les réalisateurs les plus influents et reconnus de sa génération. Passés quelques succès durant les années 80 qui doivent tout ou presque à l’attrait du public pour leur comédien principal (Fletch aux trousses avec Chevy Chase en 1985, Golden Child : l’enfant sacré du Tibet avec Eddie Murphy en 1986, tous deux issus du vivier de talents qu’est le Saturday Night Live), sa filmographie demeure finalement assez méconnue. Elle recèle pourtant dans sa première partie, grosso modo de 1969 à 1980, quelques pépites qui démontrent toute la vivacité et l’éclectisme du cinéma américain d’alors. Ses trois premiers films tendent à le confirmer, explorant chacun un genre différent (le film sportif avec La Descente infernale, le polar avec Carnage et la chronique politique avec Votez McKay) et en bénéficiant à chaque fois du concours d’acteurs de talent tel Robert Redford, Gene Hackman ou encore Lee Marvin. Le titre Carnage sous lequel le présent film est sorti en France file la métaphore, sous entendant du massacre à grande échelle que le générique révèle sous un angle inattendu. Le film s’ouvre sur l’abattage, le débitage et le conditionnement méthodique et à grand rendement de vaches comme autant d’instantanés morbides du travail à la chaîne sous son jour le plus consumériste et inhumain. Cela reste néanmoins du massacre institutionalisé auquel Michael Ritchie apporte une bonne dose d’humour noir avec ce cadavre, bien humain celui-ci, qui suit le même parcours que les morceaux de viande bovine. Le ton est donné. Carnage n’est pas le genre de film à prendre des pincettes ou des chemins détournés. Il va droit à l’essentiel (1h20 sans fioritures) et expose crûment son sujet.

De prime abord, Carnage apparaît comme l’un de ces polars « hard boiled » qui rue dans les brancards avec une belle énergie, fort d’acteurs charismatiques et de jolies pépées bien roulées. Sauf que ce n’est là que le verni qu’il convient de gratter pour en révéler toute la richesse. A sa manière rentre dans le lard, Carnage dépeint les mutations d’une Amérique ébranlée sur ses bases par des bouleversements sociétaux. Mary Ann regrette le temps passé, celui de la toute puissance des américains – prétendument – de souche, comprendre les blancs qui faisaient la pluie et le beau temps. A ses yeux, Chicago incarne cette déréliction. Cette mégalopole, ancienne plaque tournante du crime organisé pendant la Prohibition, tombe en ruines, réduite à n’être plus que le terrain de jeu des noirs et des portoricains. Les rares pontes qui subsistent ne sont plus respectés, à l’image de Jake dont l’impatience, alors que sa limousine se retrouve coincée derrière un char de fanfare, se voit sanctionnée d’un majeur tendu de la part du trompettiste. A l’inverse de tous ces fils d’immigrés, dont Nick Devlin qu’il renvoie à ses origines irlandaises, Mary Ann se considère comme un pur américain qui, en conséquence, connaît parfaitement son pays et sait ce qui est bon pour lui. Il affirme cela avec morgue, convaincu d’incarner l’avenir avec un grand a alors qu’il n’est qu’un arriviste, un lampiste aux dents longues et aux idées réactionnaires. Il règne sur un bout d’Amérique tellement reculé que même les présidents américains ne viennent plus, dixit les propos du propriétaire du plus luxueux hôtel de la ville. Avec tous ces péquenauds invariablement blonds aux yeux bleus, la région donne l’impression d’être une terre fertile pour la consanguinité. Les gens du coin aiment à cultiver l’entre-soi. Ils jouissent d’une impunité que le fugace plan d’un officier de police en uniforme totalement amorphe devant le spectacle de paysans en salopettes coursant en pleine foire, la carabine à la main, Nick et sa protégée suffit à entériner. Nous sommes dans une zone de non-droit où Mary Ann peut organiser à sa convenance la vente de jeunes filles, droguées pour plus de docilité, au kilo. Il pousse le cynisme jusqu’à déclarer que tout se vend, pour peu qu’on trouve les acheteurs, renvoyant aux années sombres de l’esclavage. Gene Hackman excelle à rendre son personnage détestable derrière une bonhomie de façade. Un type d’autant plus effrayant qu’il est convaincu de son bon droit. A ses côtés, Gregory Walcott incarne son frère, Weenie, un bas du front porté autant sur la chair fraîche des filles qu’ils vendent que sur les diverses déclinaisons de la viande qu’ils débitent (saucisse, tranches de saucisson, etc). Lorsqu’ils partagent la même pièce, ils se comportent comme deux garnements, capables de se foutre sur la gueule sans crier gare devant des comptables interdits pour le simple plaisir de savoir qui est le plus fort. A leur suite, le film porte un regard peu amène sur la campagne américaine et les gens qui la peuplent, marquant en cela le basculement du cinéma américain dans l’horreur rurale dont Délivrance, sorti à la même période, mais surtout Massacre à la tronçonneuse deux ans plus tard, comptent parmi ses plus éminents représentants.

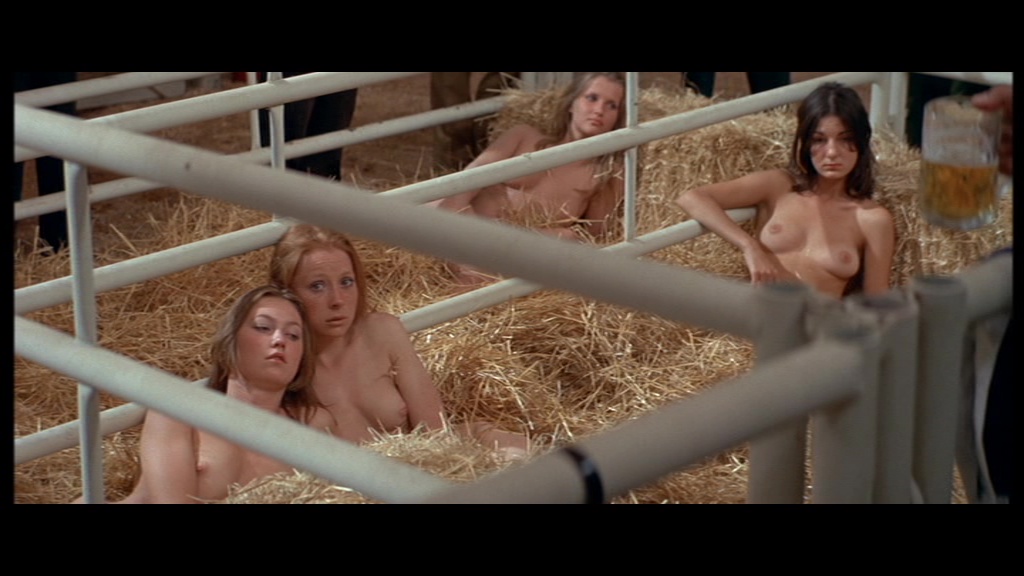

Carnage ne se limite pas à un étalage de testostérone au milieu des champs de blés et de tournesols. Il y a aussi du film noir dans son Adn. Et en guise de femme fatale, la dénommée Clarabelle dont le prénom participe d’une douce ironie puisqu’elle renvoie au personnage de Walt Disney du même nom personnifié par une vache. Au pays des bovins, elle est incontestablement la reine. Comme on s’en rendra compte lors d’un tête-à-tête à la tension sexuelle palpable avec son ex Nick Devlin, c’est elle qui tire les ficelles. Mary Ann est son pantin, le plus court chemin qu’elle ait trouvé pour se faire une place au soleil. Elle le mène par le bout du nez, piquant son orgueil pour qu’il devienne calife à la place du calife. Femme de l’ombre, elle se complaît dans son rôle de belle plante lorsqu’il s’agit de se montrer en public au bras de son homme mais révèle toute son indépendance à bord du yacht qui porte son nom. Elle tient de la mante religieuse, se voyant bien veuve maintenant qu’elle mène le train de vie qu’elle a toujours souhaité. Comme elle le dit sans détour, elle n’a que 30 ans et donc toute la vie devant elle et encore plein de pauvres types sur lesquels jeter son grappin dessus. Mais celui-ci ne sera pas Nick Devlin. Il a déjà donné. Ce vieux de la vieille rangé des voitures qui accepte une dernière valse voit néanmoins sa vieille cuirasse révéler des fêlures à la vue du sourire désarmant de la diaphane Poppy. A son contact, le porte-flingue taciturne se découvre protecteur, pris d’élans paternels insoupçonnés. Récupérer l’argent devient secondaire dès lors que Mary Ann et Weenie commettent l’erreur de la kidnapper. Nick est prêt à tout pour extirper cette douce ingénue des griffes de la prostitution. Pour son premier rôle, Sissi Spassek apporte toute sa candeur à ce personnage de jeune femme ravalée au rang de bout de viande qu’on s’arrache contre une poignée de dollars. Un rôle difficile d’objet sexuel, elle apparaît pour la première fois nue, alanguie dans la paille sous l’effet de drogues, que Nick lui-même ne peut s’empêcher d’exhiber fièrement comme un trophée lors d’un dîner au restaurant de l’hôtel. Affublée d’une robe émeraude transparente qui ne cache rien de son anatomie, Poppy attire les regards des autres clients, des bourgeois à la fois choqués – les femmes – et irrépressiblement attirés – les hommes. Elle traverse tout le récit ainsi, l’air ailleurs, comme si elle ne se ressentait pas des mauvais traitements qu’elle a reçus. Elle incarne l’innocence bafouée, une orpheline parmi tant d’autres qui servent de vivier à l’appétit carnassier et destructeur d’hommes en rut.

Avec Carnage, Michael Ritchie cultive l’art de faire du neuf avec du vieux. Il réussit un polar parfaitement maîtrisé qui jouit en outre d’une magnifique photographie donnant sa pleine mesure à l’immensité des champs de blés et de tournesols au milieu desquels se jouent certaines scènes clés du film. Cette version revisitée du rat des villes et du rat des champs n’est pas non plus sans évoquer le western avec ses grands espaces, ses ignobles éleveurs et son cavalier – quasi – solitaire. Car si Nick ne possède pas de monture, il peut néanmoins compter sur le fidèle Shay, son chauffeur, l’un des nombreux personnages secondaires du film, lesquels contribuent à lui donner cette couleur si particulière. Carnage est un polar de qualité, parcouru d’une tension sous-jacente qui ne demande qu’à éclater, tel cet orage électrique qui annonce la confrontation finale.

J’ai bien aimé la critique. J’ai souvent aperçu le film mais étant trop vieux, ça ne m’attirait pas. Peut-être que je vais m’y mettre.