Têtes vides cherchent coffre plein – William Friedkin

|

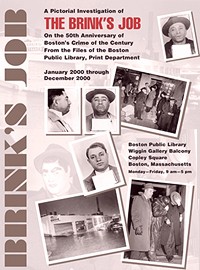

Brink’s Job. 1978.Origine : États-Unis

|

Tony Pino (Peter Falk), tout petit voleur minable qu’il est, n’en a pas moins sa personne en très haute estime. A la tête d’une bande de bras cassés, dont son beau-frère Vinnie Costa, il se lance dans des coups d’autant plus improbables qu’ils sont mal pensés, le dernier lui valant même un séjour en prison de six années. A sa sortie, il tente de se ranger en travaillant dans un restaurant mais l’appel de l’argent facile est le plus fort. Réunissant à nouveau sa bande avec le renfort de quelques membres supplémentaires, il décide de s’attaquer à la Brinks, la célèbre société de convoyage de fonds, pour ce qui pourrait bien être le vol du siècle !

Lorsqu’il s’attelle à The Brink’s job (oublions le titre français, trop long et digne de figurer dans la filmographie de Max Pécas), William Friedkin est au plus bas. Le réalisateur à succès de French Connection et de L’Exorciste est définitivement oublié au profit de celui de l’échec retentissant du Convoi de la peur. D’ailleurs, à l’origine, il n’aurait jamais dû réaliser ce film puisque le producteur Dino De Laurentiis avait porté son premier choix sur John Frankenheimer. Ce dernier rechignant à orienter le film vers la comédie, le poste de réalisateur échoit finalement à William Friedkin, bien content de se voir confier la réalisation d’un film plus léger qui pourrait lui permettre de revenir en odeur de sainteté auprès des financiers de Hollywood.

Tiré du livre de Noel Behn Big Stick-up at Brinks, The Brink’s job revient sur l’histoire vraie de Tony Pino et sa bande dont John Edgar Hoover avait promis l’arrestation coûte que coûte suite à ce vol retentissant de la coquette somme de 2,7 millions de dollars en ce mois de janvier 1950. L’ironie de l’histoire réside dans la somme faramineuse que cela aura coûté à l’Etat : pas moins de 29 millions de dollars ont été dépensés au cours de l’enquête qui a suivi. Un montant certes élevé, mais qui passe au second plan selon les dires du directeur du FBI dans la mesure où les autorités du pays ont su se montrer inflexible et prouver à tous que personne ne pouvait échapper au bras de la justice. C’est que la période est à l’intransigeance, et John Edgar Hoover l’incarne mieux que quiconque, lui qui souhaite débarrasser les États-Unis de tous ses éléments dissidents. Alors que la Guerre froide bat son plein, les agents du FBI ne font guère de différences : grands criminels, communistes, voleurs minables, pour eux c’est du pareil au même et leurs interrogatoires se déroulent de la même manière. Ils n’hésitent pas à procéder à des arrestations arbitraires et aux passages à tabac des suspects, enfin toutes ces sortes de pratiques bien peu démocratiques qui témoignent d’une époque pour le moins tendue. L’énorme machinerie déployée par John Edgar Hoover tranche avec l’organisation artisanale de Tony Pino et sa bande lors du casse de la Brinks. William Friedkin joue sur le côté absurde d’un tel déploiement de force compte tenu de l’identité des coupables, des gens de peu tout étonnés à l’idée d’avoir pu dérober autant d’argent au terme d’une opération tout sauf spectaculaire qu’un seul homme aurait tout aussi bien pu mener à bien. Le FBI nous est décrit comme une impitoyable broyeuse, détruisant les individus aussi bien physiquement que psychologiquement. Les hommes qui le composent agissent aveuglément et sans aucune compassion pour les personnes qu’ils ont en face d’eux, toutes jugées nuisibles et inutiles à la société, quand bien même réside t-il parmi eux quelques vétérans de la Deuxième guerre Mondiale qui ont risqué jusqu’à leur santé mentale au nom des États-Unis. C’est le cas de Specs O’Keefe dont le souvenir de la guerre reste à jamais gravé dans sa mémoire, à tel point qu’il conçoit chaque vol comme s’il s’agissait d’une opération militaire. Dans le rôle, Warren Oates offre une prestation saisissante de fragilité, incarnant un homme détruit par les horreurs de la guerre mais qui tente malgré tout de faire bonne figure. Autour de lui, il ne rencontre plus que méfiance à son égard, se retrouvant de plus en plus seul jusqu’à cet ultime interrogatoire qui voit les agents du FBI quitter un à un la pièce où il se trouve jusqu’à le laisser tout seul (ou presque) face à ses démons intérieurs. Une scène poignante où éclatent toute la solitude de cet homme et le talent d’un acteur décidément surprenant.

Ce qui surprend également, c’est la rapidité avec laquelle William Friedkin expédie le dernier tiers de son film, alors que c’est justement à partir de la réussite du « casse du siècle » que le film devient intéressant et plus conforme aux obsessions habituelles de l’auteur (des hommes en lutte contre le système). Avant ça, il nous a fallu supporter un enchaînement de scénettes à vocation humoristique (enfin, dans les intentions) que William Friedkin a souhaité dans la droite lignée d’un grand classique de ce qu’on appelle dans le jargon un « caper-movie » : Le Pigeon. Les personnages n’existent jamais autrement que par leur statut de voleur et les maladresses qui en découlent. William Friedkin établit trois repères temporels (1938 : l’arrestation de Tony ; 1944 : sa libération ; 1950 : le vol de la Brinks) pour autant de décennie parcourue sans que cela n’ait une quelconque influence sur la vie des personnages. Ils paraissent tous vivre dans le bonheur et ne semblent souffrir d’aucun problème d’argent, le vol prenant alors l’allure d’un simple passe-temps pour des personnages pas si mal lotis que ça. C’est comme si le film ne devait contenir aucune portée sociale, se limitant à une gentille mise en boîte des méthodes de John Edgar Hoover. Voués à faire rire, Tony Pino et sa bande perdent tout intérêt à l’instar des escapades répétées du premier nommé dans les locaux de la Brinks. Lors de ces scènes d’exploration, William Friedkin se perd quelque peu en ne faisant pas assez confiance à sa seule mise en scène. Ainsi, nous devons subir tout le long la voix de Tony expliquant ce qu’il est en train de faire alors qu’on aurait très bien compris la portée de ses gestes sans ce surplus explicatif. The Brink’s job trahit son statut de film de commande par un rythme assez lâche et une mise en scène peu percutante, une hérésie chez William Friedkin ! On ne le sent pas très à l’aise avec la comédie et, d’ailleurs, nos zygomatiques ne sont jamais mis à rude épreuve. Tout paraît fade dans ce film, jusqu’aux engueulades entre les membres de la bande en passant par les scènes de couple réunissant Tony et sa femme, incarnée à l’écran par Gena Rowlands. Cette dernière n’a d’ailleurs rien à jouer et sa présence aux côtés de Peter Falk ne semble justifiée que pour le simple clin d’œil au cinéma de John Cassavetes. Néanmoins, bien que laborieux et franchement ennuyant, les deux premiers tiers du film bénéficient d’un éclairage nouveau à l’aune de la dernière scène. Enfin arrêtés, Tony Pino et sa bande entrent au palais de justice sous les vivats d’une foule qui voit en eux l’incarnation de l’image des petites gens d’Amérique faisant la nique aux hautes instances de l’Etat. Et le film de se clore sur cette petite touche ironique faisant d’une bande de pieds nickelés les héros d’un peuple qui, au sortir de la guerre, semble s’en chercher de nouveaux à une époque où l’héroïsme a cédé la place à la peur et à la délation.