American Gigolo – Paul Schrader

|

American Gigolo. 1980.Origine : États-Unis

|

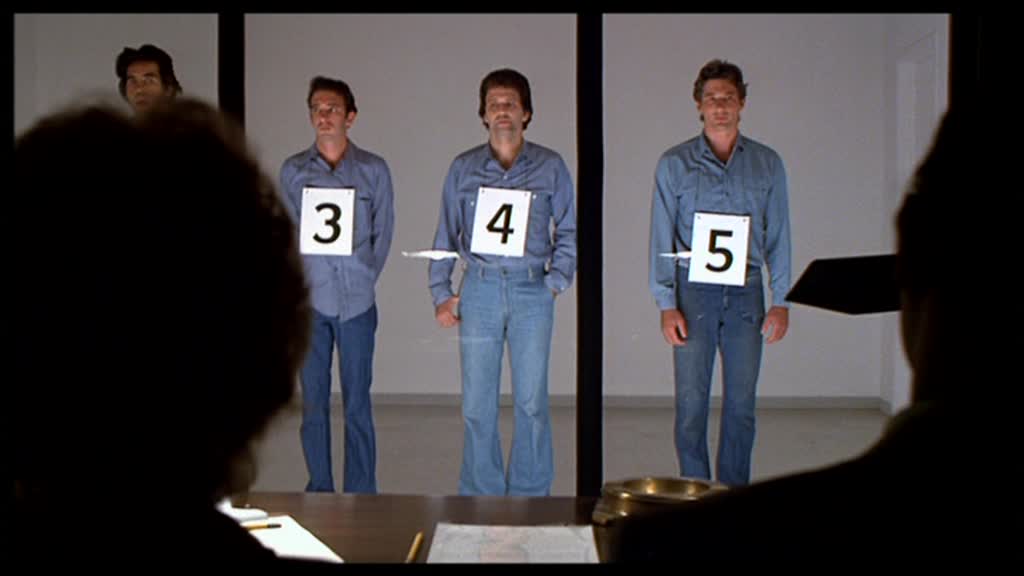

Toujours tiré à quatre épingles, Julian Kay (Richard Gere) écume les réceptions huppées et les événements mondains au bras des femmes les plus riches. Sa profession ? Gigolo. Pour une somme rondelette, il accompagne ces dames où elles veulent, jusque dans leur lit. Il mène donc grand train, s’en tenant à deux règles immuables : ne pas galvauder ses prestations et ne pas tomber amoureux. Or les événements l’amènent à déroger à ses principes. Par fidélité pour un ex employeur, il accepte une nuit d’amour bon marché avec une femme dont le cadavre sera retrouvé le lendemain. Principal suspect, Julian ne trouvera soutien et réconfort qu’auprès de Michelle Stratton (Lauren Hutton), la femme d’un sénateur qu’il a rencontrée depuis peu, et dont il s’est épris bien malgré lui.

Après Hardcore, Paul Schrader reste dans le domaine du sexe tarifé mais délaisse le sordide des sex-shops à la chaîne pour le glamour glacé d’un gigolo mondain. A l’inverse d’un John Schlesinger, qui dans Macadam Cowboy décrivait la prostitution masculine sous son jour le plus naïf et voué à l’échec dans la froidure des artères new-yorkaises, Paul Schrader nous montre son pendant calculé et lucratif sous le soleil de Los Angeles. L’« American » du titre renvoie à ce fameux rêve américain que Julian Kay croit avoir touché du doigt, lui qui fraie avec le grand monde dans ses costumes Armani et au volant de sa Mercedes cabriolet. Paul Schrader pervertit sciemment l’étude de caractère attendue avec les codes du polar, lesquels illustrent la descente aux enfers d’un Julian Kay qui perd peu à peu de sa superbe au cours d’un chemin de croix jalonné de révélations qui vise à amener le pêcheur vers la rédemption. Paul Schrader garde intactes ses obsessions, seule change la manière de les aborder.

Sous ses airs de gravure de mode savamment entretenus (il s’impose des exercices physiques quotidiens pour conserver sa sveltesse), Julian Kay préfigure la superficialité de ces années 80 alors naissantes. C’est une coquille vide qui ne se nourrit l’esprit que dans le but de plaire à ses clientes. Qu’une d’entre elles soit suédoise, et il s’évertuera à apprendre quelques rudiments de la langue. Une démarche qui n’a néanmoins rien de personnelle puisque dictée par son employeur. De lui, il ne révèle rien aux femmes qu’il accompagne, pas tant pour se préserver que parce qu’il n’a rien à raconter. Il ne vit que pour et par son travail, ressentant une grande fierté à l’idée d’être devenu un gigolo haut de gamme que toutes les riches rombières s’arrachent. Il est au sommet de sa « gloire », le sait, et en joue. Paul Schrader ne cherche pas véritablement à ternir cette image, lui conférant au contraire toute sa légitimité en mettant son comédien le plus souvent à son avantage. Il le filme comme une statue grecque – pose dans le plus simple appareil incluse – dont il n’effrite finalement que du bout des doigts le piédestal. Julian Kay a bâti son univers sur de la poudre aux yeux, laquelle se révèle à lui à mesure que l’étau se resserre autour de sa personne. Lui qui se pensait estimé et aimé découvre à quel point ses « proches » se désintéressent de lui dès que le vent commence à tourner. Ses clientes aux maris le plus souvent hauts placés ne sauraient se laisser impliquer dans une affaire de meurtre, tandis que son employeuse l’abandonne à son triste sort, lui renvoyant à la figure ses manquements récents (il a officié pour un autre employeur, a fait faux bond à la cliente suédoise) plutôt que lui tendre la main. Julian paie pour s’être trop bercé d’illusions – il n’a jamais fait partie de la haute société mais n’en a été que l’invité – et pour son attitude hautaine envers tous ceux qui lui rappellent là d’où il vient (l’inspecteur Sunday au goût vestimentaire tout personnel). L’accusation de meurtre dont il fait l’objet le renvoie à sa solitude, et par le truchement d’étapes symboliques (en quête d’une preuve compromettante à son encontre, il saccage son appartement et désosse sa voiture) à un certain dénuement. En somme, les événements que Julian traverse visent à le purifier en l’extrayant du monde de dupes dans lequel il s’est trop longtemps complu. Et pour se faire, rien de mieux qu’une belle romance pour l’accompagner dans sa nouvelle existence.

Tout American Gigolo tend vers cette rédemption par l’Amour. En se laissant submerger par ce sentiment trop longtemps occulté, Julian s’est sans le savoir ménagé une porte de sortie. Au fur et à mesure des événements, les moments passés en compagnie de Michelle Stratton agissent comme autant de sas de décompression. A son contact, il ne joue plus, il est. Les faux-semblants laissent place à de fugaces éclairs de sincérité, lesquels visent à nous rendre le personnage de Julian Kay moins antipathique et superficiel. En vain, tant Paul Schrader échoue à sortir son film de l’ornière du roman-photo. Cette romance sonne faux. Jamais il ne parvient à nous faire croire à cette passion soudaine qui les unit, à la rendre charnelle et émouvante. A l’image de l’esthétique du film, elle demeure désespérément plate et futile.

American Gigolo s’impose en condensé de puritanisme, passant totalement à côté de son sujet, comme si Paul Schrader avait soudain été effrayé par sa propre audace. Il en résulte un film insipide au style bon chic bon genre qui paradoxalement fera des émules. Avec le tube Call me composé pour l’occasion par l’infatigable Giorgio Moroder et chanté par Debbie Harry, American Gigolo donne le la à toute une série de films à l’esthétique appuyée qui s’imposeront au public aussi bien par leurs images que par leur chanson (Flashdance, 9 semaines et demi). Quant à Paul Schrader, il reviendra à ce sujet deux décennies plus tard avec The Walker, toujours mâtiné de polar, pour un résultat tout aussi bancal.

Je n’ai pas trop compris si la critique avait apprécier le film mais cela donne envie de le voir.