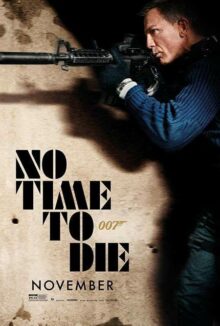

Mourir peut attendre – Cary Joji Fukunaga

|

No Time to Die. 2021.Origine : Royaume Uni – États-Unis

|

Message préventif. Il convient d’avoir déjà vu le film avant lecture sous peine de voir les quelques surprises qui émaillent le récit être éventées.

James Bond, épisode 25. Un nombre insensé pour une série qui n’en finit plus de battre des records. Plus gros budget jamais alloué à un film de la franchise, Mourir peut attendre devient également l’épisode le plus long avec une durée proprement ahurissante de 2h43. Rien que la séquence pré-générique, d’ordinaire plus ramassée, doit bien s’étendre sur une bonne trentaine de minutes (en tout cas, en temps ressenti). Du jamais vu, tout comme le délai entre les deux derniers films – 5 ans, sans compter les reports dus au covid – lequel indique en général le passage de relai d’un acteur à un autre dans la peau du célèbre agent secret. Un changement qui aurait dû être effectif, eu égard aux diverses déclarations de Daniel Craig à la sortie de 007 Spectre. A l’instar de Sean Connery, il commençait à se sentir à l’étroit dans les costumes cintrés de 007 et appelait de ses vœux une retraite dorée afin de pouvoir passer à autre chose. Or Barbara Broccoli et Michael G. Wilson ne l’entendent pas de cette oreille. Sam Mendes démissionnaire, il leur paraît alors impensable de se séparer dans la foulée du comédien autour duquel la saga a retrouvé du crédit. S’ils parviennent à conserver l’acteur (c’est fou comme quelques 0 en plus sur un chèque peuvent faire comme miracle !), leur premier choix de réalisateur finit dans l’impasse. Pour étonnant que pusse paraître le choix de Danny Boyle, le réalisateur de Trainspotting n’était pas totalement étranger à James Bond. Homme d’orchestre de la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012, il dirigea notamment la Reine Elizabeth II se faisant escorter par nul autre que James Bond/Daniel Craig lui-même jusqu’au stade olympique. Le voir prendre les rênes d’un James Bond s’inscrit donc dans une forme de continuité. Sauf que le bonhomme a son caractère. Fort d’une vision précise du personnage, il ne veut pas en faire n’importe quoi. Fatalement, il se heurte rapidement aux desideratas de la production, laquelle souhaite frapper un grand coup. Inconciliables, les deux parties se séparent invoquant les diplomatiques différends artistiques pour expliquer la fin de leur collaboration. Pour le remplacer, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson se tournent vers Cary Joji Fukunaga, un réalisateur encore vert même si pas totalement inconnu du public. Auteur de quelques films confidentiels pour le grand écran (Sin Nombre, Jane Eyre), c’est sur la petite lucarne qu’il a construit sa renommée, réalisant notamment la première saison – la meilleure – de True Detective puis la série Maniac. A charge pour lui de clore l’arc Daniel Craig, de jongler avec les figures imposées de la série tout en essayant de tirer son épingle du jeu. Une gageure qu’il ne tient pas, ne parvenant jamais à se défaire de l’ombre imposante de Sam Mendes.

Cette fois-ci, c’est la bonne. Amoureux transi de Madeleine Swann, James Bond a rompu avec le M.I.6. Il se sent enfin prêt à solder le passé pour embrasser l’avenir. Et cela passe par un ultime recueillement devant le caveau familial où a été enterrée Vesper Lynd. Or ce moment solennel est troublé par le Spectre. Piégé à l’explosif, le caveau familial des Lynd manque de devenir aussi celui de James Bond. Pour finir le travail, des hommes de mains débarquent en nombre, poussant l’ex-agent à fuir et à se poser des questions. Incapable de faire confiance à Madeleine, il la jette dans un train, lui assurant qu’ils se voient pour la dernière fois. 5 ans plus tard, dans sa retraite jamaïcaine, James Bond reçoit la visite de son vieil ami Felix Leiter. Ce dernier aimerait qu’il l’aide à remettre la main sur Valdo Obruchev, un scientifique qui travaille sur le projet Héraclès, une arme d’un nouveau genre particulièrement puissante puisqu’elle permet de cibler directement l’Adn de la ou des personnes que l’on souhaite tuer. Kidnappé par le Spectre, il se trouve à Cuba où les grands pontes de l’organisation se réunissent en grandes pompes. Après avoir décliné la proposition, James Bond finit par accepter lorsqu’il apprend que le M.I.6 et son nouvel agent affublé du matricule 007 vont aussi se joindre à la fête. Une manière de rappeler à tous qu’il est encore vaillant et le seul à même de sauver le monde une dernière fois.

S’il est entendu que la saga défie le temps par sa longévité, la notion de temporalité n’a que très parcimonieusement été prise en compte durant près de cinq décennies. Chaque James Bond se suffit à lui-même et les quelques références disséminées ici ou là au gré de certains épisodes ont majoritairement valeur de clin d’œil. Seul le pré générique des Diamants sont éternels tient compte des événements survenus au cours de Au service secret de sa majesté, l’épisode précédent. Et si certaines figures reviennent de manière récurrente (les incontournables M, Q et Miss Moneypenny, le grand méchant Ernst Stavro Blofeld, ou encore l’ambivalent Général Gogol – essentiellement durant les années Roger Moore), ils apparaissent davantage comme des archétypes, des points de repère pour le spectateur, que des personnages à part entière dans le sens où ils ne connaissent pas d’évolutions. Félix Leiter est un cas un peu à part. Interprété par différents comédiens d’âges fluctuant d’un film à l’autre, l’agent de la C.I.A et vieil ami de James Bond connaît des fortunes diverses. Souvent simple contact ou collaborateur occasionnel, il occupe une place centrale dans Permis de tuer sans paradoxalement prendre part à la mission. L’outrage qu’il subit, renvoyant James Bond à ses démons, nourrit la mission vengeresse de son ami et partant, impulse la trame du film. Des noms qui font désormais partie intégrante de la mythologie James Bond et qui en constituent en quelque sorte la famille. Ils ont acquis une telle importance que dans sa volonté de refonte du mythe, l’arc de Daniel Craig n’oublie pas de les intégrer au fil de ses aventures, dans un souci inédit de continuité. Depuis les années Roger Moore, la saga est devenue un marqueur de son époque. Elle ne fait plus la mode, elle la suit. La période Daniel Craig ne déroge pas à la règle et lorgne aussi bien du côté de La Mort dans la peau sur le plan de l’action – deuxième film de la série Jason Bourne signé Paul Greengrass – que des séries télés dans sa construction, médium qui connait alors un nouvel âge d’or. Avec ce comédien, la saga ne s’engage plus seulement à nous proposer une nouvelle aventure mais à nous dépeindre l’évolution du personnage au sein des services secrets. A devenir James Bond, en somme. Un apprentissage difficile marqué du sceau de la malédiction. Voilà un homme condamné à voyager, tomber les filles et sauver le monde. Quand il aspire à un peu de normalité – tomber amoureux et se caser – sa destinée se rappelle violemment à lui. La fin de 007 Spectre apparaît ainsi tout à la fois comme un cliffhanger (James Bond peut-il réellement goûter des jours heureux ?) et une conclusion sur une note d’apaisement. Arrivé à maturité, James Bond prend enfin conscience de ses priorités. Pour sauver le monde, ce ne sont pas les agents qui manquent (tout le jeu autour du célèbre matricule désormais attribué à une femme) alors que pour mener sa vie d’homme, il ne peut être remplacé. Mourir peut attendre prolonge cette thématique jusqu’à l’extrême. Suivant ce nouveau syndrome hollywoodien propre au 21e siècle, qu’on peut aussi rebaptiser syndrome Harrison Ford (voir la reprise de ses personnages mythiques et ce que les studios en ont fait), les héros ne peuvent évoluer que par la famille. Si pour un célèbre publicitaire français, la possession d’une montre d’une grande marque avant 50 ans suffit à qualifier sa vie de réussie, pour Hollywood, cela passe forcément par la fondation d’une famille, renouant en cela avec des valeurs d’un autre temps. De la part de producteurs qui s’enorgueillissent d’avoir dépoussiéré le mythe et de l’avoir fait entrer de plain-pied dans le 21e siècle, ça laisse songeur. Et c’est finalement assez révélateur de la gymnastique à laquelle ils s’astreignent pour maintenir leur poule aux œufs d’or au sommet.

Le James Bond incarné par Daniel Craig tient du paradoxe. Comme pour compenser un physique plus massif et une allure plus frustre que ses prédécesseurs, les différents auteurs qui se sont succédés à son chevet (les récurrents Neal Purvis et Robert Wade, assistés de Paul Haggis sur Casino Royale et Quantum of Solace, de John Logan sur Skyfall et 007 Spectre puis de Cary Joji Fukunaga et Phoebe Waller-Bridge sur Mourir peut attendre) se sont efforcés à mettre en lumière ses faiblesses. Plus qu’aucune autre des précédentes incarnations de l’agent secret, Daniel Craig brille par une constante fragilité émotionnelle (l’histoire d’amour tragique avec Vesper Lynd, sa relation filiale avec M, ses doutes envers la probité de Madeleine Swann) qui tend à influer sur ses actes. Il agit davantage par instinct qu’après mûres réflexions, jouant les bulldozers dévastant tout sur son passage. Une impulsivité qu’il conserve tout au long des cinq films comme un trait immuable de son caractère. Son évolution se joue presque à son insu. Ce sont les ravages du temps qui passent, lesquels impactent son physique à des degrés variables, et les progrès technologiques qui tendent à remettre en cause son utilité. L’évocation de l’obsolescence de James Bond n’a rien de neuf. Cela relève même du passage obligé pour une série aussi ancienne dont la longévité est remise en question en permanence. James Bond doit constamment prouver sa valeur. A la fois professionnelle à l’échelle de l’intrigue, et marchande à l’échelle de l’industrie cinématographique. Dans un monde en constante mutation, James Bond poursuit sa route, ni tout à fait le même, ni complètement différent, s’adaptant tant bien que mal à l’air du temps. Ses déboires conjugaux qui occupent l’essentiel de Mourir peut attendre entrent dans cette optique de confronter James Bond à la société actuelle. Plus question pour lui d’enchaîner les conquêtes et de se comporter comme un macho. Il s’essaie bien à quelques sous-entendus grivois mais ceux-ci se heurtent soit à l’indifférence (Nomi) soit à l’incompréhension (Paloma) de ses interlocutrices. En sa qualité de néo-papa qui s’ignore, il ne peut plus se compromettre dans la bagatelle sans lendemain. Ce qui n’empêche pas certaines récurrences comme le motif de la demoiselle en détresse (que j’aurais pu mettre au pluriel, sa fille s’intégrant à l’équation) qu’il convient de sauver. Les James Bond avec Daniel Craig se retrouvent ainsi constamment le cul entre deux chaises, partagés entre cette envie de déconstruire le mythe et la volonté de le perpétuer. C’est alors qu’il se montre sous son jour le plus faillible, pour ne pas dire plus humain, que James Bond accomplit les prouesses les plus improbables. Le pré-générique en est un concentré. Intouchable (une explosion ne fait que l’estourbir, ses ennemis trouvent le moyen de le rater alors qu’ils tirent à l’arme automatique sur un homme désarmé et qui ne cherche même pas à s’abriter), il défie les lois de l’apesanteur au guidon de sa moto et celles de l’anatomie en se projetant dans le vide accroché à un câble électrique sans se démettre l’épaule alors que celle-ci le faisait atrocement souffrir deux films auparavant. Une entorse à la continuité pourtant si ardemment recherchée pour mieux coller au cahier des charges de la série, laquelle doit offrir son lot de scènes spectaculaires. Et des scènes spectaculaires, Mourir peut attendre en contient un certain nombre, jusque dans ce final propice à une adaptation en jeu vidéo par son côté shoot’em up. Mais rien de bien surprenant pour tout amateur de la saga. Seule la séquence à Cuba sort de l’ordinaire. Pas tant par ce qu’elle montre – une fusillade parmi tant d’autres – que par l’introduction d’un personnage rafraîchissant, la néo agente de la CIA Paloma. En une séquence, elle s’impose comme la trouvaille du film, un personnage qui se construit dans l’action, éclipsant tous les autres sur son passage, à commencer par Nomi, la nouvelle 007. Source de vives protestations parmi les puristes (007 ne peut être qu’un homme !), elle symbolise le cynisme de l’industrie qui consiste à donner le change aux détracteurs (James Bond et son univers machiste) sans changer d’un iota l’orientation du récit. En l’état, Nomi n’est qu’un produit d’appel sans aucune incidence sur l’intrigue. Le personnage en serait absent que l’histoire serait strictement la même. Tout au plus pourrions-nous imaginer qu’elle assure par sa présence un passage de relai avec son aîné or en lui cédant bien volontiers son matricule, elle affirme non seulement qu’il n’existe qu’un 007, mais que celui-ci sera toujours un homme comme l’ont vivement rappelé Barbara Broccoli, Michael G. Wilson et Daniel Craig. Plus les choses changent, plus elles restent les mêmes.

Mourir peut attendre s’impose en rejeton hypertrophié et pompeux des films de Sam Mendes. Un film imbu de lui-même qui pense avoir inventé la poudre en orchestrant les funérailles du plus célèbre des agents secrets sous un déluge pyrotechnique. Plutôt que suggérée, l’émotion nous est imposés à grands renforts de gros plans sur les proches de James Bond, afin qu’on ne perde pas une miette de leurs yeux embués. Une séquence dépourvue de subtilité que les notes du We Have All the Time in the World de Louis Armstrong, thème de Au service secret de sa majesté sur lequel le film se conclut, appuient dans sa singularité. Mourir peut attendre se veut un film à part. Le point final d’un arc qui aura vu James Bond tutoyer la respectabilité. Il n’est qu’un fastidieux catalogue de compromissions et de choix hasardeux qui oublie son objectif principal, divertir. A force d’activer les mêmes ficelles scénaristiques (omniscience de Blofeld, le passé à revisiter pour mieux affronter le présent, les atermoiements sentimentaux de James Bond), les James Bond de l’ère Craig tournent en rond, imbus de leur propre suffisance. Et ils échouent lamentablement dans ce qu’ils considèrent comme leur cœur, l’humanisation de l’agent secret. Apprendre qu’il est papa n’impacte guère James Bond et son « sacrifice », amenée de manière laborieuse, sonne comme un passage obligé pour qui souhaitait surprendre le spectateur. Mais surprendre ne veut pas dire séduire, et à l’image du méchant du film Lyutsifer Safin, cette conclusion voulue en grandes pompes n’en paraît que plus insipide. Et d’une grande vacuité tant on sait que le retour de James Bond sur grand écran relève de l’inéluctable.

Un peu dure la critique. J’ai assez bien aimé le film. J’ai trouvé que le personnage de Nomi était dans une situation délicate. Par deux fois elle se plante. J’aurais pensé que l’on montrerait qu’elle dépasserait bond, mais c’est Paloma qui est la révélation à ce stade là. Je me suis demandé si on allait la suivre et au final, elle disparait aussitôt qu’elle est entrée.

Pour ce qui est des méchants, Blofield fait un passage éclair et je sais plus qui avait dit qu’il avait l’air d’un marchand de tapis, c’est l’impression qu’il me fait, on dirait qu’il s’est trompé de film et de rôle. La même chose pour le méchant incarné par Rami Malek dont j’ai pas compris les motivations, vengeance, domination du monde ? Pas Compris.

Les scènes d’actions sont pas mal, bien réalisés, mais comme les précédents films, hormis Casino Royale, elles accrochent pas, rien ne dépassera la course poursuite de James Bond avec le mercenaire en Afrique, en terme d’inventivité, et d’intensité et de spectaculaire, tout ce qui a été fait après est plus que moyen et je compare pas aux derniers Mission:Impossible qui le bat à plate couture.

Niveau interprétation, coté féminin Madeleine Swann, comparée aux personnages de Vesper , c’est assez horrible, je comprends pas ce que James Bond lui trouve. Vesper Lyn était magnifique et surtout campé par Eva Green qui est une actrice sublime, et à coté on a Léa Seydoux qui me donne l’impression qu’elle vient de sortir du Lycée, et a l’air d’avoir passé une mauvaise journée. Aucun charisme, une mine boudeuse, comprend pas.

La Saga s’est terminée. Elle avait bien commencé et a mieux fini que pour Brosnan, mais j’attends de savoir qui sera le prochain James Bond. J’espère Henry Cavill mais il y a peu de doute que ce soit un inconnu.

Lyutsifer Safin (Lucifer), bien trouvé pour un nom de méchant.

Je reviens un peu sur la critique que j’ai écrite et je me permets de rajouter quelque chose. Le film ne dépasse pas les deux meilleurs films de la saga à savoir Skyfall avec son méchant charismatique Silva et son entrée en scène magnifique mais surtout Casino Royale, véritable chef d’œuvre un peu oublié. Martin Campbell n’aura jamais la consécration qu’il mérite à l’inverse d’un Sam Mendés un peu trop surestimé.

Quant à Cary Joji Fukunaga, son film est mi figue mi raisin. Le bon alterne avec le moins bon, mais il a une scène dans son film que j’ai trouvé d’une grande force émotionnelle, celle où James Bond, doutant de sa compagne Madeleine Swan, reste stoïque devant les ennemis qui tirent sur sa voiture. On y voit pour la première fois une lassitude, une envie de baisser les bras, lui qui a tant aimé, mais été tant trahi. Cet instant dans la voiture est l’une des meilleures scènes de la franchise. Toutes ses émotions qui passent sur son visage, tandis que Madeleine Swan implore de la croire de sa non trahison.

Voila, c’est tout ce j’avais à dire. Bravo à Bénédict Arellano pour sa critique. Je suis d’accord, le méchant est insipide et je n’ai toujours pas compris son plan.