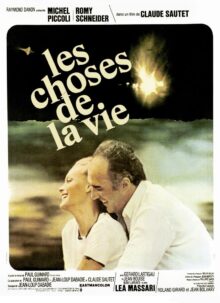

Les Choses de la vie – Claude Sautet

|

Les Choses de la vie. 1970.Origine : France, Italie, Suisse

|

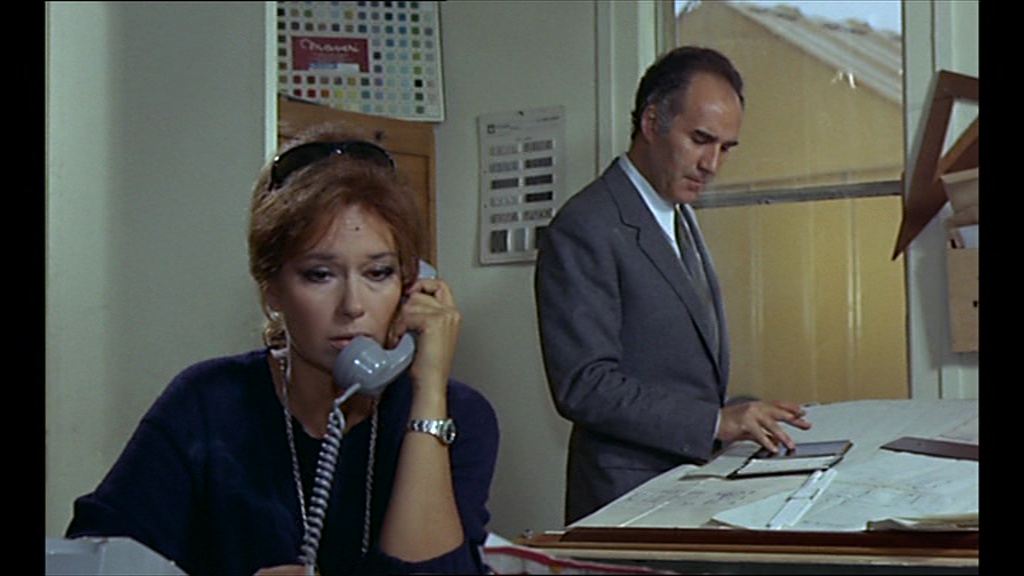

Pierre Bérard partage sa vie avec Hélène Haltig, une écrivaine. Ils projettent tous deux de partir s’installer quelques années à Tunis. Sauf que Pierre tergiverse, retarde l’échéance, ce qui a le don d’agacer prodigieusement Hélène. Un soir, après un dîner dans la famille de Hélène, celle-ci lui dit sa façon de penser. Pierre encaisse mais ne répond pas. Il prétexte un rendez-vous à Rennes le lendemain pour écourter la discussion. En chemin, il rumine, pense à Catherine, son ex femme, se remémore sa rencontre avec Hélène. Au matin, il pense avoir pris la bonne décision. Il rédige une lettre de rupture puis se ravise. Sur le chemin du retour, à un croisement, une bétaillère cale au milieu de la route. Arrivant à vive allure, Pierre tente de l’éviter, part en tête à queue et finit sa course dans un champ alentour. Très vite, des badauds se pressent sur le lieu du drame. Les rumeurs vont bon train. Pierre est-il mort ? Les secours ne tardent pas à arriver et l’emmènent prestement à l’hôpital le plus proche.

Depuis ses débuts – non consentis – à la réalisation en 1956 avec Bonjour sourire, Claude Sautet tourne bon an mal an un film tous les 4-5 ans. En 1960, Classe tous risques passe inaperçu, emporté par la vague générée par la sortie d’A bout de souffle, alors que Jean-Paul Belmondo joue aussi dedans aux côtés de Lino Ventura. En 1965, Claude Sautet retrouve Ventura pour le film d’aventures L’Arme à gauche dont il ne garde pas un impérissable souvenir. Bien qu’il ait mis du coeur à l’ouvrage (surtout pour les deux films tournés avec Lino Ventura), Claude Sautet ne se retrouve pas dans le genre d’histoire et de personnage qu’il a eu à filmer. Ce n’est pas ce à quoi il aspire et comme on ne lui propose rien de bien stimulant, il délaisse la réalisation au profit de l’écriture, se faisant même du raccommodage de scénario – crédité ou non – une spécialité. Et tout aurait continué ainsi si Jean-Loup Dabadie n’avait pas soumis à son approbation le traitement qu’il avait tiré du roman de Paul Guimard Les Choses de la vie, paru en 1967. Pour Claude Sautet, cette lecture fait l’effet d’un déclic. Il y voit non seulement l’occasion rêvé de traiter du couple mais aussi un énorme défi logistique à relever avec ce spectaculaire accident de la route autour duquel s’articule le récit. D’autres réalisateurs comme Claude Chabrol et Alain Cavalier ont préféré renoncé devant l’ampleur de la tâche. Pour la petite histoire, cette seule séquence demandera 6 mois de préparation et 10 jours de tournage chapeautés par le responsable des cascades, le chevronné Gérard Streiff (Fantômas se déchaîne, Barbarella, L’Or se barre, …). Et encore aujourd’hui, elle demeure spectaculaire et particulièrement bien conçue. Ragaillardi, Claude Sautet s’empare du projet à bras le corps et impose rapidement ses vues au niveau de la distribution. A Yves Montand et Annie Girardot rattachés au film, Claude Sautet préfère Michel Piccoli et Lea Massari. Pour trouver l’incarnation idéale d’Hélène, son coup de coeur est plus tardif mais non moins décisif puisque Romy Schneider et lui entameront là une collaboration longue de 5 films.

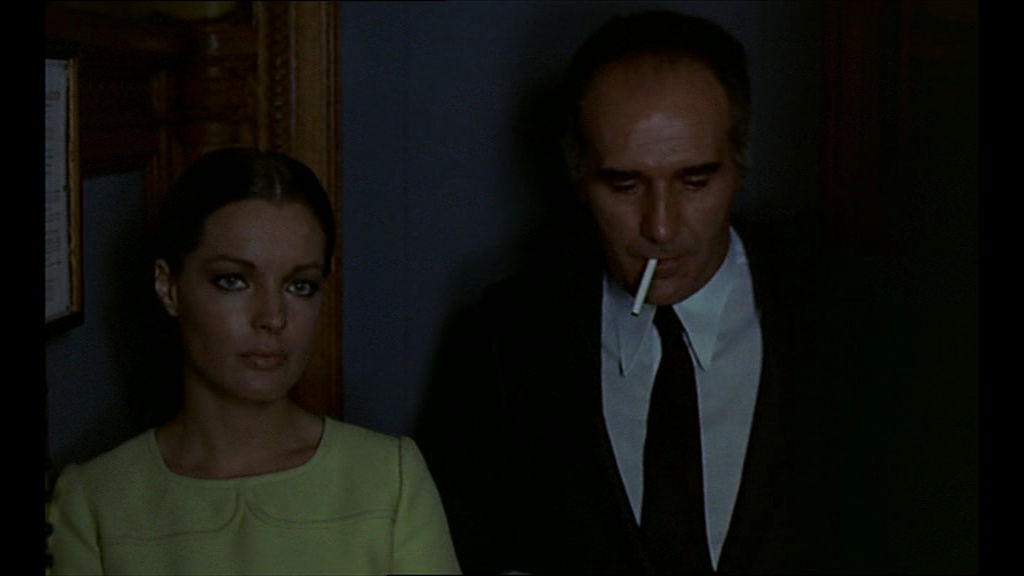

En commençant par la fin – tragique -, Les Choses de la vie propose une sorte de kaléidoscope mémoriel qui ne se concentrerait que sur les derniers jours de Pierre Bérard. Plutôt que revoir toute sa vie défiler devant ses yeux, l’accidenté à l’agonie revit ces instants décisifs qui l’ont mené là où il gît, sur le bas côté d’une départementale, quelque part entre Rennes et Paris. Ce croisement où a eu lieu l’accident prend alors valeur de symbole. Pierre se trouvait à la croisée des chemins, enfin convaincu de donner une chance à sa relation avec Hélène même si cette lettre de rupture qui l’accompagne, et sur laquelle se focalisent ses dernières pensées, témoigne de son instabilité chronique. En faisant sienne cette citation d’Horace (« Les paroles s’envolent, les écrits restent. »), Pierre traduit surtout son incapacité à communiquer avec les personnes qu’il aime. Plutôt que le dire à Hélène, il préfère le lui écrire, tapant ces mots à même les feuillets du roman sur lequel elle travaille en un geste faussement romantique. C’est une manière de ne pas se confronter à la puissance des mots et à leurs conséquences. D’ailleurs, il restera totalement coi face au déballage de sentiments de cette même Hélène lorsqu’au terme d’une soirée où il ne lui a pas décroché un mot, elle lui fait part de son désarroi. Il lui oppose un détachement cruel qui confine à la lâcheté. Car au-delà de son incommunicabilité, cette attitude illustre des difficultés à s’engager. Alors que Hélène désire ardemment aller de l’avant, changer d’air pour mieux (re)démarrer leur vie commune, lui procrastine, retarde l’échéance. Une part de lui semble ne pas vouloir oublier Catherine, son ex femme, alors même qu’il est à l’origine de leur séparation. Pour autant, il ne tente aucun rapprochement. Il est plutôt du genre à laisser faire les choses, à l’image de la proposition de son fils de se retrouver 15 jours à l’île de Ré pour naviguer ensemble dans le courant du mois de juillet. Proposition qu’il accueille avec d’autant plus d’enthousiasme que, par extension, cela retardera son départ avec Hélène pour Tunis. Alors qu’on le voit constamment au volant de sa voiture, Pierre se complaît à faire du surplace. Ses multiples déplacements lui servent d’échappatoires mais le confrontent également à lui-même. Souvent filmé en gros plans derrière son volant, Michel Piccoli exprime tout ce qu’il se refuse d’ordinaire à dévoiler, sa fragilité et ses doutes. Le mouvement du film épouse le sien et en dit plus long par les images que par les dialogues. Les Choses de la vie est un film de sensations qui nous invite dans l’intimité de son personnage mais avec une extrême pudeur. Ce qu’on voit de sa vie relève de l’esquisse plus que de l’étude de cas. Pierre Bérard demeure insaisissable car lui-même ne sait plus trop ni où il en est, ni ce qu’il veut. Cette indécision le taraude et il lui faudra attendre son agonie pour qu’il puisse enfin se concentrer sur un point précis de son existence, cette lettre qu’il regrette d’avoir écrite.

Cette lettre écrite dans un moment de désarroi mêlé de colère aurait pu être la dernière trace laissée par Pierre. Une sorte de texte posthume dont la teneur aurait été source de lourds malentendus si elle était arrivée entre les mains d’Hélène. Mais tel ne fut pas le cas. En sa qualité d’ex épouse, Catherine a hérité des derniers effets personnels de Pierre dont la fameuse lettre, que sa lecture a convaincue de détruire. Elle n’a aucune raison de remettre en doute son contenu mais par son geste, empreint d’une grande empathie envers Hélène, elle accomplit en quelque sorte la dernière volonté de Pierre. Pierre qui n’aura jamais su se dépêtrer de ses sentiments a au moins toujours eu le don de bien choisir ses compagnes. Hélène comme Catherine sont des femmes dignes, qui savent ce qu’elles veulent et où elles vont. On ne saura rien des répercussions de la rupture entre Catherine et Pierre. Le film laisse en revanche deviner que Catherine a fait son deuil de cette relation, au contraire de Pierre, et qu’elle ne lui en tient pas (plus) rigueur. Au contraire, elle l’incite à aller de l’avant, à cesser de se retourner sans cesse sur leur passé. Claude Sautet s’éloigne du côté surhomme et sans aspérités des personnages incarnés par Lino Ventura dans ses deux précédents films pour donner chair à une figure masculine plus faillible, et par conséquent plus touchante. Chez Sautet, l’homme se cherche souvent sans forcément parvenir à se trouver. Pierre est-il un enfant dans un corps d’adulte ou un adulte qui fait l’enfant ? La frontière est ténue comme ce qu’il recherche chez ses compagnes : des femmes maternantes ou aimantes ? Les Choses de la vie est construit comme une impasse sous couvert de fatalité. Il y a quelque chose de tragique à voir Pierre s’enfoncer dans l’erreur et les mauvais choix sans qu’il y ait d’échappatoire possible. Les Choses de la vie, c’est ces petits riens qui façonnent de belles existences. Des bribes de bonheur à saisir lorsqu’elles se présentent, des passages à vide qu’il convient de surmonter, et surtout des mots à s’échanger. Mais pas seulement pour le plaisir de faire la conversation, pour se dire les choses. Pour exprimer le fond de sa pensée. Et surtout pour ne rien regretter, jamais. Sinon, la vie nous rattrape avec ses aléas, propres à nous laisser un goût amer dans la bouche. Pour toujours.

Par son succès et surtout son contenu, Les Choses de la vie marque pour Claude Sautet les débuts d’une renaissance. Il affine ici son style et ses thèmes tout en amorçant un compagnonnage prolifique et qualitatif avec Jean-Loup Dabadie avec lequel il traversera les années 70 pour des films marqueurs de leur époque. Ils signent ensemble des films d’hommes la plupart du temps, mais dont les femmes ne sont jamais exclues, bien au contraire. Quoique en retrait, elles sont souvent les dépositaires d’une sagesse qui fait bien souvent défaut à ses hommes en plein tourment. Pierre est le premier d’entre eux, une sorte de patron pour tous les personnages à suivre et dont le destin fatal agit en trompe-l’oeil. Claude Sautet n’a rien d’un pessimiste ou d’un moraliste. Ses personnages, il les aime et par la suite, il trouvera toujours un moyen, si ce n’est de les racheter, d’au moins leur laisser le temps d’espérer à des lendemains qui chantent.