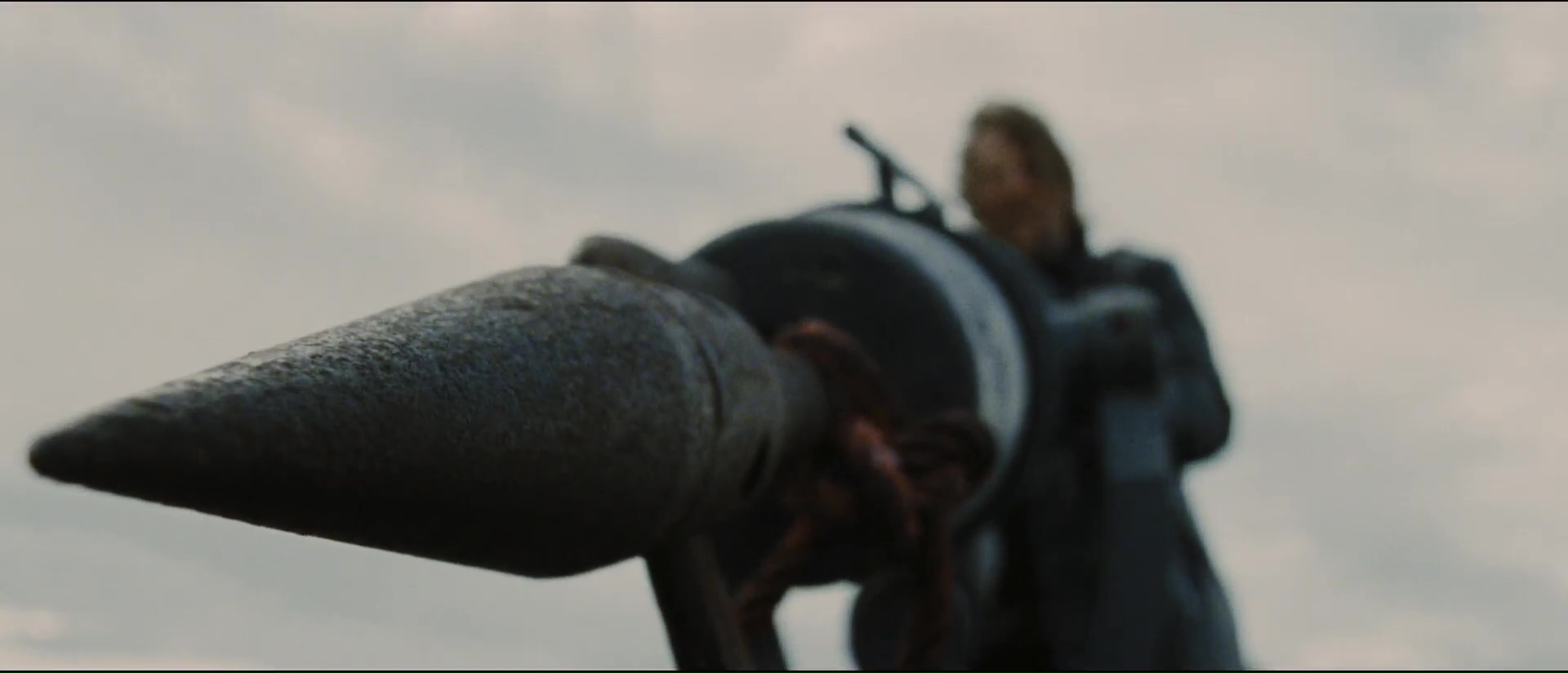

Harpoon – Julius Kemp

|

Reykjavik Whale Watching Massacre. 2009.Origine : Islande

|

Un groupe de touristes de tous horizons monte à bord du Poseidon afin d’aller observer les baleines au large de Reykjavik. En chemin, un incident entraîne la blessure mortelle du capitaine, face à laquelle le second répond par la fuite. Désemparés, les touristes obtiennent le secours inespéré d’un étrange marin qui, plutôt que de les ramener au port, les emmène sur son baleinier où l’attendent les autres membres de sa famille. Loin d’être sauvés, les touristes se retrouvent à la merci de cette famille sanguinaire bien décidée à les exterminer jusqu’au dernier.

Depuis les années 2000, la production cinématographique islandaise tend à se modifier. Longtemps artisanale, fruit de véritables passionnés prêts à tous les sacrifices pour réaliser leur rêve, elle vise désormais à l’exportation avec tout ce que cela présuppose en professionnalisation de ses structures et de ses acteurs. Rares sont néanmoins les réalisateurs qui ont réussi à se faire un nom en dehors de leurs frontières, desquels émerge Baltasar Kormakur (101 Reykjavik, The Sea) dont le travail a suffisamment tapé dans l’œil de certains pontes à Hollywood pour qu’il ait eu l’occasion d’y travailler. Néanmoins, ce type de destinée reste rare, et pour qu’un film islandais gagne en visibilité, rien de mieux que de s’atteler à un bon vieux film de genre. On assiste d’ailleurs depuis quelques années à une recrudescence de films d’horreurs issus des pays nordiques (Morse en Suède, la trilogie Cold Prey en Norvège) qui témoigne à la fois de la vitalité du genre et de sa démocratisation. Désormais, chaque pays y va de son petit film d’horreur, phénomène auquel n’a pas échappé l’Islande dont Harpoon se présente comme une variation maritime du décidément incontournable Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper.

Nanti d’une telle ascendance, Harpoon peut difficilement faire preuve d’originalité. D’ailleurs, en règle général, les films d’horreur actuels recherchent d’abord l’efficacité à l’originalité. Et sur ce point malheureusement, le bât blesse. La faute en incombe principalement à des situations grotesques engendrées par des personnages qui ne le sont pas moins. Le pompon revient au touriste français, dont l’état d’ébriété permanente l’amène à blesser mortellement le capitaine d’une manière particulièrement tarabiscotée. Par la suite, tout sera mis en œuvre pour enfoncer davantage encore le personnage dans une médiocrité qu’il partage néanmoins avec l’essentiel de ses compagnons d’infortune. Issus d’horizons divers (le français, donc, mais aussi le couple de japonais accompagné de leur assistante, les trois couguars islandaises, la fiancée éplorée…), ces touristes rivalisent tous en égoïsme, étroitesse d’esprit et fourberie, à l’exception notable de Léon à la destinée qui renvoie directement au héros de La Nuit des morts-vivants de George Romero. Protecteur et courageux, Léon incarne en quelque sorte la caution morale du film, que seule Annette aurait pu lui disputer si par ailleurs elle n’était pas occupée à jouer les victimes en puissance (déjà agressée sexuellement à bord du Poseidon, elle devient l’obsession de l’un des membres de la famille de baleiniers). Une grandeur d’âme qu’il sait mettre au diapason de l’incohérence constante du film puisqu’au moment de quitter le navire avec les deux rescapées, il décide de rester à bord, soi-disant pour attendre les gardes-côtes. Une bien belle illustration de l’adage « trop bon, trop con »… A l’inverse, le comportement d’Endo, l’employée du couple japonais, étonne autant qu’il détonne. Machiavélique en diable, elle tire profit de la situation pour s’affranchir de ses « maîtres » et améliorer ainsi sa condition. En un sens, elle incarne le personnage le plus effrayant du film –et le plus intéressant– par sa froideur et un ardent désir de vivre qui s’accommode fort mal de toutes considérations altruistes. Face à elle, les autres personnages font pâle figure, même s’il est vrai que la majorité d’entre eux sont relégués au rang de chair à saucisse, statut aussi ingrat qu’indispensable à tout jeu de massacre qui se respecte. Quant à la famille sanguinaire, chacun des membres rivalisent en trogne patibulaire, ce qui laisse peu de doute quant à leurs mauvaises intentions, sans qu’aucun d’entre eux ne retienne véritablement l’attention. Ils font le boulot (crâne défoncé, cou tranché, corps harponnés), sans plus. Il se dégage de tout ça un côté paresseux qui renvoie à la mise en scène sans éclat de Julius Kemp.

Ce dernier ne cherche à construire aucun suspense, se bornant à enchaîner les morts à grand renfort de scènes aussi improbables que gores. C’est d’autant plus dommage que les coursives faiblement éclairées du baleinier se prêtaient idéalement à l’exercice, pouvant même nous réserver de grandes montées d’adrénaline. Las, s’appuyant sur une photographie particulièrement sombre, Julius Kemp ne nous offre rien de plus que le minimum syndical : des morts violentes, ponctuées de scènes aussi absurdes dans le contexte du film (le coming-out de Léon) que superflues (la communication téléphonique entre Annette et son amie). Il y a bien une ébauche de contextualisation sociale, ces baleiniers désœuvrés payant un lourd tribut suite à l’interdiction totale de leur activité décrétée en 1982 par le Comité international de la pêche à la baleine. Exsangues et endettés comme bon nombre d’Islandais, ils traduisent leur rancœur à l’encontre de leur gouvernement, coupable à leurs yeux d’avoir baissé son froc devant les Américains, en chassant désormais le touriste et le militant de Greenpeace. Pour louable qu’elle soit, la volonté du réalisateur d’ancrer son film dans une réalité sociale délicate ne s’avère guère payante. Son récit n’est pas assez maîtrisé, ni structuré pour que la démarche apporte une plus-value au film. Au contraire, tout cela fleure bon l’artifice visant à sortir Harpoon du carcan du film de genre. En vain.

Pour peu que vous ne soyez pas d’indécrottables consommateurs de films d’horreur, Harpoon est à déconseiller. Parent pauvre du genre, il se borne à en décliner les figures habituelles sans réellement y apporter un œil neuf, et en n’exploitant guère sa spécificité géographique. Et si le film réserve de menues surprises, celles-ci sont généralement à mettre à son débit, à l’image de l’attaque de l’orque, totalement superflue. Ce n’est donc pas avec ce produit lambda que Julius Kemp réussira à se faire un nom. D’ailleurs, depuis Harpoon, il limite ses activités à la production.