Bandits bandits – Terry Gilliam

|

Time Bandits. 1981Origine : Royaume-Uni

|

Le Monty Python n’était pas officiellement dissout que Terry Gilliam avait déjà fait ses premiers pas de réalisateur en solo. La première tentative fut le brouillon Jabberwocky (1977), et la seconde fut donc ce Bandits bandits, co-écrit par Michael Palin et produit par le Beatle fan des Monty Python, George Harrison, à travers sa société Handmade Film (il composera aussi la chanson du générique de fin, relativement moyenne). Avec Bandits bandits, Gilliam cherche une nouvelle fois à s’émanciper de l’influence du Python sans pour autant totalement rompre avec lui, chose qu’il n’a du reste pratiquement jamais faite, l’humour porté sur l’absurde de cet américain exilé ne s’étant jamais démenti du long de sa remarquable carrière. Il reprend donc ce style de comédie typiquement anglais pour le greffer à un genre qui semble lui être tout personnel : la fantasy. Loin de Conan le barbare, de Dune ou du Seigneur des anneaux, la fantasy de Terry Gilliam ne se prend résolument pas au sérieux, mais témoigne de l’attachement que porte le réalisateur et cartooniste à la liberté et à l’imagination.

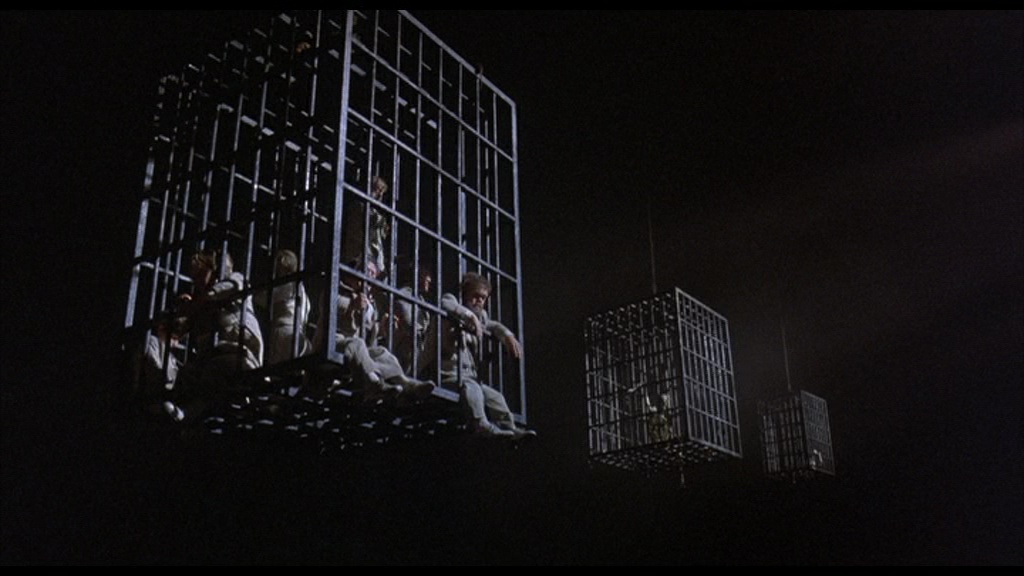

L’histoire porte sur les aventures du jeune Kevin qui, en compagnie de six nains possesseurs d’une carte de l’espace-temps dérobée à Dieu, leur ancien employeur, va traverser différentes époques de l’histoire. Kevin aime l’histoire et ses légendes. C’est donc la connaissance qu’il va rechercher. Les nains, eux, se disent bandits, et leur objectif sera donc de s’enrichir, malgré qu’ils soient activement recherchés par Dieu lui-même.

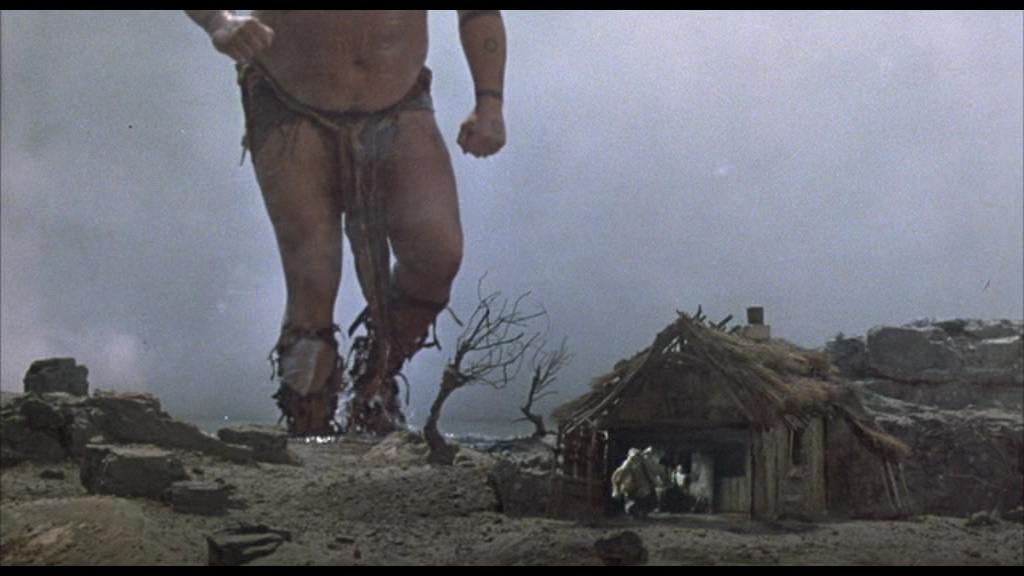

Dès l’entame du film, Gilliam pose le ton : il se rie du matérialisme excessif des parents de Kevin, obnubilés par la technologie (on retrouvera cette vision satirique dans Brazil) et il rompt brutalement avec la réalité dans deux scènes nocturnes surréalistes pendant lesquelles Kevin voit débarquer de son placard d’abord un vaillant chevalier puis ensuite la troupe des nains, cherchant à échapper à “l’Etre Suprême” (le nom de Dieu n’est jamais employé dans le film). Ce sera le début d’un récit d’aventure bourré d’idées, parfois très drôle, mais pourtant pas tout à fait au point. Gilliam pêche parfois de façon beaucoup trop évidente dans sa narration, qu’il rend parfois survoltée et qui, parfois, traîne au contraire en longueur. Certaines séquences apparaissent ainsi comme inutilement lyriques, faisant la part belle à une rêverie brute dépourvue de tout le côté absurde qui rend le reste du film efficace. Gilliam ne maîtrise pas encore pleinement le sens du rythme, lui qui avec les Python accumulait gag sur gag, idées visuelles sur idées visuelles. Ce défaut n’est pas rédhibitoire en soi (Fisher King est construit sur le même principe, et il s’agit d’un très bon film), mais ici, quelque chose cloche. Est-ce la photographie du film, trop fade ? Est-ce la rupture trop violente entre frénésie et rêverie, qui provoquerait des baisses de tension ? Ou est-ce tout bonnement le manque de tonus de Gilliam, qui n’arrive pas à insuffler de la vie dans ces séquences décalées ? Il y a un peu de tout ça. Quoi qu’il en soit, des instants comme la visite sur le bateau de l’ogre, l’arrivée de Kevin dans la citée d’Agamemnon, ou encore le voyage sur la tête du géant traînent quelque peu en longueur.

Pourtant, Bandits bandits n’est pas un mauvais film pour autant. Il réserve des visites au temps des guerres napoléoniennes, au moyen-âge, en Grèce, sur le Titanic, au pays des contes et légendes et enfin dans la “forteresse du mal” qui ont toutes des qualités. Cela implique des décors parfois très bien pensés (on sent la patte de l’illustrateur) et des acteurs généralement inspirés : Sean Connery en Agamemnon se battant contre un homme portant une tête de taureau en guise de masque, Ian Holm en Napoléon compléxé de sa petite taille, David Warner en diable de supérette ou encore John Cleese en Robin des Bois au ton professoral, ou Michael Palin en amoureux maladroit. Et puis bien entendu les nains eux-mêmes, guidés par le regretté David Rappaport. Le potentiel comique est indéniablement utilisé et certaines scènes pourraient aussi bien avoir été faites directement par l’ensemble des Monty Python (est-ce un hasard de voir John Cleese en Robin des Bois défenseur d’une horde de pauvres brailleurs, brutaux, ignares et se complaisant dans la crasse ?). Mais à mon sens, la plus grande qualité comique du film tient au traitement que Gilliam réserve à la religion (sujet au combien présent dans l’oeuvre du Monty Python). Les nains, anciens aides de Dieu, disent ainsi avoir été renvoyés après avoir créé dans un élan de fantaisie le “Pink Bunkadoo, bel arbre de 200 mètres, rouge vif, et puant”. Ils avouent aussi en secret que tout n’est pas parfait dans la création de leur maître, chose en laquelle le Diable est d’accord, lui qui trouve que créer “44 espèces différentes de perroquets” est totalement futile et qui se verrait plus créer plein de nouvelles technologies, bien plus utiles. Et puis il faudra voir l’arrivée de Dieu, homme d’affaire propre sur lui, pour comprendre que Gilliam ne perçoit pas la lutte entre le bien et le mal comme quelque chose de sérieux (du reste les nains, véritables héros du film, ne le sont pas). Seule l’imagination est le moteur du monde que décrit ici Gilliam, et passer d’époque en époque, accumuler les connaissances, vivre d’aventures et d’amusement, voilà le genre de vie qu’il met ici en scène, avec un plaisir parfois peut-être tout personnel (ce qui expliquerait aussi certaines choses que j’ai précédemment considéré comme ratées). En tout cas, Bandits bandits prépare le terrain à la carrière solo naissante du réalisateur, puisqu’outre l’aspect technologique repris dans Brazil, outre la poèsie sur laquelle reposera Fisher King, on retrouve aussi la fascination pour l’histoire ancienne (qui figurera au coeur des Aventures du Baron de Munchausen) et pour une mythologie fantasmée (évoquant Les Frères Grimm). Il s’agit en réalité d’une transition, globalement bien plus adroite que Jabberwocky, mais bien moins maitrisée que ne le seront les films suivants de Gilliam. La trace du Monty Python y est encore grande, c’est d’ailleurs probablement l’aspect le plus réussi du film, mais on y décelle également le début d’une vision propre qui ne demandera plus qu’à être travaillée. Un film en tout cas surprenant.